Freiheitsikone in Deutschland Der Glanz Suu Kyis droht zu ermatten

10.04.2014, 13:07 Uhr

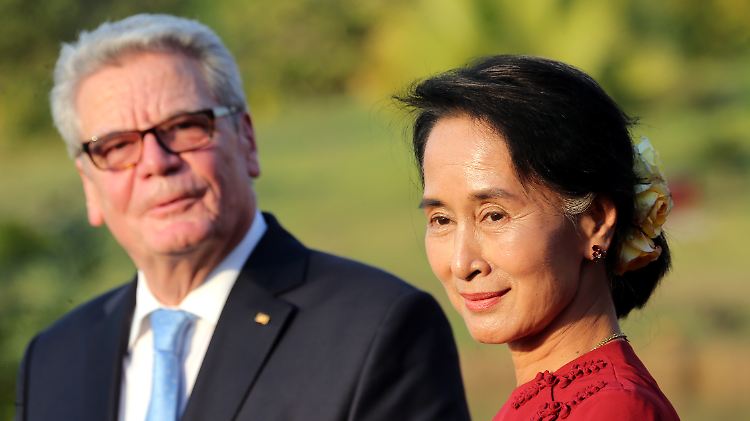

Für Joachim Gauck ist Suu Kyi ein Vorbild. Im Februar besuchte er sie in Birma.

(Foto: picture alliance / dpa)

Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi genießt in Deutschland einen Sonderstatus. Weil sie eine Ikone im Kampf für Freiheit und Demokratie ist. Bei aller Bewunderung droht unterzugehen: Ihre Arbeit als Abgeordnete hinterlässt Spuren an ihr.

Die Bundesrepublik bietet für den Besuch von Aung San Suu Kyi alles auf. Bundespräsident Joachim Gauck empfängt die 68-Jährige im Schloss Bellevue. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt sie in ihrem Amtssitz. Auch der Präsident des Bundestages, Norbert Lammert, erweist ihr seine Ehre. Minister, Stiftungen - die Liste ist lang. So lang, dass der Eindruck entstehen könnte, Aung San Suu Kyi sei längst die Präsidentin Birmas. Dabei ist sie derzeit nur Oppositionsführerin in einem leidlich demokratischen Staat.

Suu Kyi genießt einen Sonderstatus in Deutschland, weil die Friedensnobelpreisträgerin eine Freiheitsikone ist. Sie ist ein Vorzeigegast. Zu Recht. Allerdings droht bei aller Schwärmerei unterzugehen, dass auch sie nur ein Mensch ist. Ein Umstand, der sich mehr und mehr zeigt, seit sie aus dem Hausarrest entlassen wurde und in die deutlich alltäglichere Arbeit als Parlamentsabgeordnete eingestiegen ist.

Sie hätte ein friedvolles Leben führen können

Suu Kyi kam 1945 als Tochter des Unabhängigkeitskämpfers Aung San zur Welt. Sie besuchte die besten Schulen, studierte im indischen Neu Delhi und an der britischen Eliteuniversität Oxford. Sie heiratete einen Briten, bekam Kinder. Die Lady, wie sie ihre Landsleute nennen, hätte ein friedliches Leben in Großbritannien führen können. Bei einem Heimatbesuch 1988 erlebte sie allerdings, wie die Junta Birmas die Demokratiebewegung brutal niederschlug und eine neue Militärregierung installierte.

Suu Kyi kehrte nicht nach Großbritannien zurück, sie gründete allen Widerständen zum Trotz die Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) und erzürnte die Junta. Die Generäle stellten sie unter Hausarrest. Und dort blieb sie. Angebote der Ausreise schlug sie aus. Sie fürchtete die Ausbürgerung und damit den Verlust der Möglichkeit, sich in Birma zu engagieren.

Suu Kyi nahm für ihren Kampf gegen die Junta und für Demokratie nicht nur Jahre der Haft in Kauf. Ihren Mann, den Tibetologen Michael Aris, sollte sie nie wiedersehen. Nicht einmal, als die Ärzte bei ihm ein schweres Krebsleiden entdeckten. Er starb 1999.

Es war auch Suu Kyi, die im Mittelpunkt der Oppositionsbewegung stand, als sich die Militärs Anfang 2011 von ihrer Diktatur abwandten. Die Generäle entließen politische Gefangene, öffneten das abgeschottete Land. Bei Nachwahlen für das Parlament 2012 erhielt Suu Kyi einen Sitz im Parlament. Die Zeit in Haft und die persönlichen Verluste haben diese Frau nicht gebrochen.

Suu Kyis Geschichte ist eine große Geschichte. Kein Wunder also, dass Gauck und Merkel, Lammert und die Bundesminister sie würdigen. Doch abseits des ehrwürdigen Spektakels im Berliner Regierungsviertel mehren sich die Stimmen der Kritik.

Suu Kyi zahlt einen hohen Preis

Aus Parteikreisen der NLD heißt es: Suu Kyi schmeichle sich bei den Militärs ein. Der lauteste Protest allerdings ertönt von Menschenrechtsorganisationen. Diese werfen ihr vor, zu heiklen Konflikten in Birma zu schweigen und zu wenig für unterdrückte Minderheiten im Land zu tun.

Seit ihrer Entlassung aus dem Hausarrest hat sich Suu Kyi darangemacht, die Demokratie in Birma weiter zu etablieren. Als ihre wichtigste Aufgabe sieht sie eine Verfassungsänderung. Derzeit hat das Militär noch ein Anrecht auf ein Viertel der Parlamentssitze. Grundsätzliche Reformen an Birmas politischem System kann es so in der Regel blockieren, da dafür eine Dreiviertel-Mehrheit nötig ist. Zudem verbietet die Verfassung noch, dass Staatsbürger, die Angehörige mit einem ausländischen Pass haben, Präsident werden. Auch Suu Kyi ist das Amt wegen ihrer beiden Söhne deshalb verwehrt. Suu Kyi sagt: "Die Welt beobachtet die Bemühungen von Birma, ein demokratisches Land aufzubauen. Ein Gradmesser wird sein, ob diese undemokratische Verfassung geändert werden kann oder nicht."

Ihr Ziel, die Verfassungsänderung, ist Suu Kyi offenbar so viel Wert, dass sie bereit ist, einen hohen Preis dafür zu zahlen. Anders ist kaum zu erklären, dass sie zu Offensiven des Militärs gegen die Karen-Minderheit im Lande schweigt. Für die Chance, bei den Parlamentswahlen 2015 zur Präsidentin gewählt zu werden, macht Suu Kyi offensichtlich gewaltige moralische Zugeständnisse.

2012 starben bei Kämpfen zwischen Buddhisten und der muslimischen Minderheit der Rohinga im Bundesstaat Rakhine rund 200 Rohinga. 140.000 wurden obdachlos. Die Vereinten Nationen sprechen mittlerweile davon, dass die Sicherheit der Volksgruppe nicht mehr gewährt ist. Suu Kyi ließ sich aber nur dazu hinreißen, von "Extremismus auf beiden Seiten" zu sprechen. Die Lady ist auf Mehrheiten angewiesen, will sie das Präsidentenamt erringen. Und dabei setzt sie offensichtlich auf die größte religiöse Gruppe des Landes, die Buddhisten. Vielen von ihnen ging ihre Aussage zum "Extremismus auf beiden Seiten" schon zu weit. Suu Kyi drohen Stimmverluste in der Rakhine-Region.

Der Idealismus, für den Suu Kyi als Gefangene stand, weicht mehr und mehr dem Pragmatismus einer Politikerin, die ein Land verändern will. Noch ist ihre Strahlkraft als Ikone der Freiheit und Demokratie stark, das zeigt ihr Empfang in Berlin. Und ihr Wirken im Hausarrest bestimmt ja auch den Großteil ihres politischen Lebens. Doch ihr Glanz droht zu ermatten.

Quelle: ntv.de, mit dpa und AFP