Dritte Kraft, Umfallerpartei, Unions-Anhängsel Der lange Überlebenskampf der FDP

29.08.2013, 11:26 Uhr

Thematisch gesehen ist die FDP derzeit ein Leichtgewicht.

(Foto: picture alliance / dpa)

Seit Gründung der Bundesrepublik ist die FDP ununterbrochen im Bundestag vertreten. Lange Zeit ist sie Mehrheitsbeschafferin. Zur Geschichte der Liberalen gehören auch schwere Krisen. Die FDP ist schon mehrmals totgesagt worden, sie lebt aber immer noch - allerdings als thematische Schmalspurpartei.

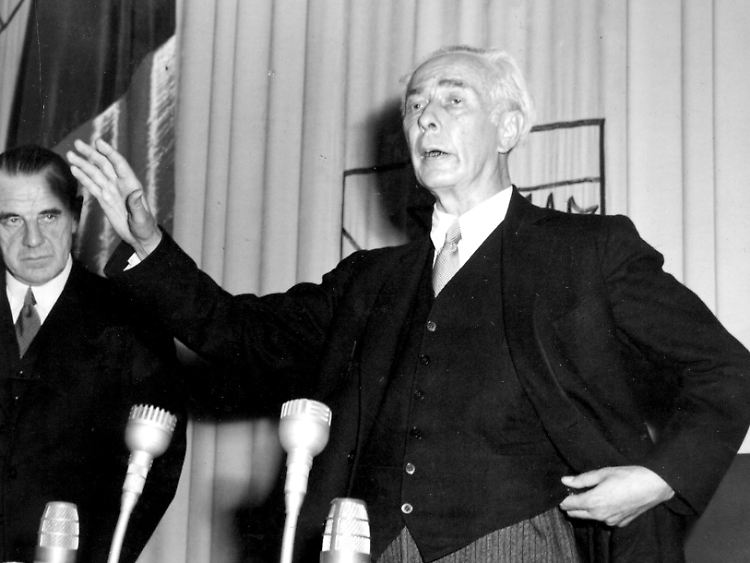

Hans-Dietrich Genscher ist eigentlich Diplomat durch und durch. Kein Wunder, hat er sich doch 18 Jahre lang als deutscher Außenminister auf dem glatten internationalen Parkett bewegt. Der Zustand seiner Freien Demokratischen Partei lässt aber sogar ihn klare Worte finden. "Die FDP durchlebt ihre schwerste Krise. Sie befindet sich im Überlebenskampf", warnt Genscher Ende 2011. Er mahnt seine Parteifreunde, das Soziale wieder stärker zu betonen. Die FDP müsse zeigen, "dass für uns als Repräsentanten der sozialen Marktwirtschaft das Wort sozial nicht klein geschrieben wird".

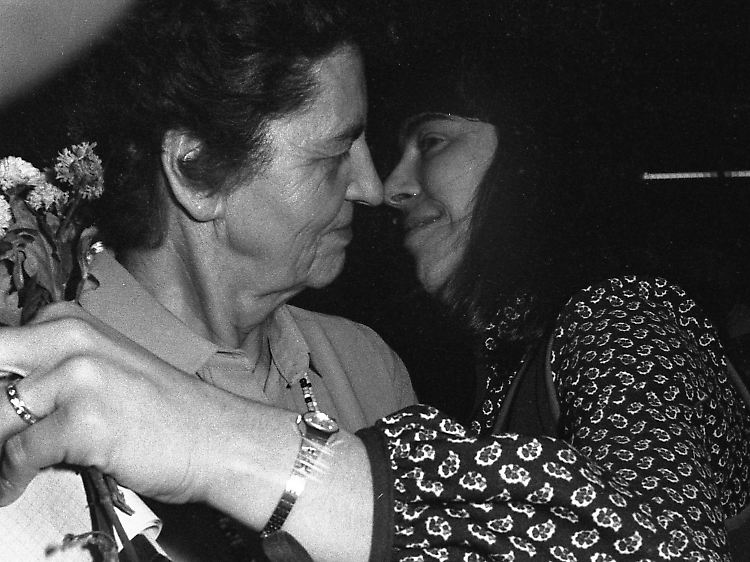

Hans-Dietrich Genscher mit seinen politischen Enkeln Guido Westerwelle und Philipp Rösler.

(Foto: picture alliance / dpa)

Der liberale Ehrenvorsitzende ist nicht erhört worden. Ein Blick auf die Wahlplakate verdeutlicht dies. "Starke Mitte. Starkes Land", "Sicheres Geld", "Freiheit statt Bevormundung", "Schluss mit den Schulden", "Privat vor Staat" oder "Klare Kante. Klarer Kurs". Die derzeitigen FDP-Verantwortlichen ignorieren Genschers Hinweise - das vom 86-Jährigen eingeforderte wichtige Wort ist nirgends zu finden. Und das, obwohl Parteichef Philipp Rösler und sein Vize Christian Lindner vor nicht allzu langer Zeit vom "mitfühlenden Liberalismus" gesprochen haben. Äußerungen wie Guido Westerwelles Kritik an höheren Hartz-IV-Sätzen ("spätrömische Dekadenz") sind offenbar immer noch Balsam für die liberale Seele. Dabei dümpelt die FDP schon seit geraumer Zeit um die Fünf-Prozent-Hürde herum, lange Zeit lag sie sogar ziemlich klar darunter. Die 14,6 Prozent von 2009 sind für die Liberalen weit weg.

Nachdem die versprochenen Steuersenkungen nicht kommen, ist die FDP zur Null-Themen-Partei verkommen. Genschers Kassandra-Rufe sind deshalb berechtigt, übertünchen allerdings die Tatsache, dass auch er an dem derzeitigen Zustand seiner Partei nicht ganz unschuldig ist. Mehrere schwere FDP-Krisen hat er - der jahrzehntelang selbst an vorderster Front gestanden hat - selbst erlebt und überstanden. Der Unwille seiner politischen Erben, auch zur linken Seite hin koalitionsfähig zu sein, hat auch mit Genscher zu tun. Die FDP ist auf Bundesebene seit 1982 von der "Ausschließeritis" befallen. Damals war der gebürtige Hallenser Parteichef.

Rechts von der Union

Steckt sie aber, wie Genscher behauptet, in ihrer bislang tiefsten Krise? In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben es die Liberalen schon immer schwer gehabt. Die liberale Bewegung ist eine heterogene: Verfassungsliberalismus, Wirtschaftsliberalismus, nationaler Liberalismus oder sozialer Liberalismus. Das Einende ist die Ausrichtung auf die individuelle Freiheit der Person, auf die hin der Staat sich auszurichten hat. Diese Heterogenität durchzieht die Geschichte der FDP - Macht- und Richtungskämpfe, die gute oder schlechte Wahlergebnisse nach sich ziehen. Sie ist mehrfach totgesagt worden, lebt aber immer noch.

Ende 1948 im südhessischen Heppenheim gegründet, beteiligt sich die FDP in den drei Westsektoren aktiv an der Erarbeitung des Grundgesetzes. Anders als die CDU, in deren Ahlener Programm von 1947 sozialistische Elemente wie eine staatsgelenkte Wirtschaft enthalten sind, plädieren die Freien Demokraten von Anfang an für die Einführung der Marktwirtschaft. Ganz oben auf der Parteiagenda stehen die persönlichen Freiheitsrechte und nationale Grundwerte. Die Partei öffnet sich auch ehemaligen NS-Funktionsträgern, die sich keiner Verbrechen schuldig gemacht haben, und verweigert im Deutschen Bundestag ihre Zustimmung für Entnazifizierungsverfahren. In der jungen Bundesrepublik sehen einige FDP-Landesverbände ihren Platz rechts von den Christdemokraten und den bayerischen Christsozialen. Bereits nach der ersten Bundestagswahl - mit den Spitzenkandidaten Theodor Heuss und Franz Blücher werden 11,9 Prozent der Stimmen eingefahren - dienen die Liberalen als Mehrheitsbeschaffer für die CDU/CSU und treten in die erste Regierung von Konrad Adenauer ein. Der Abstand der FDP zu Union (31,0 Prozent) und SPD (29,2 Prozent) ist noch nicht so groß.

Trotz des ordentlichen Wahlergebnisses von 1949 hat die FDP in den 1950er Jahren zu kämpfen, um ihren Platz im bundesdeutschen Parlamentarismus zu behaupten. Grund ist das Erstarken der Union unter dem populären Bundeskanzler Konrad Adenauer, unter dessen Führung die junge Republik die Phase des Wirtschaftswunders erlebt. Auch CDU und CSU schreiben sich nun die soziale Marktwirtschaft auf ihre Fahnen und gewinnen dadurch Wähler aus dem liberalen Lager. Die Union schafft bei der Bundestagswahl 1957 sogar die absolute Mehrheit. Die FDP, die auf 7,7 Prozent abrutscht, verliert für vier Jahre ihre Funktion als das Zünglein an der Waage. Hinzu kommen innerparteiliche Grabenkämpfe zwischen rechten Nationalliberalen, die in Hessen und Nordrhein-Westfalen dominieren, und den im Südwesten und den Hansestädten starken Linksliberalen.

Steuerstreit sorgt für Koalitionsbruch

Die FDP übersteht die erste ernsthafte Krise und behauptet sich als einzige der kleineren Nachkriegsparteien. Sie gibt sich Anfang 1957 auf ihr em Bundesparteitag in West-Berlin, auch "VIII. Ordentlicher Parteitag in der Reichshauptstadt" genannt, ein Grundsatzprogramm. Soziale Marktwirtschaft, deutsche Wiedervereinigung und Westbindung sind die Eckpunkte dieses Papiers. Die Etablierung als "dritte Kraft" neben Union und SPD ist das Ziel der FDP. Die Wahl des national eingestellten ehemaligen Wehrmachts-Majors Erich Mende zum Parteichef 1960, der seine Partei 1961, obwohl sie gegen den Verbleib Adenauers im Palais Schaumburg ist, mit ordentlichen 12,8 Prozent zurück in die Regierung führt, bringt die Entscheidung zugunsten des rechten Lagers. Als "Umfallerpartei" verspottet, sorgen die Liberalen aber mit dafür, dass der "Alte von Rhöndorf" im Oktober 1963 dem bei den FDP-Wählern angeseheneren Ludwig Erhard Platz macht, um den glücklosen zweiten Kanzler 1966 im Regen stehen zu lassen.

Es ist wie ein Déjà-vu: Das Thema Steuern ist der Streitpunkt - zu dieser Zeit lässt die FDP deshalb das Bündnis mit der CDU/CSU platzen und sorgt dafür, dass die SPD mit ihrem Chef Willy Brandt gemeinsam mit der Union die Große Koalition bildet, die bis 1969 regiert. Für die FDP entsteht eine gefährliche Situation. Sie stellt die mit Abstand kleinste Fraktion im Bundestag und droht, in der Opposition ins Abseits gedrückt zu werden. Erneut befindet sich die FDP in der Krise, diesmal ist sie sogar existenzbedrohend.

Der Ritt auf der Rasierklinge

Das ist die Stunde der sogenannten "Jungtürken" - der Begriff basiert auf eine Bewegung aus dem 19. Jahrhundert, die im Osmanischen Reich liberale Reformen einfordert. Liberale wie Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher und Willi Weyer wollen eine Partei der Mitte, die Koalitionen sowohl mit den Schwarzen als auch mit den Roten eingehen kann. Der Schritt, Brandts Neue Ostpolitik zu unterstützen, ist ein gewagter. Mendes Nationalliberale müssen zurückgedrängt werden, wieder tobt ein innerparteilicher Kampf. CDU/CSU und SPD, die 1969 aus der großkoalitionären Zwangsjacke heraus wollen, befeuern mit ihren Avancen die innerparteiliche Debatte bei der FDP.

Für die Liberalen ist es ein Ritt auf der Rasierklinge. Lediglich 5,8 Prozent der Stimmen erhalten sie bei der 1969er Wahl - ihr bis dahin schlechtestes Ergebnis. Umso mutiger ist der Schritt von Parteichef Scheel, eine Koalition mit den Sozialdemokraten einzugehen, um mit einer knappen Mehrheit zu regieren. Die Parteirechten Erich Mende, Alexander Möller und Heinz Starke verlassen die Partei, Mende und Starke treten in die CDU ein.

Scheel muss die FDP und die sozial-liberale Koalition stabilisieren. Dazu muss die Partei programmatisch neu aufgestellt werden. In ihren Freiburger Thesen Anfang 1971 wird der soziale Liberalismus betont. Der bis dahin vorherrschende Wirtschaftsliberalismus wird durch einen breiter gefassten Reformliberalismus, der offen für beide Seiten ist, ersetzt. Die FDP erweitert ihr Themenspektrum: die Bewahrung der Bürgerrechte wird hervorgehoben, sogar der Umweltschutz findet Eingang in das Freiburger Papier. Darauf ist Genscher bis heute stolz. In seinen Memoiren nimmt die Einrichtung des Bundesumweltamtes, das in das von ihm geführte Bundesinnenministerium eingegliedert wird, einen breiten Raum ein. Der Wirtschaftsliberalismus wird für einige Jahre zurückgedrängt.

Zum Ende der 1970er Jahre hin knirscht es im Koalitionsgebälk. Von der Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel zehrt zwar auch die FDP. Ihre Wahlergebnisse 1972 und 1976 sind deutlich besser als 1969. Dennoch geht es der Bundesrepublik wirtschaftlich nicht mehr so gut. Der deutsche Sozialstaat muss auf den Prüfstand. Die Koalition mit der SPD wird in der FDP immer kritischer gesehen, es gibt erste verbale Absetzbewegungen. 1979 werden die Freiburger Thesen durch die Kieler Thesen ersetzt, die den Weg zur Koalition mit der Union am 1. Oktober 1982 ebnen. Diese Thesen sind deutlich wirtschaftsliberaler, dennoch geben sich die FDP-Flügel - noch - kompromissbereit. Beide Seiten, die soziale und die wirtschaftliche, werden zusammengeführt. Der liberale Burgfrieden hält nicht lange.

Seitenwechsel und "Heulsusen-Parteitag"

Im Herbst 1982 bringt Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff mit Genschers Rückendeckung mit einem "Konzept zur Überwindung von Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit die Koalition in Turbulenzen. Im an Bundeskanzler Helmut Schmidt gerichteten Papier fordert er Kürzungen im sozialen Bereich. Die Wirtschaft soll durch die "Verbilligung des Faktors Arbeit" sowie mehr Investitionen an Dynamik gewinnen. Das Konzept des "Marktgrafen" ist der Sargnagel für die Regierung Schmidt, denn die SPD kann die von ihm geforderten Sozialkürzungen mit Rücksicht auf Wählerschaft und Mitglieder nicht akzeptieren. Die FDP wechselt nach 13 Jahren die Seite und koaliert mit der Union.

Das Lambsdorff-Papier ist bei den Liberalen umstritten, das wird bereits bei der Bundestagsdebatte zum Misstrauensantrag gegen Schmidt am 1. Oktober 1982 deutlich. So verurteilt die FDP-Abgeordnete Hildegard Hamm-Brücher den Koalitionswechsel scharf. Auch andere Sozialliberale begehren auf. Der neue Kanzler Helmut Kohl will sich den Machtwechsel möglichst schnell demokratisch legitimieren lassen, muss aber - will er der FDP nicht den parlamentarischen Todesstoß versetzen - taktieren. Im März 1983 werden Bundestagswahlen angesetzt. Wieder ist die in sich zerrissene FDP in einer existenzbedrohenden Krise.

Anfang November 1982 kommt es auf einem Parteitag in West-B erlin zum liberalen Showdown. Der frühere Bonner ARD-Korrespondent Friedrich Nowottny spricht vom "Heulsusen-Parteitag". Es wird tatsächlich viel geweint, viele Delegierten knallen dem Präsidium ihr Parteibuch auf den Tisch. Die Wende kostet der FDP 20.000 Mitglieder (von damals 87.000) - darunter befinden sich Ingrid Matthäus-Maier, Helga Schuchardt und der ehemalige Generalsekretär Günter Verheugen. Matthäus-Maier und Verheugen wechseln zur SPD. Auch beim Parteinachwuchs gibt es Veränderungen: Die aufmüpfigen Jungdemokraten werden durch die für die FDP braveren Jungen Liberalen (JuLis), deren Vorsitzender Guido Westerwelle ist, verdrängt. Erstere trennen sich später von der FDP. Genscher und Lambsdorff setzen sich auf dem Parteitag durch. Bei der Bundestagswahl verliert die FDP zwar drei Prozentpunkte, kommt aber dennoch auf unerwartete 7,0 Prozent.

Einheitsgewinne und "Dame ohne Unterleib"

Die wieder aufgewärmte politische Ehe mit der Union bekommt den Liberalen zunächst gut. Die maßgebliche Rolle Genschers als Außenminister bei der Herbeiführung der Einheit Deutschlands 1989/90 hilft dabei. Satte 11,0 Prozent bei der ersten gesamtdeutschen Wahl im Dezember 1990 und sogar ein Direktmandat für Uwe Lühr in der Genscher-Stadt Halle sowie ein massiver Mitgliederzuwachs (auf 180.000) durch den Beitritt der ehemaligen DDR-Blockparteien LDPD und NDPD deuten überhaupt nicht darauf hin, dass die FDP ein paar Jahre später wieder mit dem Rücken zur Wand stehen wird.

Die Einheitskosten sprengen den Bundesetat, in Ostdeutschland wächst die Arbeitslosenquote. Mit ihrem Vorschlag, die Ex-DDR als Sonderwirtschaftsgebiet zu deklarieren, scheitern die Liberalen an der Union. Sie müssen sogar Steuererhöhungen zustimmen, um die Einheit finanzieren zu können. Auch der Solidarzuschlag wird mit Unterstützung der FDP aus der Taufe gehoben. Unter ihren Vorsitzenden Klaus Kinkel und Wolfgang Gerhardt werden sie nur noch als Anhängsel der Union wahrgenommen. Die eigene Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wird Ende 1995 in ihrem Kampf gegen den "Großen Lauschangriff" alleine gelassen, so dass sie sich zum Rücktritt gezwungen sieht. Die FDP, die nur noch mit dem Wirtschaftsliberalismus in Verbindung gebracht wird, fliegt zwischen 1993 und 1995 aus zwölf der sechzehn Landtage - sie wird eine "Dame ohne Unterleib". Zwei Mal wird der Wiedereinzug in den Bundestag zu einer Zitterpartie - 1998 muss die Partei nach 29 Jahren an der Regierung in die Opposition.

Rekordergebnis mit einem Thema

Erfolgt nun ein Kurswechsel, eine programmatische Erneuerung o der eine Koalitionsfähigkeit nach mehreren Seiten? Mitnichten. Die FDP wartet bundesweit mit stabilen Wahlergebnissen auf, die - wie 2002 geschehen - zum Größenwahn verleiten: Parteichef Westerwelle als Kanzlerkandidat und 18 Prozent als Wahlziel. Der umtriebige nordrhein-westfälische Landeschef Jürgen Möllemann fischt am rechten Rand. Westerwelle braucht lange, ehe er sich davon distanziert. Der Wähler honoriert die liberale Großmäuligkeit auf seine Weise und senkt den Daumen: 7,2 Prozent werden es lediglich, und Gerhard Schröders rot-grüne Koalition kann weiterregieren.

Anders als 1969 profitiert die FDP 2005 bis 2009 von der Großen Koalition. Westerwelle, der einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen eine klare Absage erteilt, gibt im Bundestag den Oppositionsführer. Seine Themenpalette ist übersichtlich: Steuersenkungen, Steuersenkungen, Steuersenkungen. Das 2009er Rekord-Wahlergebnis von 14,6 Prozent verhilft die Liberalen wieder in die Regierung. Die Konstellation ist denkbar ungünstig: CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bereits seit vier Jahren im Amt, Westerwelle und seine Truppe haben elf Jahre Opposition hinter sich. Ihre selbstgewählte thematische Einengung, eine unglückliche Äußerung Westerwelles und Geschenke an Hoteliers sorgen für einen dramatischen Absturz der FDP in der Wählergunst.

Im Gegensatz zu Kohl geht Merkel weniger pfleglich mit dem Koalitionspartner um. Steuersenkungen? Im Prinzip ja, aber …, heißt es aus der Unionsecke. Wieder einmal steht die FDP im Überlebenskampf, findet aber nur die Kraft zu einem Wechsel an der Parteispitze - von Guido Westerwelle zu Philipp Rösler. Programmatische Erneuerung? Fehlanzeige. Den meisten Beifall bekommt derzeit Spitzenkandidat Rainer Brüderle mit altbekannten freidemokratischen Plattitüden.

Im Vorfeld der Bundestagswahl am 22. September 2013 auf eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition festgelegt, hoffen die Liberalen auf ein Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde. Die gelben Überlebenskünstler werden das wohl mit Hilfe von Leihstimmen aus dem Unionslager schaffen. Dabei müsste der Anspruch einer liberalen Partei in Deutschland doch höher sein. Bislang sieht es nicht so aus, als würde man auf Genschers Ruf reagieren.

Quelle: ntv.de