Die Welt rätselt über Chinas Reformkurs Ein Dokument, das alle glücklich macht

14.11.2013, 13:21 Uhr

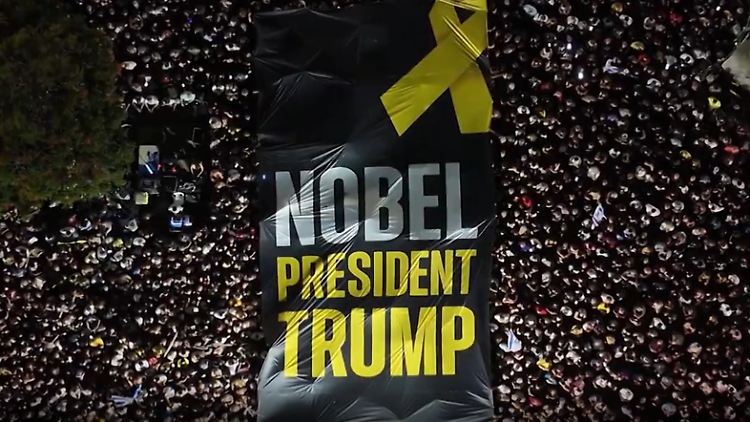

(Foto: REUTERS)

China verpasst bei der dritten Plenarsitzung seines Zentralkomitees den Befreiungsschlag für seine festgefahrenen Wirtschaftsstrukturen. Stattdessen einigen sich die Interessengruppen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.

Mit dem Ende der dritten Plenarsitzung des Zentralkomitees beginnt die Zeit des Kaffeesatzlesens. Das Kommuniqué, das die 376 Elitekader veröffentlichten, wird Wort für Wort seziert, gedeutet und eingeordnet. Wer optimistisch sein möchte im Hinblick auf die Reformfähigkeit der chinesischen Wirtschaftsstruktur, der findet ausreichend Rechtfertigung für seine Haltung. Wer den Daumen senkt, hat ebenfalls Grund genug. Denn das vertrackte Wesen des Dokuments ist sein "Sowohl als auch". Es ist die Rede von mehr Marktwirtschaft, gleichzeitig aber wird die starke Hand des Staates betont. Es soll mehr Unterstützung für private Unternehmen geben, aber den staatlichen Firmen wird ihre führende Rolle auch für die Zukunft zugesichert.

Angesichts der Dringlichkeit wirtschaftlicher Reformen in der Volksrepublik bleibt das Ergebnis des Plenums jedoch hinter den Erwartungen zurück. Auch wenn eine neue Kommission ins Leben gerufen wird, die sich ausschließlich mit der Vertiefung des Reformprozesses beschäftigen soll. Doch was heißt das schon? Wie intensiv die Kommission ihre Aufgabe wahrnimmt, hängt vor allem vom politischen Willen dahinter ab.

Als naiv kann man jene verspotten, die mit echtem Strukturwandel geliebäugelt hatten, was die Verteilung von Ressourcen im Land angeht und die Liberalisierung des Finanzsektors. Doch die Regierung um Premierminister Li Keqiang hatte die Hoffnungen selbst geschürt, auch weil sie immer wieder betont, dass die Zeit davonläuft. Sie untermauerte das mit kleinen Schritten in Richtung Wandel. Im Sommer löste erst die Zentralbank, die den Anweisungen der Regierung wie ein Hund seinem Herrchen gehorcht, den Kreditzins aus seiner staatlichen Knebelung. Dann implementierte die Regierung Ende September eine Freihandelszone in Schanghai, die als Vorläufer marktwirtschaftlicher Bedingungen für das ganze Land gelten soll. Für das i-Tüpfelchen auf den Erwartungen sorgte schließlich Politbüro-Mitglied Yu Zhengshen mit seiner Ankündigung "beispielloser" Veränderungen. Der Ergebnis aber ist nicht mehr als der kleinste gemeinsam Nenner vieler einflussreicher Kräfte.

Staatsmonopol bleibt

"Das Kommuniqué drückt die Kompromisse und Kämpfe zwischen allen Interessengruppen aus. Niemand im Machtgefüge hat die Kraft, einschneidende Reformen anzuschieben. Wer es versucht, wird aus dem Spiel verbannt", sagt Wirtschaftsprofessor Hu Xingdou vom Pekinger Institut für Technologie. Gerade die Pfründe der staatseigenen Unternehmen wurden offenbar eisenhart verteidigt. Man konnte ihnen lediglich abringen, dass mehr private Investitionen in ihre Unternehmensstrukturen zugelassen werden und dass sie grundsätzlich bereit sind, sich zu modernisieren. Konkret wird das Dokument nicht und lässt genügend Spielraum, um substanzielle Reformen abzuwehren. "Der langersehnte Aufriss des staatlichen Monopols wurde nicht berührt", sagt Hu. Wie groß der Widerstand offenbar ist, zeigt die Tatsache, dass der Begriff "private Unternehmen" im Kommuniqué überhaupt nicht auftaucht. Stattdessen wird vom nicht-staatlichen Sektor gesprochen.

"Die Partei muss die Kontrolle über die Wirtschaft bewahren, um ihre Legitimität aufrechtzuerhalten", sagt der politische Kommentator Ding Dong aus Hefei. Kontrolle gilt besonders im Finanzsektor als sensibler Punkt. Der Staat formuliert seit Jahren und immer nachdrücklicher sein Ziel, die Landeswährung Renminbi voll konvertibel zu machen und als internationale Reservewährung zu positionieren. Doch das zieht Kontrollverlust nach sich, der vielen Mitgliedern der Führungselite nicht schmeckt. Kapitalflucht oder Unmengen an Investitionsgeld, das nach China strömt, könnten die Folge sein. Beides bereitet Schwierigkeiten. Es wird spekuliert, ob das der Grund ist, weshalb das Plenum in seiner Erklärung weder von Banken noch von Leitzinsen spricht, obwohl die seit Monaten vermehrt ins Zentrum der Reformdebatte gerückt waren. Pessimisten befürchten Schlimmes, Optimisten klammern sich an die bereits im Vorfeld eingeleitete teilweise Zinsliberalisierung. Ihr Argument: Die Reformen seien bereits angestoßen und müssten nur noch vollendet werden.

Mehr Rechte für Bauern?

Unklar bleibt auch die Konsequenz der sogenannten Landreform, die sich allenfalls als Reförmchen entpuppt. Die Besitzrechte der Bauern sollen gestärkt werden, heißt es. Damit hat die Regierung in der Theorie ein Werkzeug an der Hand, mit dem es den Immobilienmarkt drosseln kann. Die Preise für Wohnungen in China steigen seit Monaten. Das Problem daran ist, dass sie nie markant gefallen sind, seitdem von einer Spekulationsblase die Rede ist. Es gab eine Weile Stagnation, die die Gemüter beruhigte.

Aber die Gefahr eines überhitzten Marktes ist so präsent wie eh und je. Platzt die Blase, bricht Chinas Wirtschaft zusammen. Zu viele Industriezweige und damit Arbeitsplätze und soziale Stabilität hängen davon ab, dass weiterhin Häuser gebaut und Wohnungen verkauft werden. Mit stärkeren Besitzrechten können sich Bauern besser gegen den Verkauf ihrer Äcker oder Dörfer an Immobilienentwickler durch lokale Behörden wehren. Theoretisch. Denn praktisch gibt es außer ein paar guten Worten in einem Dokument nichts, was die Bauern davor bewahrt. Zumal lokale Regierungen große Teile ihrer Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken an die Entwickler generieren. Analyst Ding ist deswegen skeptisch: "Unter diesen Umständen scheint es sehr schwierig zu werden für die Regierung, ihre Reformen durchzusetzen."

Das Kommuniqué ist allerdings nur der Vorläufer eines Detailplans, der in Kürze veröffentlicht werden soll. Der wird dann all die Vorleistungen beinhalten, die in den vergangenen Monaten von Ministerien, Denkfabriken und anderen Gremien geleistet worden sind, um die unterschiedlichen Interessen in Realpolitik zu übertragen.

Quelle: ntv.de