Der griechische Patient "Klare Tendenzen der Verrohung"

08.07.2012, 09:24 Uhr

Graffiti in Athen, auf dem ein Mann mit Krücken ein Schild hält mit der Aufschrift: "Gesundheit kaput".

(Foto: Reuters)

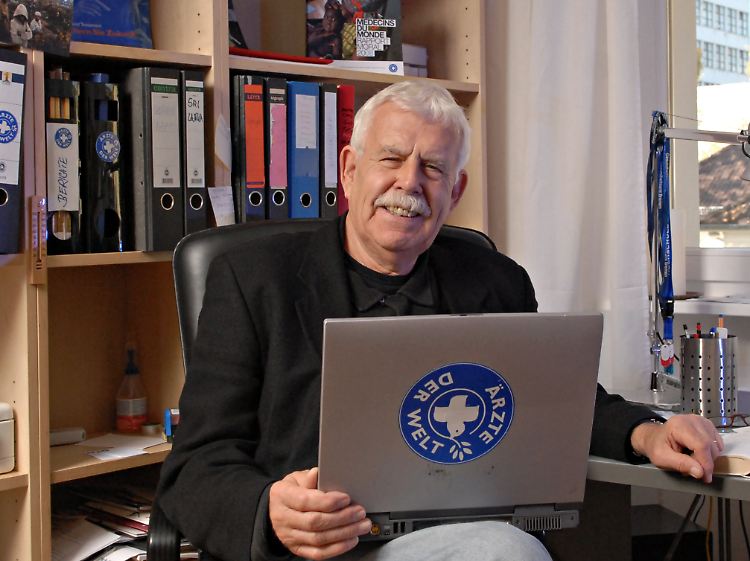

Der Notstand im griechischen Gesundheitswesen nimmt dramatische Ausmaße an. Immer mehr Menschen geraten in den Abwärtsstrudel. Mindestens 30 Prozent, so schätzt der Sozialmediziner und Vorsitzende der deutschen Sektion von "Ärzte der Welt", Heinz-Jochen Zenker, bekommt die verordneten Sparmaßnahmen der Regierung mittlerweile auf dramatische Weise zu spüren. Zenker warnt vor der zunehmenden Ausgrenzung schwächerer Bevölkerungsgruppen. Eine derartige Spaltung der Gesellschaft sei auch eine Gefahr für den Frieden.

n-tv.de: Der medizinische Standard in Griechenland gilt als hoch, trotzdem zählte das Gesundheitswesen schon vor der Krise zu den schlechtesten in Europa. Woran krankt das System?

Heinz-Jochen Zenker: In Griechenland gibt es ein staatliches Gesundheitswesen, das schon vor der Schuldenkrise sehr defizitär ausgestattet war. Das hat strukturelle Gründe. In Deutschland ist das System zu 99 Prozent beitragsfinanziert. In Griechenland dagegen ist ein großer Teil des Gesundheitswesens - ähnlich wie in Italien - steuerfinanziert und wegen mangelnder Einnahmen schlecht ausgestattet. Deshalb müssen Griechen, wenn sie es sich leisten können, private Zusatzversicherungen abschließen oder die Leistungen ganz aus eigener Tasche zahlen. Das steuerfinanzierte Gesundheitswesen war schlecht und ist noch viel schlechter geworden, seitdem 2007 die Sparmaßnahmen gegriffen haben.

Die internationalen Gläubiger haben die Sparschraube bei den Griechen hart angezogen. In welches soziale Netz fallen die Arbeitslosen?

Hier hat sich dramatisch etwas verändert. Ein größerer Anteil der Bevölkerung kann seinen Anteil an Sozialleistungen nicht mehr bezahlen, weil er arbeitslos geworden ist. Aber der Staat stellt die Sozialhilfeleistungen nach einem Jahr Arbeitslosigkeit ein. Die Menschen stehen also plötzlich ohne eine Basis an sozialer Sicherung da. Das ist ein großer Unterschied zu früher.

Sie waren vor wenigen Wochen bei der Jahresversammlung der "Ärzte der Welt" in Athen. Was haben Ihnen die Kollegen vor Ort berichtet?

Ein großer Teil der griechischen Bevölkerung kann Leistungen aus dem Gesundheitswesen inzwischen nicht mehr abrufen, weil die Eigenbeteiligung bei Arzneimitteln und Besuchen bei niedergelassenen Ärzten, zu denen man vorher umsonst gehen konnte, zu hoch ist. Auch Krankenhäuser verlangen mittlerweile Vorkasse. Manchmal werden Leistungen abgelehnt, weil die Krankenhäuser verschuldet sind. Der nationale Gesundheitsfonds EOPYY, aus dem die Krankenhäuser und andere Leistungen eigentlich bezahlt werden müssten, hat rund 3,5 Milliarden Euro Schulden. Das ganze System ist also so schwach, dass sich die ganze finanzielle Verantwortung auf den griechischen Bürger verlagert. Natürlich auch auf die Ärzte, Krankenschwestern und andere, die im Gesundheitswesen arbeiten, die auf die Hälfte ihrer Gehälter verzichten müssen, wenn sie nicht arbeitslos werden wollen. Das Kernproblem ist, dass sich die Schuldenproblematik auf mindestens 30 Prozent der Bevölkerung auf dramatische Weise verlagert hat. Kranke Menschen, die an einer Zuckerkrankheit oder an einer anderen chronischen Erkrankung leiden, müssen jetzt in Ambulanzen gehen, wie wir sie kostenfrei vorhalten, um sich beraten und behandeln zu lassen.

Wie macht sich das für die Organisation "Ärzte der Welt" bemerkbar?

Ursprünglich waren die Kliniken der Organisation für ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen wie Obdachlose und Migranten geplant. Jetzt sitzen in den Polikliniken, die die "Ärzte der Welt" in Griechenland betreiben, plötzlich viele Griechen, weil sie nicht mehr das Geld haben, sich Gesundheitsleistungen zu kaufen. Man kann sich vorstellen, dass die Ersparnisse der Menschen ohne soziale Sicherung schnell aufgebraucht sind.

Vor der Wahl in Griechenland berichteten die Medien, Menschenleben seien gefährdet. Ist die Lage wirklich so dramatisch?

Das wundert mich überhaupt nicht. So was kann - in seltenen Fällen - durchaus passieren. Auch sonst sind ja dramatische Entwicklungen in Griechenland zu beobachten. In einer unserer vier Polikliniken in Athen wohnen inzwischen 70 Menschen, überwiegend Migranten, die sonst keine Bleibe haben. Dort wird geboren, dort werden Lebensmittelpakete geschnürt und verteilt. Diese ausgegrenzten Menschen wagen nicht mehr, für eine Entbindung in eine Klinik zu gehen. Ich will nicht generalisieren, aber die Lage spitzt sich zu.

Verändert sich die griechische Gesellschaft?

Ja, es gibt einen zunehmenden Ausgrenzungsdruck. In der Zeitung erscheinen plötzlich Bilder von Prostituierten, die HIV-positiv sind. Dieses Land ist so geschunden, dass sich politisch radikale Stimmen durchsetzen, die sagen: Was sollen wir denn jetzt auch noch für HIV-positive Prostituierte zahlen? Das wäre in Deutschland undenkbar. Es gibt klare Tendenzen der Verrohung. Insofern kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Krankenhaus sagt, wir behandeln dich nicht.

Wie kritisch sehen Sie die Zukunft dieses Landes?

Ausgrenzungstendenzen haben wir immer und überall. Auch bei uns in Deutschland. Aber der Punkt ist, dass Solidarität wichtig ist für den Erhalt von Demokratie und von Kultur und von innerem Frieden in einem Land. Diese Veränderungen spalten das Land. Die reichen Griechen juckt das nicht. Wenn Sie durch einen Stadtteil in Athen gehen, dann sehen Sie, jeder zweite, dritte Laden hat dichtgemacht, weil er die Miete nicht mehr zahlen konnte. Und dann gehen Sie drei Straßen weiter und Sie stehen vor den riesigen Luxusläden. Das erinnert mich ein bisschen an Teheran oder an andere Metropolen außerhalb Europas, wo es noch diese extremen Brüche gibt. Das kennen wir hier so eigentlich nicht mehr. Genau das setzt jetzt aber in Griechenland ein. Es ist ein Indikator dafür, dass eine Gesellschaft auseinanderzufallen droht. Wenn man es nicht schafft, die Radikalisierung mit sozialer Sicherung, mit Bildung und Kultur ein Stück weit aufzufangen - nicht zu harmonisieren -, dann laufen die Menschen in die radikalen Parteien, häufiger nach rechts als nach links. Das ist eine Spaltung, die Griechenland jetzt schon erfährt. Und das wird schlimmer werden.

Können Hilfsorganisationen zur Besserung der Lage beitragen?

Kaum. Wir können die Entwicklung nicht im Ansatz aufhalten.

Mit Hans-Joachim Zenker sprach Diana Dittmer.

Quelle: ntv.de