Macht und Probleme Polens katholische Kirche entzweit

30.04.2011, 16:18 UhrPolens katholische Kirche hat Macht und Einfluss. Volle Gotteshäuser, gläubige Menschen und nun die Seligsprechung des polnischen Papstes. Doch sechs Jahre nach seinem Tod tobt eine heftige Auseinandersetzung zwischen nationalistischen Bischöfen und weltoffenen Würdenträgern.

(Foto: picture alliance / dpa)

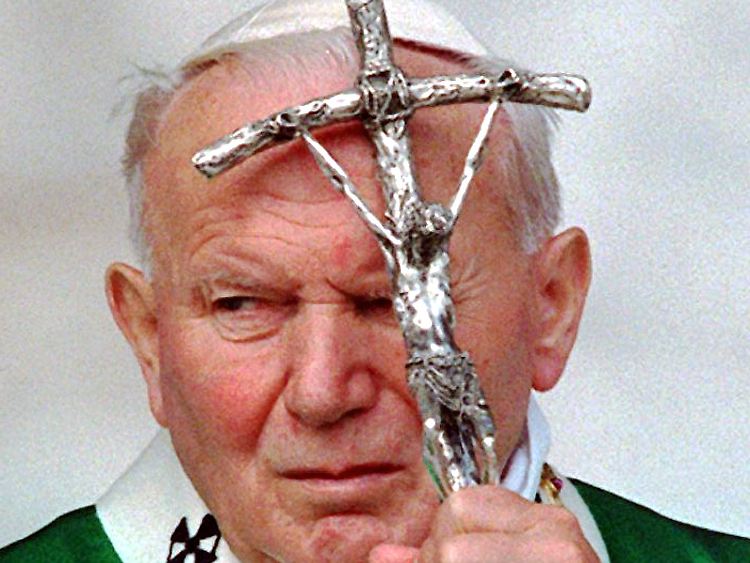

Polens katholische Kirche wirkt im Jahr der Seligsprechung von Papst Johannes Paul II. (1920-2005) mächtiger denn je. Weder die liberale Regierung von Donald Tusk noch die nationalkonservative Opposition wagen es, sich bei Streitthemen wie Abtreibung oder künstliche Befruchtung mit den Bischöfen anzulegen. Kein wichtiger Staatsakt kann ohne kirchliche Würdenträger in der Hauptrolle stattfinden. "Die Trennung von Staat und Kirche ist eine Fiktion", kritisiert die Aktivistin der polnischen Frauenbewegung, Barbara Labuda.

Polen - eine katholische Insel im säkulären Meer Westeuropas? Keineswegs. Denn in der Einheitsfassade der Amtskirche sind erste Risse sichtbar geworden. Die Kirche stehe an einem Scheideweg, warnt der katholische Publizist Szymon Holownia. Die Einstellung "Wir kommen schon irgendwie über die Runden" sei gefährlich.

So hat sich die Zahl der Priesteranwärter innerhalb weniger Jahre fast halbiert. Immer weniger Katholiken (rund 40 Prozent) nehmen an den Gottesdiensten teil. Die Kritik an der Kirche nimmt zu, obwohl die antiklerikalen politischen Bewegungen bisher keinen Erfolg erzielen konnten.

Grabenkämpfe innerhalb der Kirche

Sechs Jahre nach seinem Tod wird Papst Johannes Paul II. am 1. Mai seliggesprochen.

(Foto: picture alliance / dpa)

Seit dem Tod von Johannes Paul II., der mit seiner Autorität für ein Gleichgewicht zwischen dem liberalen und dem konservativen Flügel in der Kirche gesorgt hatte, kam es immer mehr zu Grabenkämpfen. Die Parteinahme der Bischöfe und Priester für Oppositionschef Jaroslaw Kaczynski bei der Präsidentenwahl 2010 hat die Spannungen verschärft. Der ultrakatholische Sender "Radio Maryja" des Redemptoristenpaters Tadeusz Rydzyk wetterte offen gegen den liberalkonservativen Kandidaten und heutigen Präsidenten Bronislaw Komorowski und bezeichnete ihn als "Landesverräter".

Mit einem kritischen Brief zum Zustand der Kirche, der an die Öffentlichkeit gelangte, sorgte der Dominikanerpater Ludwik Wisniewski vor Weihnachten für große Aufregung. Die Amtskirche verliere sich in "eitlem Triumphalismus", schrieb er an Nuntius Jozef Kowalczyk. Zwanzig Jahre nach dem Sieg über den Kommunismus erscheine sie nur nach außen als gewaltig, imposant und vielfarbig. In Wirklichkeit erinnere sie an einen "aufgeblasenen Luftballon".

Mehr als die Hälfte der Priester sei "xenophob und nationalistisch infiziert", so der Dominikaner, der wegen seiner Unterstützung für die demokratische Opposition in den 1980er Jahren großes Ansehen genießt. Als einen Versuch, die Kirche zu spalten, wies der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Jozef Michalik, den Brief zurück. Im Namen kritischer Gläubiger formulierte der Theologe Jaroslaw Makowski das Problem: Intellektuelle mit "metaphysischem Gehör" müssten wählen: "Amtskirche oder Gott".

Seligsprechung bekräftigen Status der Kirche

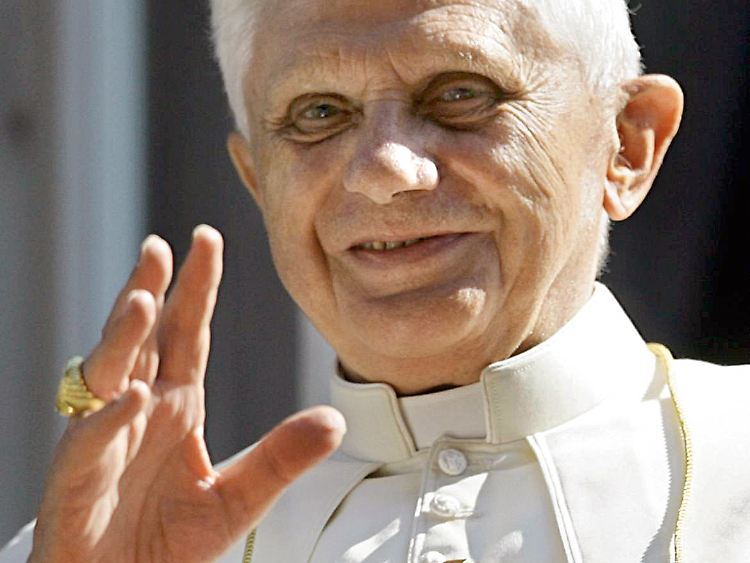

Am 1. Mai nimmt Papst Benedikt XVI. seinen Vorgänger Johannes Paul II. feierlich in den Kreis der Seligen auf.

(Foto: picture alliance / dpa)

Die Feierlichkeiten zur Seligsprechung am 1. Mai in Rom und in Polen selbst kommen dem Klerus da sehr recht. Sie sollen den Status der Kirche als einflussreichster gesellschaftlicher Kraft Polens bekräftigen. Die Kirchenoberen schienen zuletzt die heranziehende Krise zu erkennen. Im Hirtenbrief zur Seligsprechung gaben die Bischöfe erstmals selbstkritisch zu, dass sie in der Vergangenheit nur unzureichend "Wege zur Verständigung und Einheit" gesucht hätten.

Noch haben sie die Chance dazu. Denn die Prognose einer schnellen Säkularisierung Polens nach Überwindung der kommunistischen Diktatur hat sich bisher nicht erfüllt. Rund 95 Prozent der Einwohner Polens bezeichnen sich immer noch als Katholiken. Nach den eigenen Eltern (53 Prozent) gilt Johannes Paul II. für junge Polen (47 Prozent) als die größte Autorität. Regierungschef Tusk kam bei dieser Umfrage nicht mal auf ein Prozent.

Und Polens "Schäfchen" werden nicht müde, auf oft naive und kitschige Weise ihre Glaubensfestigkeit zu demonstrieren. So entstand im Herbst 2010 in Schwibus (Swiebodzin) die weltgrößte Christus-Figur. Hunderte Papst-Denkmäler, die nach Kritikermeinung oft "jedes Gefühl der Ästhetik beleidigen", schmücken Plätze und Straßen in der polnischen Provinz. "Heidnisch" nennt der Schriftsteller Andrzej Stasiuk diese Art Frömmigkeit. Der polnische Katholizismus sei eine Mischung aus "falschem Marienkult, gedankenloser Verherrlichung des Papstes sowie dem Flohmarkt mit Jungfrau-Maria- und Jesus-Figuren."

Vor der Seligsprechung wird nun am größten Papst-Bild der Welt gebastelt. Das 55 mal 26 Meter große Riesen-Plakat soll aus Fotos von Privatpersonen entstehen und ab 1. Mai die Fassade des "Tempels Göttlicher Vorsehung" schmücken, der größten Kirche Warschaus.

Quelle: ntv.de, Jacek Lepiarz, dpa