Aufklärung von Franco-Verbrechen Star-Richter Garzón angeklagt

23.01.2012, 16:22 Uhr

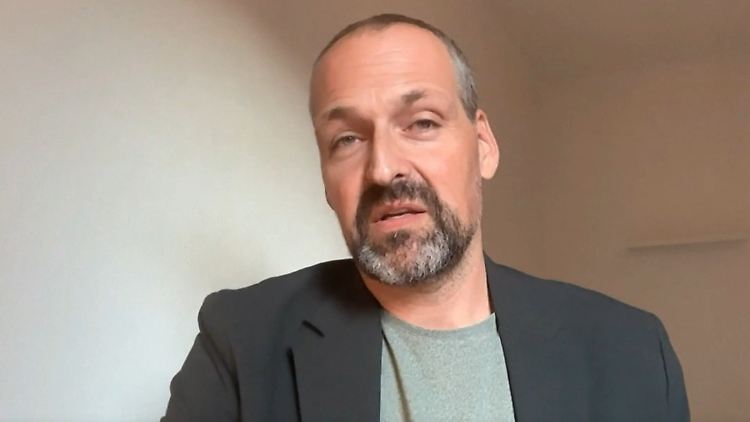

Der spanische Richter Baltasar Garzon hat es gewagt, Ermittlungen wegen der Verbrechen der Franco-Diktatur in Spanien einzuleiten.

(Foto: dpa)

Garzón hatte es gewagt, Ermittlungen wegen der Verbrechen der Franco-Diktatur einzuleiten. Nun wird Spaniens prominentestem Richter der Prozess gemacht. Er soll seine Kompetenzen überschritten haben.

Für die Verbrechen der Franco-Diktatur (1939-1975) hat die spanische Justiz nie einen Verantwortlichen des Regimes vor Gericht gestellt. Sie hat sich nicht einmal daran gemacht herauszufinden, welche Gräueltaten Francisco Franco und seine Gefolgsleute bei der Errichtung der Diktatur verübt hatten. Der Richter Baltasar Garzón wagte es vor gut drei Jahren, das Tabu zu brechen, und leitete Ermittlungen zu den Verbrechen des Regimes ein.

Das Resultat: Es wird nicht den Schergen der Diktatur der Prozess gemacht, sondern dem Richter selbst. In dem Verfahren, das an diesem Dienstag vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid eröffnet wird, droht dem 56-jährigen Juristen ein Berufsverbot von bis zu 20 Jahren. Die Anklage legt ihm zur Last, das Amnestie-Gesetz für die Verantwortlichen des Regimes aus dem Jahr 1977 missachtet und bewusst seine Befugnisse überschritten zu haben.

Die Anklageerhebung löste in aller Welt Verwunderung aus. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch protestierten gegen das Verfahren. Die spanische Justiz musste sich vorhalten lassen, Franco mehr als 35 Jahre nach seinem Tod zu einem späten Erfolg verholfen zu haben.

Verbotene Suche nach der Wahrheit

Franco und seine Schergen hatten bei der Errichtung ihrer Diktatur nach dem Bürgerkrieg (1936-1939) Zehntausende von Gegnern aus politischen Motiven ermorden und in Massengräbern verscharren lassen. Der britische Historiker und Spanien-Experte Bill Preston schätzt die Zahl der Opfer auf etwa 180.000.

Garzón gab im Oktober 2008 einem Klagegesuch von 22 Verbänden von Hinterbliebenen statt und leitete Untersuchungen ein. Er machte 35 hohe Militärs und Politiker des Regimes als mutmaßliche Verantwortliche für die Verbrechen namhaft. Auf der Liste stand auch der 1975 gestorbene Diktator selbst, dessen Sterbeurkunde der Richter anforderte. Die Justiz stoppte jedoch wenig später die Ermittlungen und erklärte den Richter für nicht zuständig.

Garzón ist Spaniens berühmtester Jurist. Mit seinen Untersuchungen gegen ehemalige Militärherrscher in Lateinamerika hatte er sich weltweit einen Namen als "Tyrannen-Jäger" gemacht und war als Kandidat für den Friedensnobelpreis nominiert worden. 1998 erwirkte er die Festnahme des chilenischen Ex-Diktators Augusto Pinochet.

Unbequemer Friedensnobelpreis-Kandidat

Er stand bereits in der vorigen Woche in einem anderen Verfahren als Angeklagter vor Gericht. Dabei ging es darum, dass der Richter die Gespräche zwischen Verdächtigen in einem Korruptionsskandal und deren Rechtsanwälten abhören ließ. In diesem Prozess wird in Kürze das Urteil erwartet.

Im zweiten Verfahren wird die Verteidigung Garzóns den Versuch unternehmen, den Prozess platzen zu lassen. Sie verweist darauf, dass weder die Staatsanwaltschaft noch Betroffene Klage erhoben hätten. Andere Fälle dieser Art waren von den Gerichten zu den Akten gelegt worden. Die Klage gegen Garzón stützt sich allein auf Anträge von zwei rechtsgerichteten Organisationen. Der zuständige Ermittlungsrichter Luciano Varela gab den Klagegesuchen statt. Er soll den Organisationen sogar dabei geholfen haben, ihre Gesuche so zu formulieren, dass sie angenommen werden konnten.

Der Antrag der Verteidigung hat nach Medienberichten durchaus Aussicht auf Erfolg - unter anderem weil dem Obersten Gerichtshof selbst daran gelegen sein könnte, dass der zweite Prozess nicht stattfindet. "Wenn Garzón im Prozess wegen der Abhöraktion verurteilt wird und Berufsverbot erhält, macht ein zweites Urteil keinen Sinn mehr", schreibt die Zeitung "El País". "Zudem ist das Verfahren wegen der Ermittlungen zu den Franco-Verbrechen für das Ansehen des Gerichts nicht gerade förderlich."

Quelle: ntv.de, Hubert Kahl, dpa