Algeriens ungewisse Zukunft Bouteflika will nicht weichen

11.11.2008, 14:56 Uhr"Der Alte" will nicht weichen. Wenige Monate vor Ende seiner zweiten Amtszeit setzt der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika eine Verfassungsänderung durch, die ihm ein Weiterregieren bis 2014 ermöglicht. Dabei degradiert der 71-Jährige nebenbei den Regierungschef zum ausführenden Premierminister und konzentriert alle Macht bei sich. "Algerien braucht eine starke, vereinte und kohärente Führung", erklärt Bouteflika.

Bei der "alten Garde" des Militärs kommt das gut an. Viele Junge treibt es zur Verzweiflung. 70 Prozent der Bevölkerung sind unter 30 Jahre. Und die Zahl derer wächst, die Leben und Freiheit riskieren, um illegal ihr Glück in Europa zu suchen. Man nennt sie "Harragas", also "Menschen, die alle Brücken hinter sich abbrechen". Die Zeitung "L'Expression" bescheinigt den Harragas, die sich in Container schmuggeln oder Schleppern ausliefern, sie würden "von einem erstickenden Leben" zu "dieser Form des Selbstmordes getrieben".

Innere Emigration

Andere wählen die "innere Emigration". Ein Ausdruck davon sind die mit Gefängnis bedrohten Übertritte zum Christentum. Bei aller traditioneller Toleranz ist der Islam Staatsreligion in Algerien. Vor allem die Evangelisten aus den USA finden in den verarmenden städtischen Mittelschichten aber vermehrt Zulauf. Die Behörden streuen, die Sekten böten den Überläufern Visa für westliche Staaten.

An diesem Mittwoch soll das Parlament die Änderung der Verfassung billigen. Obwohl sie auch die Förderung der Frauenrechte vorsieht, sprechen Kritiker von einer "Verhärtung" eines Regimes, das den islamistischen Terror nicht in den Griff bekommt. Sie verweisen dabei auf Bouteflikas Durchgreifen gegen Dissidenten. So ließ er den Leiter der Nationalbibliothek, Amine Zaoui, entlassen, weil der einem regimekritischen Buch eine ISDN-Nummer für den Buchhandel gegeben hatte.

Korruption und Bürokratie blockieren

"Das Land ist blockiert", klagen westliche Investoren. Algerien sei reich, aber Korruption und Bürokratie verhinderten das Entstehen eines Netzes produktiver Unternehmen. Erst am Dienstag rechnete der algerische Wirtschaftsrat CNES vor, dass die Wirtschaft immer noch zu 98 Prozent auf den Öl- und Gasexporten basiert. Das Wachstum konzentriere sich auf staatsfinanzierte Bereiche wie den Bau, klagt der Unternehmerverband FCE. Nach Angaben von Finanzminister Karim Djoudi hat Algerien Devisenreserven von 135 Milliarden Dollar.

Offiziell stehen die Signale auf Grün: Die Wirtschaft ist demnach binnen drei Jahren um 26 Prozent auf ein Bruttoinlandsprodukt von 3936 Dollar je Einwohner gewachsen; die Arbeitslosigkeit wurde seit 1999 von fast 30 Prozent auf 11,8 Prozent gedrückt. Doch selbst FCE- Chef Redha Hamiani zweifelt die Zahlen an. Passanten auf dem Markt Laguiba in Algier äußern sich drastischer. "Die da oben haben das Volk ins Elend gestürzt", sagt Amar, ein früherer Bau-Angestellter. "Die Regierung zerstört die Mittelschichten. Es gibt nur noch Arme und Reiche."

Keine Hoffnung auf einen Wandel

Jede Woche kommt es irgendwo in der Provinz zu gewalttätigen Protesten. Die Anlässe sind vielfältig: Mal ist es ein Stromausfall, dann ein Fußballspiel oder Zerstörungen durch ein Unwetter. Hoffnung auf einen Wandel nach der Wahl im Frühjahr äußern die Algerier nicht. Die Oppositionsparteien sind zu schlecht organisiert und zudem vom Ausnahmerecht gegängelt. Immer noch sind ihre Kundgebungen in Algier ohne Sondergenehmigung verboten.

An Bouteflikas Wiederwahl herrscht daher kein Zweifel. Dabei galt der Präsident, der lange wegen einer schweren Erkrankung von der Bildfläche verschwunden war, noch vor kurzem als "Auslaufmodell". Als er im Juni den "gemäßigten Islamisten" Abdelaziz Belkhadem als Regierungschef entließ und durch den "Technokraten" Ahmed Ouyahia ersetzte, sah die Presse darin schon eine Nachfolgeregelung. Jetzt heißt es, Bouteflika habe nur Ballast vor einer Wiederwahl beseitigt. Der Kabyle Ouyahia ist konsensfähiger als sein Vorgänger. Ein Hoffnungsträger ist er aber nicht.

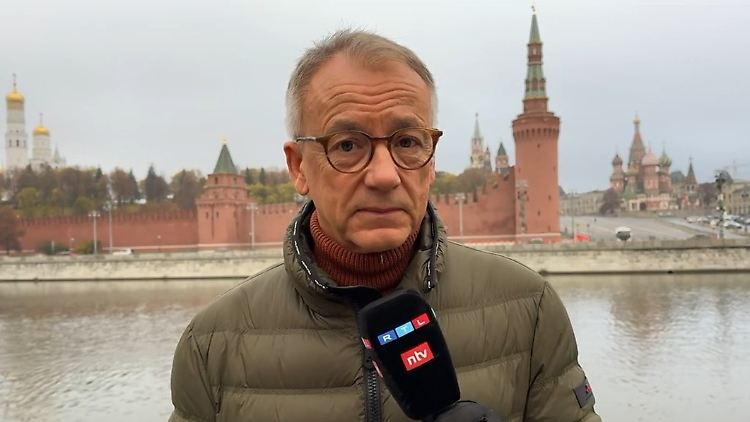

Quelle: ntv.de, Hans-Hermann Nikolei, dpa