"Bei mir gibt es keine Juden" Mitmenschlichkeit rettet KZ-Kinder

11.04.2010, 12:03 UhrSie hatten im KZ die geringste Chance. Doch 904 Kinder überlebten das Lager Buchenwald. 65 Jahre nach ihrer Befreiung kehren einige von ihnen an die Stätte des Grauens zurück.

Die Aufnahme zeigt Stefan Jerzy Zweig im April 1945 nach der Befreiung der Kinder im KZ Buchenwald.

(Foto: dpa)

"Wir waren die niedrigste Stufe in der Lagergesellschaft. Wir waren Juden und wir waren Kinder", erinnert sich Robert Büchler bei seinem Besuch in Buchenwald 2005. Der im vergangenen Jahr gestorbene slowakisch-israelische Historiker war überzeugt, dass er - ebenso wie Friedensnobelpreisträger Eli Wiesel - sein Überleben dem Kinderblock 66 verdankt und der Solidarität der Mithäftlinge. Die Rettung der Kinder von Buchenwald ist für den Direktor der Gedenk-Stiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora, Volkhard Knigge, denn auch einmalig in der KZ-Geschichte.

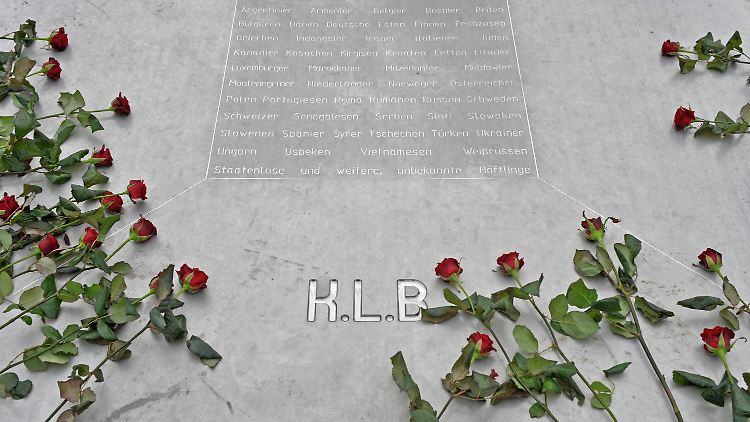

Nach dem Willen der Überlebenden legt deshalb die Gedenkveranstaltung zum 65. Jahrestag der Befreiung des KZ einen besonderen Schwerpunkt auf diesen Aspekt der Lagergeschichte. Die US-Armee fand bei ihrem Einrücken in das Lager am 11. April 1945 unter den 21.000 Überlebenden 904 Kinder und Jugendliche. Etwa 50 werden nun mit anderen Häftlingen und US-Veteranen in Weimar erwartet, um der 56.000 Toten zu gedenken.

Überlebt in Block 66

Büchler war als 14-Jähriger von Auschwitz nach Buchenwald gekommen - und hatte einem älteren Häftling vertraut, der ihn in den Block 66 schickte. Viele seiner Kameraden waren dagegen misstrauisch. "Sie haben gemeint, dies ist ein Trick, man will uns umbringen", berichtete er. Die meisten seien nicht dorthin gegangen und später in Außenlager gebracht worden. Viele habe er nie wieder gesehen.

Im Gegensatz zu anderen Lagern, in denen Kriminelle das Sagen hatten, besetzten in Buchenwald politische Häftlinge die wichtigsten Ämter. "Es hat unter ihnen ungeachtet von Herkunft, Partei und Nation eine Art Grundethos gegeben, wenigstens die Kinder zu retten", erklärt Knigge.

Einmaliger Akt der Mitmenschlichkeit

Bereits 1939 schufen politische Häftlinge mit der "Maurerschule" und der "Polenschule" Schutzräume für polnische Jugendliche, die sonst kaum eine Überlebenschance gehabt hätten. Danach kamen geflohene junge Zwangsarbeiter zur Umerziehung nach Buchenwald, später Kleinkinder aus jüdischen Zwangsarbeiterlagern und Jugendliche mit großen Räumungstransporten aus Auschwitz und Groß-Rosen.

Als ihr Block geräumt werden sollte, stellte sich der Blockälteste Wilhelm Hammann der SS in den Weg: "Bei mir gibt es keine Juden." Die gelben Winkel von der Häftlingskleidung hatte er zuvor abtrennen lassen. Für diesen Akt der Mitmenschlichkeit sind die Kommunisten Hammann und Franz Leitner nach dem Krieg in Israel als "Gerechte unter den Völkern" geehrt worden.

Die erwachsenen Häftlinge, selbst dem Hungertod nahe, verzichteten zugunsten der Kinder auf Essen. "Und das unter den katastrophalen Bedingungen des kleinen Lagers, wo viele starben. Das darf man nicht ausblenden, wenn man den perfiden Charakter der KZ verstehen will", betont der Direktor der KZ-Gedenkstätte, Rikola-Gunnar Lüttgenau.

Dramatische Seiten der Solidarität

Der Fall Stefan Jerzy Zweig, den der DDR-Roman "Nackt unter Wölfen" von Bruno Apitz bekanntmachte, zeigt aber auch die dramatischen Seiten der Solidarität. Der etwa 4-jährige Zweig konnte nur überleben, weil für ihn der 16-Jährige Roma Willy Blum auf einen Kindertransport geschickt wurde. Führungshäftlinge hatten die Namen ausgetauscht.

Für einige der Überlebenden ist es nun das erste Mal, dass sie an den Ort ihres Martyriums und ihrer Alpträume zurückkehren. Die Organisatoren haben für sie das Traditionshotel "Elephant" in Weimar gebucht, Hitlers Lieblingshotel. "Wir können kaum ermessen, was es für diese Männer bedeutet, ihren zweiten Geburtstag an einem Ort zu feiern, an dem sie nach dem Willen Hitlers nie sein sollten", gibt der Historiker Knigge zu bedenken. "Der Führer ist tot und sie leben."

Quelle: ntv.de, Antje Lauschner, dpa