Strahlentod und Atom-Schmuggel Russland im Fokus des Atomgipfels

12.04.2010, 14:39 UhrOffiziell heißt es aus Russland: Wir tun alles für die atomare Sicherheit. Aber noch immer werden radioaktive Stoffe nicht streng genug kontrolliert und landen auf dem Schwarzmarkt.

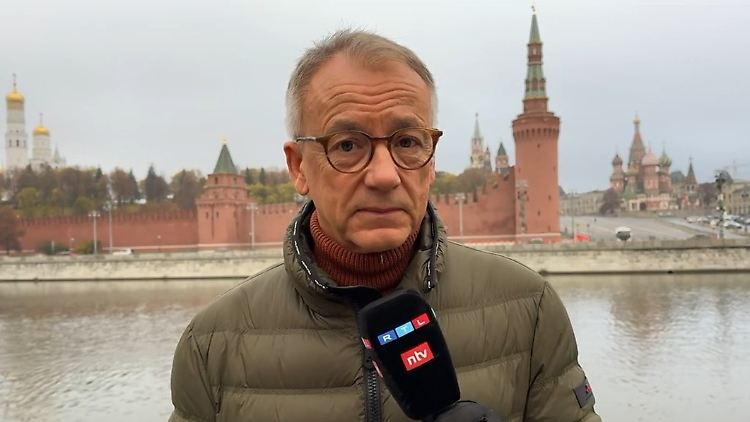

Der russische Ex-Geheimdienstmitarbeiter Litwinenko starb 2006 in London an den Folgen einer Polonium-Vergiftung.

(Foto: REUTERS)

Als der frühere russische Geheimdienstler Alexander Litwinenko 2006 mit dem Strahlengift Polonium 210 in London ermordet wird, ist der Nuklear-Horror auf einmal ganz greifbar. Die Bilder von Litwinenkos qualvollem Tod erinnern nicht nur an einen der größten ungelösten Kriminalfälle. Sie zeigen auch die zerstörerische Kraft von radioaktiven Stoffen. Die Spuren führen auch nach Russland. Die neben den USA zweitgrößte Atommacht steht seit langem im Verdacht, Unmengen an Nuklearmaterial nicht streng genug zu kontrollieren. Bei dem Nukleargipfel von US-Präsident Barack Obama in Washington gilt Russland und der gesamten früheren Sowjetunion besondere Aufmerksamkeit.

Seit Jahren investieren die USA, Großbritannien und andere G8-Staaten Millionensummen, um zivile und militärische Nuklearanlagen vor allem in Russland sicherer zu machen. Die Behörden des Riesenreichs berichten wohl auch deshalb lieber über Fortschritte bei der atomaren Sicherheit als über den Schwarzhandel mit radioaktiven Substanzen. So weisen die russischen Ermittler auch Vorwürfe der Briten zurück, der Ex-Geheimdienstler Andrej Lugowoi, heute Abgeordneter mit Immunität in der Staatsduma, habe Litwinenko getötet. Beweise gibt es nicht.

Schwarzhandel mit radioaktiven Stoffen

Deutschland stellte 2009 ein Strafverfahren gegen Lugowois Geschäftsfreund Dmitri Kowtun aus Mangel an Beweisen ein. In einer von Kowtun genutzten Wohnung in Hamburg hatten die Ermittler Polonium-Spuren gefunden. Kowtun war damals auf dem Weg nach London. Abgesehen von den bis heute durch den Mord schwer belasteten Beziehungen zwischen London und Moskau zeigt der Fall, wie schwierig die Aufklärung ist. Auch zur Blütezeit des Schwarzhandels mit radioaktiven Stoffen sowjetischer Herkunft in den 1990ern äußerten sich russische Behörden kaum zu diesem Reizthema.

Die genauen Hintergründe konnten nie geklärt werden, obwohl Ermittler in einer Hamburger Wohnung, die mit dem Mord in Verbindung gebracht werden konnte, Spuren des radioaktiven Stoffes fanden.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Experten zufolge stammen rund 40 Prozent des sichergestellten hoch angereichten Urans (HEU) und Plutoniums aus dem Gebiet der früheren Sowjetunion, davon mehr als die Hälfte aus Russland. Besonders nach dem Ende des Kommunismus und der tiefen Krise mit extremer Armut häuften sich Berichte über Schmuggel. Demnach versuchten unterbezahlte Beschäftigte von Instituten oder Atomanlagen oder auch vom Militär, sich mit illegalem Handel über Wasser zu halten.

In russischen Medien äußerten sich damals Offiziere und Forscher über den leichten Zugang zu den oft schlecht inventarisierten radioaktiven Stoffen. Als Herkunftquellen wurden immer wieder Institute in der geschlossenen Stadt Arsamas-16 und in Obninsk genannt. In Russland hat sich die Lage heute auch wegen des beständigen Wirtschaftswachstums und der Eignungstests von Mitarbeitern gebessert. Allerdings gilt die Versuchung in den ärmeren Ex-Sowjetrepubliken weiter als hoch. Allein etwa die finanzschwache Ukraine hat seit 2006 etwa 200 Schmuggel-Fälle aufgedeckt.

Schmuggler wollen sich persönlich bereichern

"Der amateurhafte Charakter und die schwache Organisation sind charakteristisch gewesen für viele dieser Diebstähle oder Verluste von nuklearen Stoffen und radioaktiven Substanzen", heißt es in einer Bewertung der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. "Der gut organisierte, professionelle und nachfrage-orientierte Schmuggel würde hingegen deutlich schwieriger aufzudecken sein." In den meisten Fällen gehe es um persönliche Bereicherung, nur in wenigen Fällen gebe es Hinweise auf "böse Absichten".

Doch Berichte über Waffenschmuggel, große Mengen an herrenlosem Sprengstoff und die Arbeit ehemaliger sowjetischer Atomforscher etwa im Iran sorgen für Ängste in der westlichen Welt. Offizielle Moskauer Linie ist, dass alles für die nukleare Sicherheit getan werde - das will auch Kremlchef Dmitri Medwedew als Teilnehmer an Obamas Gipfel deutlich machen. Hier richtet sich außerdem das Augenmerk auf die früheren Sowjetrepubliken Weißrussland sowie Kasachstan in Zentralasien, dem früheren Zentrum sowjetischer Atombombentests.

Rostende Atom-U-Boote

Mit britischer und schwedischer Hilfe werden bei der Atomflotte in Murmansk im Norden Russlands seit Jahren Millionen dafür ausgegeben, dass die vor sich hin rostenden Atom-U-Boote sicher entsorgt und Lagerstätten für verbrauchte nukleare Brennstoffe errichtet werden. Auch die weitere Sicherung des zerstörten Atomkraftwerks in Tschernobyl (Ukraine) nach der größten Katastrophe in der zivilen Nutzung von Nuklearenergie gilt als internationale Herausforderung.

Russlands staatlicher Atomkonzern Rosatom widmet nach eigenen Angaben Anti-Terror-Schutz inzwischen besondere Aufmerksamkeit. Der ganze "Nuklear-Kreislauf" vom Bergbau über den Transport bis zur Endlagerung, heißt es dort, werde strengstens überwacht.

Quelle: ntv.de, Ulf Mauder, dpa