"Kein Geld, kein Job, kein Zuhause" Zu Gast im Pulverfass Südafrika

11.06.2010, 10:16 Uhr

Noch einen Tag vor Eröffnung der WM protestierten Bewohner des Township Khayelitsha bei Kapstadt gegen die unzureichenden Hilfen der Regierung. Kinder nutzten die gesperrte Straße, um Fußball zu spielen.

(Foto: dpa)

In was für einem Land spielt die WM eigentlich? Armut, Gewalt und Rassismus bestimmen Südafrikas Alltag. Der Fußball soll das ändern und der Welt ein neues Bild des Landes zeigen. Doch Südafrikas soziale Schieflage erzeugt Spannungen, die das Land zu zerreißen drohen.

Die Drohung war unmissverständlich: "Wir werden alles zerstören und die Stadt unregierbar machen", sagte der Regionalsekretär der ANC-Jugendliga aus Kapstadt, Loyiso Nkohle. Er wolle gegen die "menschenunwürdigen" Lebensbedingungen protestieren. Das sagt ausgerechnet ein Funktionär der südafrikanischen Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC). Aber auch aus anderen Teilen der Gesellschaft werden vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft Drohungen laut, Gewerkschafter liebäugeln mit massiven Protesten und Bewohner der Armenviertel drohen mit Straßenblockaden, um gegen die sozialen Missstände in Südafrika zu protestieren. "Für die Stadien haben sie Geld, für uns nicht", sagte etwa ein Township-Bewohner. "Sie behandeln uns wie Tiere."

Die Frustration ist groß: Die Zeit seit dem Ende der Apartheid ist für viele Südafrikaner eine Geschichte der Enttäuschung. Mit der Aufhebung der Rassentrennung haben sich die Erwartungen für die meisten Schwarzen nicht erfüllt, Armut und soziale Ungleichheit sind geblieben und die sozialen Trennlinien verlaufen noch immer entlang der Rassengrenzen: 16 Jahre nach dem Ende der Apartheid lebt der große, schwarze Teil der Bevölkerung in gravierender Armut. Vom Aufschwung und Wohlstand des Landes profitiert nur eine kleine Minderheit, die vor allem weiß ist.

"Die Leute haben nichts"

Die Situation erinnert Pieter Coetzee an südamerikanische Verhältnisse, in denen eine kleine reiche Minderheit einer großen armen Mehrheit gegenübersteht. "Die Weißen haben weiterhin großen Einfluss auf die Entscheidungen im Land", sagt der gebürtige Südafrikaner, der als Wissenschaftler an der Universität Kassel arbeitet. Weil die meisten der Unternehmen nach wie vor in ihrer Hand sind, ist jede schwarze Regierung auf die weiße Oberschicht angewiesen. Steuern auf Unternehmensgewinne und private Vermögen sind eines der wenigen Mittel, die die Regierung einsetzt, um etwas von ihrem Reichtum in der Gesellschaft zu verteilen. Der politische Umbruch von 1994 hat die wirtschaftlichen Realitäten bislang nicht verändern können. "Die meisten Leute haben nichts", sagt Coetzee im Gespräch mit n-tv.de. "Kein Geld, keinen Job, kein Zuhause", ist sein bitteres Fazit mit Blick auf die Mehrheit der Menschen in seinem Heimatland.

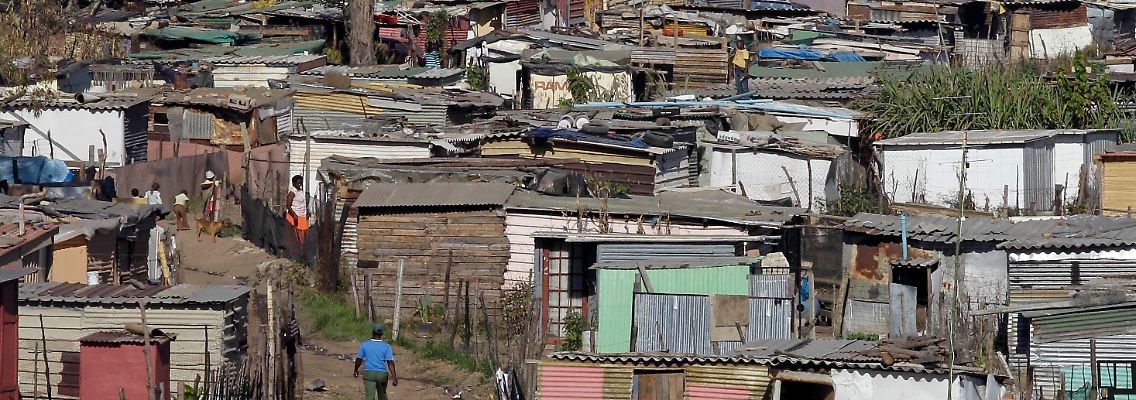

Ein großer Teil der Bevökerung lebt in sogenannten Townships (hier Muldersdrift bei Johannesburg).

(Foto: AP)

Südafrikas Bevölkerung ist äußerst jung, mehr als 30 Prozent sind jünger als 15 Jahre, doch dieser Jugend fehlt die Perspektive. Offiziell beträgt die Arbeitslosenquote 25 Prozent, Experten schätzen sie aber weitaus höher ein, bis zu 40 Prozent sollen es sein. Südafrikas Wirtschaft ist zwar kräftig gewachsen, doch dieser Aufschwung erreicht nur die weiße Oberschicht sowie in Teilen den farbigen und indisch-stämmigen Teil der Bevölkerung. So wird die Spaltung der südafrikanischen Gesellschaft verschärft: Während Weiße, Asiaten und Farbige ein Leben auf europäischem Wohlstandsniveau führen, haben Millionen Schwarze in den riesigen Townships nicht einmal Wasser, Strom oder Toiletten. Dieses Nebeneinander von erster und dritter Welt führt zu erheblichen sozialen Spannungen, die von der Perspektivlosigkeit eines unzureichenden Bildungssystems noch verschärft werden. Die Folgen sind steigende Frustration, Gewaltbereitschaft und Kriminalität, die seit dem Ende der Apartheid rapide angewachsen ist.

50 Morde pro Tag

Südafrika gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt mit der höchsten Mordrate überhaupt. Im Schnitt werden pro Tag rund 50 Menschen getötet, Überfälle und Gewaltverbrechen gehören zum südafrikanischen Alltag. Wie groß die Spannungen sind und wie leicht die Lage eskalieren kann, zeigte sich 2008 bei den ausländerfeindlichen Übergriffen gegen Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern, von denen fast zwei Millionen in Südafrika leben. Die Flüchtlinge wurden mit Messern und Macheten attackiert, 62 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt.

Eine weitere Folge der anhaltenden Spannungen: Viele Weiße sowie gut ausgebildete Schwarze verlassen das Land. Wirklich sicher fühlen sich die meisten von ihnen nur in gut abgeschirmten Enklaven, die von privaten Sicherheitsdiensten bewacht werden. Auch der Wissenschaftler Coetzee hat seiner Heimat den Rücken gekehrt, weil er mit seiner deutschen Frau die gemeinsame Tochter nicht in einem solchen Umfeld aufziehen wollte. 2001 ist er deshalb von Pretoria nach Kassel gezogen.

Anlass zur Hoffnung

Von Verhältnissen wie im Nachbarland Simbabwe ist Südafrika zwar noch weit entfernt. Doch völlig undenkbar sind Übergriffe der schwarzen Mehrheit auf die wohlhabenden Weißen nicht mehr. Die sozialen Spannungen erzeugen einen Druck, der nach einem Ventil sucht. Das weiß auch der regierende und alles dominierende ANC. Einen "Niedergang der zivilen Kultur" beklagte Präsident Jacob Zuma kürzlich. "Irgendetwas hat uns verändert, so dass wir uns wie Tiere benehmen... Wie können wir so scheitern?", sagte er selbstkritisch. Zu dem Scheitern gehört auch, dass der ANC es in 16 Jahren nicht geschafft hat, die Verhältnisse für einen Großteil der Bevölkerung zu verbessern.

Trotz aller Probleme sehen Experten aber auch Anlass zur Hoffnung, dass die Gesellschaft die Probleme lösen könne. "Südafrikas Demokratie ist auf absehbare Zeit kaum gefährdet", schreibt Stefan Mair in einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Zu groß seien die Unterstützung der Bevölkerung, zu stark die demokratischen Institutionen und der Rückhalt in den politischen Parteien und der Zivilgesellschaft.

Auch Coetzee sieht Anzeichen, die auf eine Entspannung zwischen den Bevölkerungsgruppen hoffen lassen. Als Anfang April der radikale Rechtsextremist Eugene Terreblanche ermordet wurde, blieben größere gewalttätige Auseinandersetzungen aus. "Das kann man als positives Signal sehen. Es hätte auch anders kommen können", sagt Coetzee.

Traum vom Wintermärchen

Die Vorfreude in Südafrika ist groß - die alltäglichen Probleme treten in den Hintergrund.

(Foto: AP)

Nun ruhen viele Hoffnungen auf der Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft. Sie soll zum einen die Vielfalt und Schönheit eines friedlichen Südafrikas in den Blickpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit rücken. Zum anderen hofft die gespaltene Regenbogen-Nation auf einende Effekte des Fußballturniers, wenn Schwarze, Weiße, Farbige - in Südafrika lebt der Begriff aus der Apartheid weiter, der die Abkömmlinge schwarzer und weißer Vorfahren bezeichnet - und Asiaten Seite an Seite den Erfolg ihres Fußballteams feiern. Entsprechend der Jahreszeit auf der Südhalbkugel soll für Südafrika ein Wintermärchen wahr werden.

Dabei ist nicht einmal der Sport unbelastet von der Geschichte der Apartheid im Land. Fußball, das war in den Zeiten der Rassentrennung der Sport der Schwarzen. Die weiße Oberschicht spielte Rugby oder Cricket. Viele Stadien stehen deshalb in den Townships, es gab nur wenige weiße Spieler und kaum weiße Fans.

Doch die Zeiten ändern sich. "Fußball wird mehr und mehr Nationalsport", sagt Coetzee. Die Stimmung zur WM sei besonders gut. "Es gibt ein großes Interesse aller Menschen, ein gutes Bild ihres Landes zu zeigen." Für Südafrika sei ein Erfolg der WM daher enorm wichtig und die Effekte für die Situation im Land nicht unerheblich. "Die WM könnte die Spannungen zwischen den Rassen abbauen", meint Coetzee. Und die Weißen könnten endlich einmal sehen, dass auch die Schwarzen ihren Sport friedlich feiern können. Der Fußball als große Chance für Südafrika.

Von vielen Kommentatoren und Medien werden bereits Erinnerungen an 1995 bemüht. Damals überreichte der erste schwarze Präsident Nelson Mandela dem verhassten weißen südafrikanischen Rugby-Team die WM-Trophäe im eigenen Land. Eine Versöhnungsgeste, die Spuren hinterließ.

Quelle: ntv.de