Gläserner Steuerzahler? "... bis über den Tod hinaus"

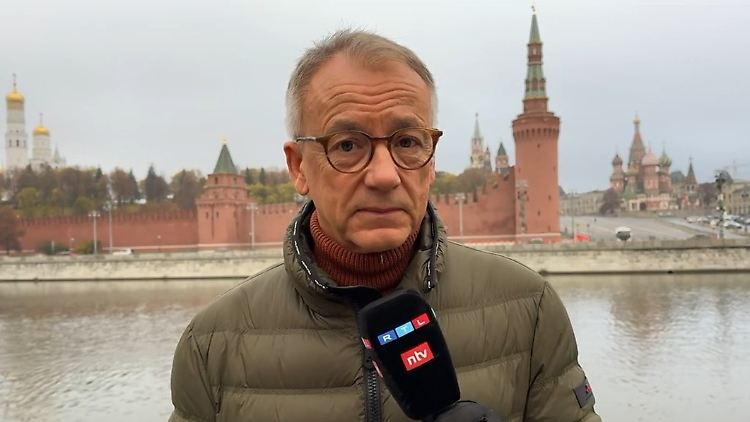

08.08.2007, 15:38 Uhr Die alte Lohnsteuerkarte aus Papier soll bald ausgedient haben. Wieder geht es um Fragen einer "zentralen Daten-Erfassung". Wolfgang Wawro, Steuerberater und Präsident des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg, spricht im Interview mit n-tv.de über das neue System.

n-tv.de: Die altertümliche Lohnsteuerkarte soll bald der Vergangenheit angehören und durch eine neue dauerhafte Steuernummer abgelöst werden. Diese soll künftig in einer bundesweiten Zentraldatei erfasst werden. Was halten Sie davon?

Wolfgang Wawro: Verschiedenes. Es ist natürlich positiv zu sehen für die Finanzverwaltung, wenn die eine einheitliche Steuernummer hat und für den Steuerbürger und auch Steuerberater macht es ja auch Sinn, wenn man nicht ständig irgendwelche neuen Steuernummern hat wenn sich ein Mandant verändert. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass solche Zentraldaten en masse auch gewisse Gefahren bedeuten.

An welchen Gefahren denken Sie?

Wir haben ja einmal diese Steuernummer, die als Identifikationsstempel dem Bürger aufgedrückt wird und die ihn lange verfolgt und zwar bis über den Tod. Die neue Identifikationsnummer wird ja erst 20 Jahre nach dem Tod eines Steuerbürgers gelöscht, aus erbschaftssteuerlichen Gründen. Diese lange Zeit halte ich persönlich für nicht angemessen, denn wir wissen ja, dass wir im Umgang mit den Behörden regelmäßig Fristen von 2-4 Wochen vorgeschrieben bekommen und dann werden wir abgemahnt, wenn man nicht reagiert. Insofern ist es schon ein bisschen fragwürdig, warum sich die Finanzverwaltung solche extremen Fristen von 20 Jahren vorbehält, um auch noch die letzte Chance zu nutzen, irgendwelche Feststellung zugunsten der Verwaltung zu treffen. Es ist ja leider nicht so, dass die Verwaltung, die Interessen des Bürgers verwaltet. Sondern es ist ja so ein Eigenapparat geworden.

Die elfstellige Identifikationssnummer soll die Steuererhebung ungeachtet jedes Wohnungs-, Namens- und Stellenwechsels - einfacher machen. Datenschützer befürchten allerdings, dass das Steuergeheimnis auf kurz oder lang aufgeweicht wird. Sind diese Bedenken ihrer Meinung nach gerechtfertigt?

Ich muss wohl ja sagen, denn das Problem liegt darin, dass solche Datenbanken nicht nur für die Zukunft Begehrlichkeiten wecken innerhalb der Finanzverwaltung als auch darüber hinaus. Das Problem liegt auch ein bisschen in der Vergangenheit, dass die Finanzverwaltung selbst mit diesen Datenpool, den sie schon mal hier und da entwickelt hat und der nun ganz massiv aufgebaut wird, natürlich auch Einblicke in den Steuerbürger hat, die vielleicht nicht immer den datenrechtlichen Vorschriften entsprechen. Wie das sichergestellt werden soll, steht im Moment noch in den Sternen.

Ich möchte noch einmal auf die von ihnen angesprochenen Begehrlichkeiten zurückkommen. Nicht nur andere öffentliche Stellen könnten also daran ein Interesse haben, sondern auch Banken, Adressenhändler, Auskunfteien und Werbetreibende etc. In den Nummern steckt demnach sowohl ein enormes staatliches Überwachungspotential als auch ein gewaltiges wirtschaftliches Potential zur Lenkung der Konsumenten.

Richtig. Wir haben es gerade erlebt. Es gibt ja dieses elektronische Unternehmerverzeichnis, das in diesem Jahr neu eingeführt wurde, wo die kleinen Kapitalgesellschaften ihre Bilanzen und andere Daten elektronisch an das Handelsregister übermitteln sollen. Das ist okay, das vereinfacht die Arbeit. Das Problem ist aber, das in diesem Gesetz schon drinsteht, dass die Institution die Möglichkeit hat, diese Daten entgeltlich weiterzugeben. Das heißt da macht der Fiskus in irgendeiner Form noch ein Geschäft mit den Daten. Darüber wird natürlich nicht groß gesprochen, das taucht dann irgendwann mal auf. Das ist schon etwas bedenklich.

Muss sich der Bürger Sorgen machen?

Würde ich schon sagen. Da kommt dann immer dieser berühmte Spruch, wer nichts zu verbergen hat, der muss sich auch keine Sorgen machen. Die Frage ist nur, wer schreibt mir denn vor, was ich verbergen möchte. Das ist das Problem. Es gibt auch Leute, die wollen ihre Vermögensverhältnisse nicht an die Wand nageln, die wollen nicht ihren Steuerbescheid an die Wohnungstür heften, damit auch der Nachbar Bescheid weiß. Egal aus welchen Gründen.

Besonders problematisch scheint, dass auch der Arbeitgeber Zugang zu den Daten erhalten soll. Ein Fakt, der auch in unserer Redaktion die Alarmglocken gewaltig läuten lässt. Berechtigt oder unberechtigt?

Das halte ich auch für bedenklich. Im Zusammenhang mit der papierenen Lohnsteuerkarte, die dann auch elektronisch funktioniert. Eigentlich eine wunderbare Sache. Die Tücke ist dabei aber, dass auch dieser Splitting-Tarif aufgeweicht werden soll, zumindest im Lohnsteuerverfahren. Das heißt, der Arbeitgeber erfährt dann irgendwelche Einkommensgrößen des Ehegatten. Das ist im höchsten Maße fragwürdig, weil es da nicht nur um reine lohnsteuerliche Datenerhebung geht, sondern letztlich auch Einflüsse auf Gehaltsgestaltung haben kann. Möglicherweise wird dem Arbeitnehmer gesagt, dein Ehepartner, der hat ja ein gutes Einkommen, da brauchst du nicht so viel. Da werden soziale Erwägungen wegreduziert oder andere Machenschaften. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt und dass das prinzipiell einem Arbeitgeber nichts angeht.

Zuerst dürfen nur Finanz- und Sozialämter Daten zusammentragen und abrufen. Muss man davon ausgehen, dass der neue "Nummernname" in absehbarer Zukunft den Alltag erobern wird?

Ich kann es mir auf längere Sicht vorstellen. Irgendwann werden sich an solchen Datenbanken auch andere Institutionen, z. b. Banken, bedienen. Man wird auf die Idee kommen nach der elfstelligen Identifikationsnummer zu fragen. Dann hat man diese Daten für den Fall der Fälle und wahrscheinlich brauchen Banken die ohnehin, weil die Banken ja auch verpflichtet sind jede Menge Daten der Finanzbehörde zu melden. Das heißt, wenn ich Zinsen kriege, dann haben wir ab 2009 die Abgeltungssteuer. Die Bank zwackt mir 25 Prozent Abgeltungssteuer ab und führt diese ans Finanzamt ab. Da werden schon Daten bewegt, die sowieso etwas unheimlich sind.

Was raten Sie dem Steuerbürger?

Zuerst einmal: Vorsicht walten lassen. Wir haben immer schnellere Autos, wir können immer schneller fahren und auch rasen. Auf der anderen Seite bekommen wir immer mehr Verkehrsschilder, die uns beschränken. Hier in der Behördenbürokratie haben wir genau den umgekehrten Weg. Da wird die Technik immer schneller, fixer, umfassender, man hat aber nicht die entsprechenden Bremsdaten, Ausfalldaten. Das muss einem schon ein bisschen Angst machen. Dem Bürger kann man also nur raten, dass er sorgfältig mit seinen Angaben umgeht, sich auch fragt, muss ich diese Informationen wirklich nennen? Zweitens: Jeder, der eventuell in den vergangenen Jahren hier und da seine Steuererklärung nicht ganz ordentlich, nicht ganz vollständig gemacht hat, der sollte die Gelegenheit nutzen, in sich zu gehen und möglicherweise die Sachen dem Finanzamt nachträglich zu erklären, bevor das Finanzamt kommt. Das wäre so etwas wie eine Nachdeklaration. Die hat die Wirkung einer Selbstanzeige im steuerstrafrechtlichen Sinn mit der Folge, dass ich zwar die Steuern und Zinsen nachzahlen muss, aber strafrechtlich verschont bleibe, wenn ich mich selbst beim Finanzamt melde, bevor das Finanzamt mir auf die Schliche kommt.

Mit Wolfgang Wawro sprach Diana Sierpinski

Quelle: ntv.de