"Geniestreich" der DDR Nationalparkprogramm bewahrte Schätze

10.03.2010, 08:21 UhrFünf Nationalparks, sechs Biosphärenreservate sowie drei Naturparks und damit 4,5 Prozent ihres Territoriums brachte die DDR als "Tafelsilber der deutschen Einheit" mit ein.

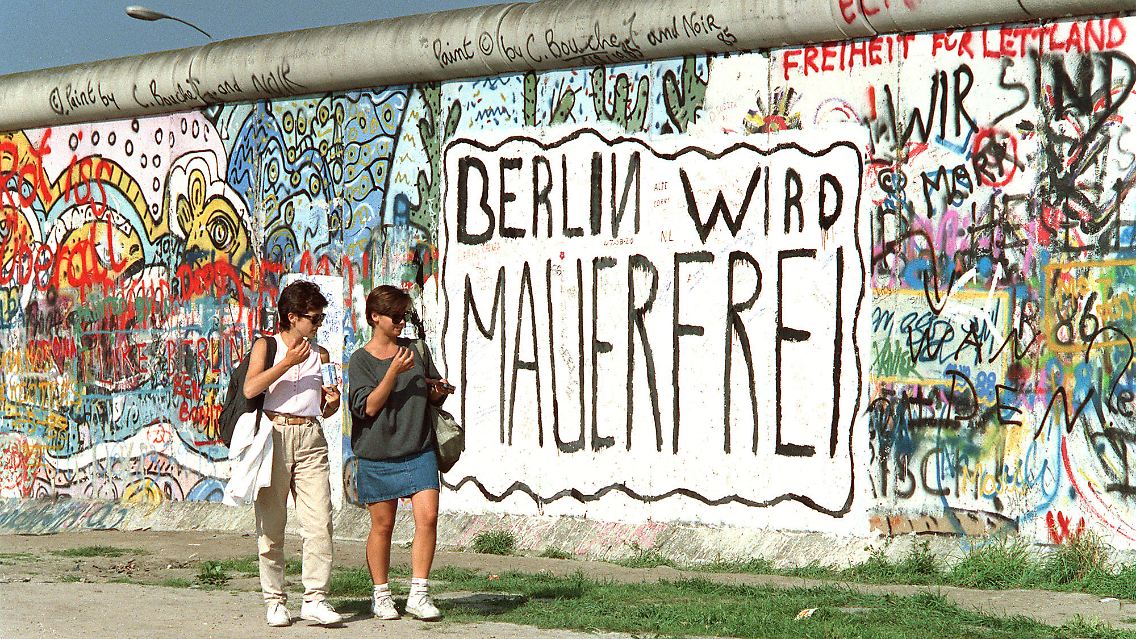

Auf dem Weg zur Einheit: Der damalige DDR-Ministerpräsident Hans Modrow (l) neben Bundeskanzler Helmut Kohl Ende 1989 in Dresden.

(Foto: picture-alliance / dpa)

Fast genau 20 Jahre ist es her, dass der DDR-Ministerrat unter seinem Vorsitzenden Hans Modrow (SED/PDS) einen wegweisenden Beschluss fasste: Zwei Tage vor den ersten freien Wahlen am 18. März 1990 stellte die DDR-Regierung mit ihrer letzten Verfügung ausgediente Truppenübungsplätze, Grenz- und Staatsjagd-Gebiete vorläufig unter Naturschutz. In den dramatischen Wendemonaten hatte eine vom Gedanken des Naturschutzes beseelte Gruppe kühlen Kopf bewahrt und das "Nationalparkprogramm der DDR als Baustein für ein europäisches Haus" vorbereitet.

Treibender Geist war der damalige stellvertretende Umweltminister Michael Succow. "Wir begriffen, dass wir eine einmalige historische Chance hatten", erinnert sich der 68-Jährige heute. Am 12. September schließlich, unmittelbar vor dem offiziellen Ende der DDR, wurde das Nationalparkprogramm von der ersten und zugleich letzten demokratisch gewählten DDR-Regierung besiegelt.

Nationalpark-Schild vor den Dünen am Darßer Weststrand zwischen Ahrenshoop und Prerow auf der Halbinsel Fischland-Darß.

(Foto: dpa)

Fünf Nationalparks, sechs Biosphärenreservate sowie drei Naturparks und damit 4,5 Prozent ihres Territoriums brachte die wirtschaftlich ausgelaugte DDR als "Tafelsilber der deutschen Einheit" - so der damalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) - in das wiedervereinte Deutschland ein. 14 Gebiete, darunter die Kreidefelsen auf Rügen, die Rhön in Thüringen oder der Spreewald, standen damit langfristig unter Schutz. Im Jahr 1997 wurde Succow für diesen Geniestreich mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt.

Wende nach Jahren der Naturzerstörung

Für den Osten Deutschlands galt der Beschluss als Weichenstellung: Ganze Landstriche, einst intensiv genutzte Kulturlandschaften, lagen brach, eine Bewirtschaftung der meist mageren Böden schien ökonomisch nicht sinnvoll. Nach Jahren fortschreitender Naturzerstörung durch eine rücksichtslose Wirtschaftspolitik wuchs auch die Sensibilität für den Schutz der Umwelt. "Das Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber der Natur ist gestiegen - auch aus dem Erleben heiler Urnatur, wie wir sie in Australien, den USA oder Afrika finden", erklärt Succow eine Folge der Reisefreiheit.

Aushängeschild der Mecklenburgischen Seenplatte und des Müritz-Nationalparks: Das Müritzeum in Waren, ein holzverkleideter Rundbau.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern birgt der Naturschutz zunehmend Konfliktpotenzial mit Kommunen, Anglern, Jägern, Landwirten oder Waldbesitzern. Gemeinden wie Userin im Müritz-Nationalpark sehen ihre wirtschaftliche und touristische Entwicklung gefährdet. Dort will die Nationalparkverwaltung Teile des Sees für Wind- und Kitesurfen sperren und den Segelsport deutlich einschränken. Zwischen Jägern und Naturschützern ist zudem ein Streit um die Bejagung von Rot- und Damwild in Nationalparks entbrannt.

Auch Succow, der inzwischen die Idee des Naturschutzes erfolgreich nach Aserbaidschan, Turkmenistan oder in die Ukraine "exportiert" hat, musste in seiner Heimat Lehrgeld zahlen. Seine Idee, aus dem Peenetal - "ein deutschlandweit einzigartiges Flusstalmoor" - einen Nationalpark mit privatem Träger zu machen, ist gescheitert. Für das kleine Modell "Naturpark" mit weniger Restriktionen für die wirtschaftliche Entwicklung laufen aber die Vorbereitungen.

Succow ist überzeugt, dass Schutzgebiete gerade in industriell schwachen Regionen ein Jobmotor sind. "Die Großschutzgebiete sind das Rückgrat des Naturtourismus in MV", sagt er und findet Zustimmung beim Landestourismusverband. Neben dem maritimen Flair sei es vor allem die urwüchsige Natur, die Millionen von Gästen ins Land locke und den Hotels auch 2009 ein Rekordergebnis bescherte, betont Verbandsgeschäftsführer Bernd Fischer. Die Nationalparke Jasmund auf Rügen, Müritz und Vorpommersche Boddenlandschaft gehören zu den beliebtesten Feriengebieten. "Die Menschen wollen genau diese Natur und keine möblierte Landschaft mit gepflasterten Wegen und Schutzhütten alle 500 Meter."

Quelle: ntv.de, Martina Rathke, dpa