War das die Wende im Dopingkampf? Ben Johnson rast in den Abgrund

24.09.2013, 16:47 Uhr

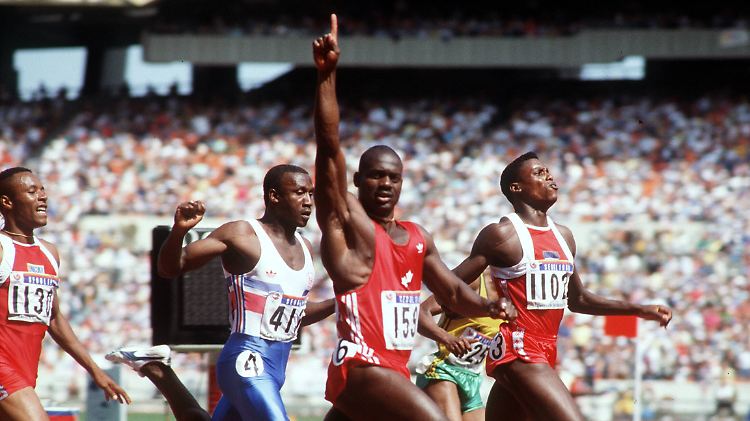

Das dreckigstes Rennen aller Zeiten: Der gedopte Ben Johnson sprintet 1988 in Seoul zum Olympiasieg.

Das Duell zwischen Ben Johnson und Carl Lewis am 24. September 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul ist der "Jahrhundertlauf" und wurde zum spektakulärsten Dopingfall der Sportgeschichte. Es ist auch ein Meilenstein im Kampf gegen Doping gewesen. Oder nicht?

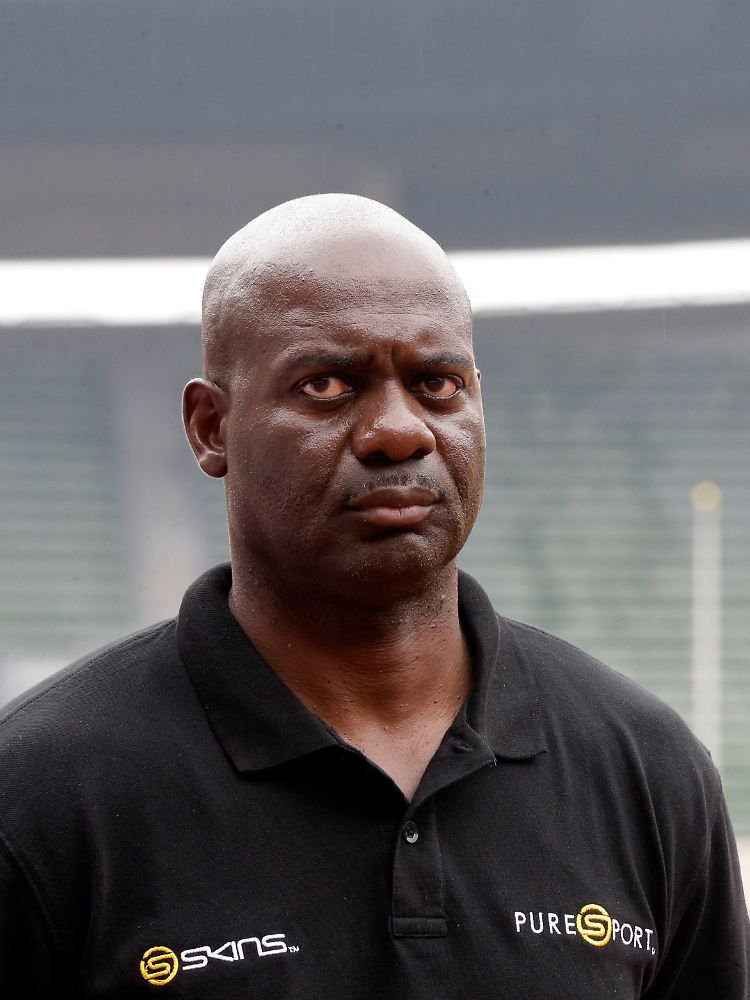

Auf den Tag genau 25 Jahre nach dem spektakulärsten Dopingfall der Sportgeschichte kehrt der Sünder Ben Johnson als Botschafter einer Anti-Doping-Kampagne ins Olympiastadion von Seoul zurück. Seine Botschaft an die junge Leichtathletik-Generation formulierte der kanadische Ex-Sprintstar im Interview der "Berliner Morgenpost" so: "Selbst wenn du auf dem Irrweg geraten bist, kannst Du noch umkehren. Ich versuche den Kids zu vermitteln: Schlagt nicht den Weg ein, den ich eingeschlagen habe!" Der heute 51-Jährigen verlor damals seinen Olympiasieg und Weltrekord über 100 Meter im Finale von Seoul wegen der Einnahme verbotener Steroide.

Mit der Kampagne möchte Johnson dafür sorgen, "dass einige Leute aufmerksam und dass der Sport wieder so werden kann, wie er in den frühen 70er-Jahren gewesen ist. Dass es ohne Doping geht". Johnson hat vor, "mein Image und meine Persönlichkeit" dafür zu nutzen, "Dinge zu verändern", denn er wisse: "Ich kann wirklich etwas bewegen." Noch heute empfindet er es als unfair, dass er allein im Zentrum des Skandals stand, obwohl noch fünf weiteren Teilnehmern des Finallaufes, der als "dreckigstes Rennen aller Zeiten" in die Geschichte einging, Dopingmissbrauch nachgewiesen wurde. Bitterkeit verspüre er aber nicht mehr. "Ich habe mir meine Schuld erlassen und versuche, die Dinge richtig zu machen. Zum Wohle der Leichtathletik. Wie ich damals gedacht und gelebt habe und wie ich heute denke und lebe - das unterscheidet sich völlig."

Genau 68 Stunden hatte sich Johnson damals in Sicherheit gefühlt. Dann flog alles auf. Am 24. September 1988 hatte er nach seinem Olympiasieg in Seoul in Weltrekordzeit von 9,79 Sekunden den rechten Arm in den Himmel gereckt und triumphierend den Blick auf seinen US-Erzrivalen Carl Lewis gerichtet. Knapp drei Tage später flüchtet er mit gesenktem Kopf unter Polizeischutz zum Flughafen und außer Landes. Zwei Deutsche hatten den "König der Spiele" gestürzt: Manfred Donike und Wilhelm Schänzer.

Der ehemalige und der heutige Leiter des Doping-Analyselabors in Köln hatten ein Verfahren entwickelt, mit dem Johnson die Einnahme des anabolen Steroids Stanozolol nachgewiesen werden konnte. "Das war eine Pioniertat", erklärte Mario Thevis, Leiter des Zentrums für Präventive Dopingforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Der Jahrhundert-Skandal um den muskelbepackten Kanadier galt als Wende im bis dato nicht so ernst genommenen Antidoping-Kampf.

"Man muss sich bei keinem Betrüger bedanken, aber unfreiwillig hat sich Ben Johnson Verdienste um die Doping-Bekämpfung erworben", sagte der deutsche Leichtathletik-Präsident Clemens Prokop. In einem geschichtlichen Abriss der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) ist der Johnson-Fall ebenso ein Meilenstein, "der die Aufmerksamkeit der Welt in beispielloser Weise auf das Doping-Problem gerichtet" habe. Effektivere Testmethoden führten, so die WADA, von den 1990er Jahren an zu "einem bemerkenswerten Rückgang von Topergebnissen" in einigen Sportarten. "Der Fall dürfte der Anti-Doping-Bewegung einen Schub gegeben haben, man hat erkannt, dass es Handlungsbedarf gab, obwohl man es vorher schon vermutet hatte", sagte Thevis.

"Die Deutschen haben das selbe Zeug genommen"

"Das war nur die Überführung eines Dopers auf einer höheren Stufe", entgegnet der Doping-Experte Werner Franke - und kein Wendepunkt. Gedopt werde nach wie vor auf Teufel komm' raus, nur die Methoden sind verbessert, die illegalen Stoffe raffinierter und die Dosierungen in puncto Nachweisbarkeit verfeinert worden. Außerdem sei Ben Johnson nur einer von vielen Sportlern bei den Seoul-Spielen gewesen, die wie der gefallene Sprinter mit Stanozolol betrogen hätten - dazu haben nach Wissen Frankes auch Athleten aus Deutschland gehört. "Die Deutschen haben das selbe Zeug genommen, in verschiedenen Sportarten, auch in der Leichtathletik", sagte Franke und fügte drastisch hinzu: "Die gemeinen Germanen sollten verschämt die Schnauze halten und sich nicht über den Ben Johnson ereifern."

Was ist seit dem Johnson-Skandal passiert? Die Doping-Kontrollen wurden global wesentlich erhöht und auf das Training ausgeweitet, die Analyseverfahren sind exakter geworden und können nun auch Blut- und Hormondoping oder Insulin-Missbrauch nachweisen. Zudem werden Proben von Sportgroßereignissen eingefroren, um sie nachträglich auf Basis besserer Nachweismethoden noch einmal zu untersuchen. Es ist aber nach wie vor ein Wettlauf zwischen Hase und Igel geblieben. Die Doping-Mentalität ist ungebrochen. Fast 40 russische und mehr als 30 türkische Sportler wurden allein in den vergangenen Monaten aus dem Verkehr gezogen und sind ein Beleg dafür.

Unter Generalverdacht steht seit Ben Johnson der Sprint - zu Recht. Die lange Reihe der entlarvten rasenden Doper beweist dies. Die Fälle der Deutschen Katrin Krabbe, des Briten Linford Christie, Justin Gatlin (USA) und der jüngst überführten Asafa Powell (Jamaika) und Tyson Gay (USA) sind nur die Spitze des Eisbergs. Geblieben ist im Übrigen bei vielen Dopern seit Ben Johnson die ungebrochene Vorliebe für Anabolika. "Anabolika ist immer noch die am häufigsten gefundene Substanz", sagte Thevis. Und dass man aus Schaden nicht unbedingt klug wird, dafür steht ebenfalls der heute 51-jährige Johnson: Nach seinem Comeback wurde er 1993 erneut positiv getestet und als Wiederholungstäter lebenslang gesperrt. Aber er hat sich ja seine Schuld erlassen.

Quelle: ntv.de, Andreas Schirmer, dpa