Zypern erinnert an "Corralito" Argentinier fühlen mit

24.03.2013, 11:14 Uhr

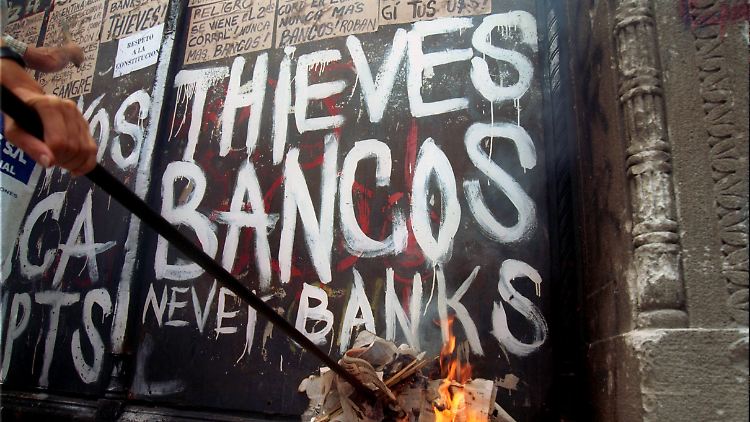

Die argentinischen Graffitis von damals würden die Zyprer heute bestimmt unterschreiben.

(Foto: dpa)

Die Argentinien-Krise 2001 brach mit der Einfrierung der Bankkonten aus. Knapp drei Wochen später musste Staatschef De la Rúa vor wütenden Protesten die Flucht ergreifen. Ansprechpartner für Rettungskredite war nicht die EU, sondern der IWF. Und dem stand damals ein zukünftiger Bundespräsident vor.

Die Lage in Zypern sorgt im fernen Argentinien für einen Déjà-vu-Effekt. Bei der Finanzkrise 2001 wurden auch dort die Bankeinlagen eingefroren. Die Sparer durften nur 250 Pesos pro Woche bar abheben. Der Peso war damals per Gesetz im Verhältnis eins zu eins an den US-Dollar gebunden. Die Regierung von Präsident Fernando de la Rúa wollte die Kapitalflucht stoppen, nachdem in zehn Monaten die Einlagen von 85 auf 67 Mrd. Dollar gefallen waren. Auslandsschulden von 132 Mrd. Dollar und ein hohes Haushaltsdefizit gefährdeten die Zahlungsfähigkeit.

Die Argentinier nannten die Kontensperre "Corralito" ("Laufstall"). Sie gingen Kochtöpfe schlagend auf die Straße, um vor den geschlossenen Banktüren ihre Ersparnisse zurückzufordern. In wenigen Tagen weitete sich der Protest zu Plünderungen und Brandanschlägen auf Banken aus. Am 21. Dezember 2001 trat Staatschef De la Rúa zurück und flüchtete im Hubschrauber aus dem Regierungsgebäude vor dem Andrang der Demonstranten auf der Plaza de Mayo. Seit der Einführung des "Corralito" waren keine drei Wochen vergangen.

Vom Laufstall zum Großstall

Die Übergangsregierung von Adolfo Rodríguez Saá kündigte noch vor Weihnachten die Einstellung des Schuldendienstes auf die Auslandsschulden an. Sein Nachfolger Eduardo Duhalde beschloss zwei Wochen später das Ende der Peso-Dollar-Bindung, was zu einer starken Abwertung der lokalen Währung führte. Die auf Dollar lautenden Verträge wurden asymmetrisch auf den Peso umgestellt: Während die Dollar-Schulden zum Kurs eins zu eins umgerechnet wurden, wandelte sich jeder Dollar auf dem Bankkonto in 1,40 Pesos.

So sollten die stark in Dollar verschuldeten Unternehmen vor der Pleite gerettet werden. Damit die Banken nicht zusammenbrachen, erhielten sie neue Staatsanleihen. Die Kontensperre wurde erst Ende 2002 endgültig aufgehoben. Diese zweite Phase der Krisenbewältigung wurde "Corralón" ("Großstall") genannt.

Erst 2005 begann Argentinien die Umstrukturierung der Auslandsschuld. Hedge-Fonds, die keine der zwei Umschuldungen akzeptiert hatten, prozessieren immer noch gegen den argentinischen Staat vor US-Gerichten. Mit dem Pariser Klub, den staatlichen Gläubigern - steht eine Zahlung noch aus.

Unterschiede zu Zypern

Im Vergleich mit Zypern zeichnen sich einige Unterschiede ab. Argentinien hatte eine 1:1-Bindung des Peso an den US-Dollar, konnte aber die eigene Währung abwerten. Da Brasilien bereits einige Zeit vorher eine Abwertung des Real zugelassen hatte, spielten sich die bis dahin stagnierenden Exporte zwischen den wichtigsten Handelspartnern im gemeinsamen Markt Mercosur vorteilhaft und problemlos auf die neue Parität ein.

Ohne die Einbindung in ein finanzstarkes Staatengebilde wie die EU konnte Argentinien vor dem Ausbruch der Krise nur auf die Kredite des Internationalen Währungsfonds zurückgreifen. Ein Jahr vor dem "Corralito" hatte die Regierung ein Rettungspaket von 40 Mrd. Dollar vom IWF angenommen, im Juni 2001 noch einmal 29,5 Mrd. Dollar. Die strikten Sparauflagen, die mit den Krediten verbunden waren, führten nicht zur Sanierung der Staatsfinanzen. Die Rezession ließ nicht nach, und die Arbeitslosigkeit stieg auf 25 Prozent.

Der IWF, damals unter der Führung Horst Köhlers, der später Bundespräsident werden sollte, weigerte sich, eine für November 2001 vereinbarte Kredittranche auszuzahlen und zog seine Delegation aus Buenos Aires zurück. Die Krise selbst und die Umschuldung überstand Argentinien dann ohne den IWF. Nach einer schweren Rezession im Jahr 2002 kam die argentinische Volkswirtschaft dank florierender Agrarexporte bald wieder in Schwung. Die noch fällige Schuld an die Finanzinstitution von 9,8 Mrd. Dollar wurde Anfang 2006 von der Regierung Néstor Kirchners voll gezahlt.

Quelle: ntv.de, Cecilia Caminos und Juan Garff, dpa