Deutschlands Netze Energiemarkt unter Strom

10.11.2009, 16:17 UhrDer deutsche Energiemarkt gerät in Bewegung. Zwei der vier großen Energieversorger geben ihre Übertragungsnetze ab - und verzichten damit auf eine nicht unwesentliche Einnahmequelle.

Lebensader für Industrie und modernes Leben: Ein Netz von Hochspannungsleitungen durchzieht Europa.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Die Lage am deutschen Energiemarkt war bis vor kurzem übersichtlich und klar strukturiert: Vier große Energieversorger teilten sich die Aufgabe, Deutschland flächendeckend und verlässlich mit elektrischer Energie zu versorgen. Mit dem Verkauf des Hochspannungsnetzes markiert Eon nun den Beginn einer neuen Ära. Das Zeitalter der großen Energieversorger neigt sich dem Ende zu.

Die Spannung der Netze

Deutschlands Stromversorger unterhalten Stromnetze, die eine Länge von insgesamt 1,7 Millionen Kilometer umfassen. Aneinandergereiht könnte man die Leitungen rund 42 Mal um die Erde legen. Dabei ist das Stromnetz in vier Spannungsebenen eingeteilt, "vergleichbar mit Autobahnen, Bundes-, Land- und Ortsstraßen", heißt es beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Überregionale Übertragungsnetze arbeiten über Höchstspannung (220 bis 380 Kilovolt). Die Höchstspannungsnetze werden vorwiegend vom Großhandel, regionalen Stromversorgern und großen Industriebetrieben genutzt. Über diese Netze wird außerdem der Stromhandel mit dem Ausland abgewickelt.

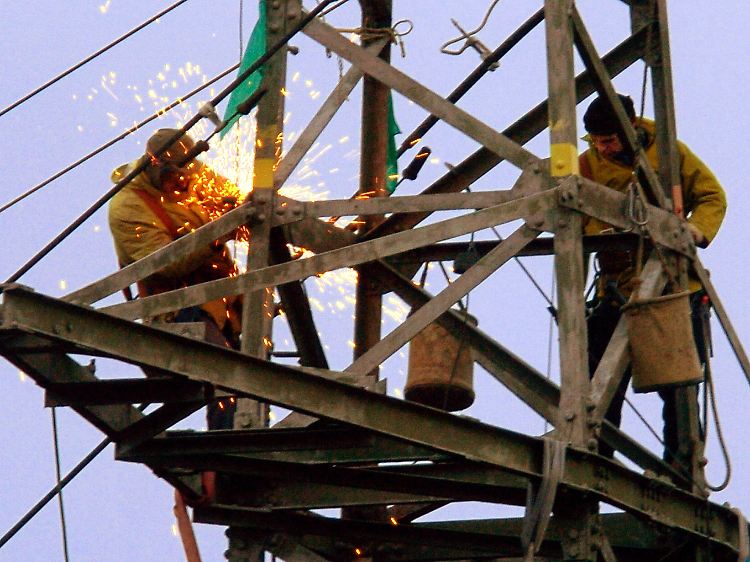

Knapp dreißig Meter über dem Boden: Instandhaltungsarbeiten in luftiger Höhe.

(Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

In regionalen Verteilungsnetzen wird sowohl mit Hochspannung (36 bis 110 Kilovolt) als auch mit Mittelspannung (sechs bis 36 Kilovolt) gearbeitet. Diese beiden Spannungsnetze werden vor allem von lokalen Stromversorgern, der Industrie und größeren Gewerbebetrieben genutzt.

Höchst- und Hochspannungsnetze kommen zusammen auf eine Leitungslänge von 129.000 Kilometern. Die niedrigste Spannungsstufe ist der Strom in Niederspannung (0,4 Kilovolt). Dieser leitet die elektrische Energie vor allem in Haushalte, kleinere Gewerbebetriebe und in die Landwirtschaft.

Vier Gebietsherren

Die Konzerne EnBW, Eon, RWE und Vattenfall genossen bis vor wenigen Jahren staatlich anerkannte Gebietsmonopole. Bis zur Öffnung der Strommärkte im Jahr 1998 war das Land damit faktisch aufgeteilt - zumindest was die Übertragungswege anging. Der Zugang zu den deutschen Stromnetzen blieb für Wettbewerber weitegehend versperrt.

Warnschild am Transformator des Kraftwerks Krümmel.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Unter diesen Bedingungen waren die sogenannten "integrierten Versorger" entstanden, also Energieunternehmen, die den gesamten Weg des Stroms vom Kraftwerk bis zum Verbraucher betreuten und kontrollierten.

Erst auf Druck aus Brüssel begann die Politik an den bestehenden Marktstrukturen zu rütteln. Die Bundesregierung sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, die Ideen von einem "europäischen Energiebinnenmarkt" in nationales Recht umzusetzen.

Mit dem Kamm durch den Markt

Die EU-Kommission drängt dabei auf die vollständige Eigentumsentflechtung (Ownership Unbundling) der Strom-Übertragungsnetze und Gas-Fernleitungsnetze. Demnach darf derjenige, der die direkte oder indirekte Kontrolle über ein Erzeugungs- oder Vertriebsunternehmen ausübt, nicht gleichzeitig an einem Netz Beteiligungen halten oder Rechte ausüben.

Die Vorstellungen der EU-Komission zielen dabei darauf ab, dass die Strompreise für Endkunden über die freie Preisgestaltung im Wettbewerb langfristig sinken. Auch die Bundesregierung bezeichnet die "konsequente europaweite Liberalisierung der Märkte für Strom und Gas" als eine Voraussetzung dafür, dass sich "auch in diesem, früher von Monopolen geprägten Wirtschaftszweigen der Wettbewerb entfaltet und wettbewerbsfähige Preise entwickeln".

Davon sollen Industriekunden ebenso profitieren wie die privaten Verbraucher. Außerdem soll sich auf diese Weise auch die "Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland insgesamt" verbessern.

Im Bundeswirtschaftsministerium verfolgt man die Brüsseler Vorstöße skeptisch. "Die EU-Kommission unterstellt der Eigentumsentflechtung hohe positive Wirkungen auf Preise und Investitionen." Unabhängige Stellen wie zum Beispiel die Bundesnetzagentur könnten diese Berechnungen jedoch nicht nachvollziehen, heißt es aus Berlin. "Vielmehr haben sich Preise und Investitionen gerade in den Ländern ohne Eigentumsentflechtung stärker zu Gunsten der Verbraucher entwickelt."

Wer kauft die Netze?

Der niederländische Energieversorger Tennet betreibt im Nachbarland das komplette Hochspannungsnetz. Techniker bei Tennet überwachen dabei nicht nur die kontinuierliche Stromversorgung, sondern kümmern sich auch um die Anbindung an die benachbarten Netze und die Einbindung in das europäische Hochspannungsnetz.

Mit der Kauf des Eon-Netzes haben sich die Niederländer allerdings viel vorgenommen: Das Leitungssystem der Eon-Netztochter soll fünfmal größer sein als das gesamte Stromnetz der Niederlande. Neben dem Kaufpreis kommen erhebliche Kosten für Wartung, Betrieb und Instandhaltung auf Tennet zu. Daneben muss der neue Netzbetreiber kräftig investieren. Der auch von der deutschen Bundesregierung forcierte Ausbau der Offshore-Windfarmen in der Nordsee erfordert eine erhebliche Verstärkung der Leitungskapazitäten in Norddeutschland.

Das Unternehmen hatte nach Informationen der "Financial Times Deutschland" erst kürzlich die Aufnahme von drei Milliarden Euro am Kapitalmarkt angekündigt. Dieses Geld sollte ausschließlich für Investitionen in das bestehende Netz dienen.

Welche Folgen hat der Verkauf?

Die Gründung einer von der Bundesregierung angestrebten "Deutschen Netz AG", in der die Übertragungsleitungen von den Stromkonzernen getrennt gebündelt werden sollen, dürfte nach Ansicht von Beobachtern mit dem Verkauf an Investoren wie Tennet oder Finanzinvestoren deutlich schwieriger werden.

"Mit dem Verkauf der Netze von Eon und Vattenfall an zwei verschiedene Käufer sind Fakten geschaffen, die sich nur schwer rückgängig machen lassen dürften", hieß es dazu in Branchenkreisen.

Die Idee von Netz AG war zuletzt im Koalitionsvertrag zwischen Union und FDP noch einmal präzisiert worden. Dort heißt es wörtlich: "Wir setzen uns dafür ein, die deutschen Übertragungsnetze in einer unabhängigen und kapitalmarktfähigen Netzgesellschaft zusammenzuführen".

Folgt man den Worten des Koaltionsvertrags, gehört die Zukunft ohnehin der dezentralen Energieversorgung mit Kleinkraftwerken und die Stromversorgung über sogenannte intelligente Netze. Investitionen in kostenintensive Hochspannungsleitungen könnten sich dann schnell als Fehler herausstellen.

Quelle: ntv.de, mit dpa