Zwischen Banken und Bürgern Koalition im Krisen-Dilemma

16.07.2009, 15:22 Uhr

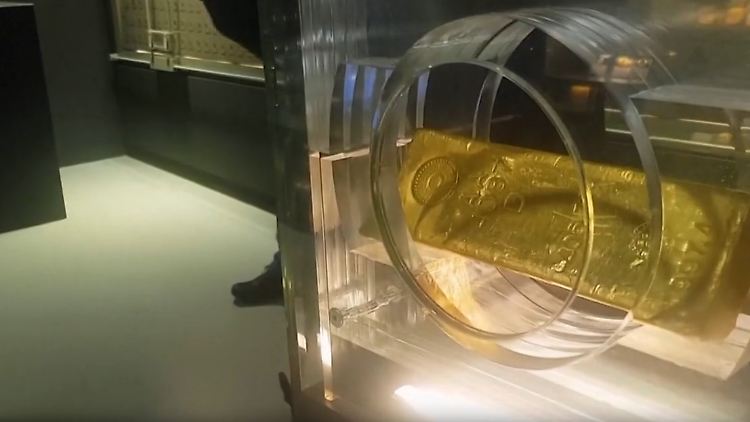

Bundesfinanzminister Peer Steinbrück im Visier.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Das Zwischenzeugnis der großen Koalition bei der Bewältigung der Finanzkrise ist durchwachsen. Grund dafür ist ein unauflösbares Dilemma, auf das der oberste Krisenmanager Peer Steinbrück nicht müde wird hinzuweisen: Wie soll man das Finanzsystem stabilisieren, ohne die Steuerzahler mit Milliardensummen zu belasten? Herausgekommen ist ein Spagat, der nach Einschätzung von Experten das Grundübel auch nach zwei Jahren nicht beseitigt hat: Den Banken fehlt frisches Geld.

"Der Zielkonflikt ist nicht gelöst", moniert der Hohenheimer Bankenprofessor Hans-Peter Burghof: "Die Banken brauchen neues Eigenkapital, aber die Regierung gibt Garantien - unter der Prämisse, dass diese möglichst nie fällig werden." In der Folge schieben die Institute weiter faule Wertpapiere vor sich her, die ihre finanzielle Basis auffressen und das Neugeschäft behindern. Zugleich kritisiert Steinbrück, die Banken vergäben zu wenige Kredite oder nur zu deutlich schlechteren Bedingungen.

Noch weniger Sinn macht aus ökonomischer Sicht, dass der Staat weitgehend auf seinen Einfluss verzichtet, wenn er sich notgedrungen direkt an einer Bank beteiligt: Die Commerzbank hat 18 Milliarden Euro an Eigenkapitalhilfen bekommen - vorwiegend stille Einlagen -, der Anteil des Bundes beschränkt sich aber auf ein Viertel der Aktien. Gemessen am Börsenwert hätte der Staat die Bank mit dem Geld mehr als viermal kaufen können.

Nur beim Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate, dessen Kollaps unmittelbar bevorstand, ist der Bund den ganzen Weg bis zur Verstaatlichung gegangen. In der Koalition hatte das allerdings einen endlosen Streit über staatliche Eingriffe in Eigentumsrechte und Grundwerte der Marktwirtschaft ausgelöst. Die USA und Großbritannien gehen pragmatischer vor. So hält die britische Regierung mittlerweile die Mehrheit an der Royal Bank of Scotland und gut 43 Prozent an Lloyds.

"Der Regierung fehlt es an Konsequenz", bemängelt Konrad Becker, Analyst bei der Privatbank Merck Finck: "Die Koalition hätte einige Banken sofort verstaatlichen sollen." Das hätte auch wirtschaftlich Sinn gemacht, denn nach einer erfolgreichen Sanierung auf Kosten der Steuerzahler hätte der Bund seine Anteile gewinnbringend wieder an der Börse verkaufen können.

Kalte Verstaatlichung ohne direkten Einfluss

Inkonsequenz machen die Experten auch bei der Lösung der Bilanzprobleme aus. Die Institute können ihre Schrottpapiere in eigene Bad Banks auslagern. Die Transaktion wird durch Garantien des Staates abgesichert. Für die auf bis zu 20 Jahre gestreckten Wertverluste sollen die Bankeigentümer - Aktionäre - mit ihrer Dividende bezahlen. Weil der Bund den Gewinn bekomme, handele es sich um eine "kalte Verstaatlichung", sagt Burghof. Auch an dieser Stelle verzichte der Staat auf eine direkte Kontrolle der Banken über eine Beteiligung. Die Folge seien massive Fehlanreize. Um die Dividende schnell wieder freizubekommen, müsse eine Bank enorm profitabel sein und unverhältnismäßige Risiken eingehen.

Würde sich allerdings der Staat konsequent an schlingernden Banken beteiligen, kämen auf die Steuerzahler Milliardensummen zu - nicht als Bürgschaft, sondern in bar. Der ohnehin wegen der Rezession angespannte Bundeshaushalt würde aus allen Nähten platzen. Steinbrück hat das Dilemma häufig beschrieben: Wie soll man den Bürgern erklären, dass die Banken mit horrenden Summen gestützt werden, der Staat für die Sanierung der Schlaglöcher vor der Haustür aber kein Geld hat? Im Wahljahr? Heraus kommt Stückwerk: "Es fehlt das Gesamtkonzept", sagt Becker. Von ihm bekommt Schwarz-Rot eine Drei plus, von Burghof eine Drei minus.

Quelle: ntv.de, rts