IWF rüttelt am Inflationsziel Sparer fürchten Tabubruch

19.02.2010, 13:21 UhrDer Vorstoß aus dem IWF für höhere Inflationsziele und damit größeren geldpolitischen Spielraum in Krisenzeiten stößt unter Experten auf mehr als nur Kritik. Sparer und Anleger horchen auf. Mancher sieht seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt.

Vergangenes Wochenende hatte IWF-Chefvolkswirt Olivier Blanchard vorgeschlagen, den weitgehenden Konsens unter Notenbankern und Finanzpolitikern zu überdenken und die Wunschrate auf vier Prozent zu verdoppeln. Mit diesem Vorstoß rüttelte Blanchard an einem bislang unberührbaren Dogma der Geldpolitik: Der Beschränkung der Teuerungsrate auf ein Niveau von möglichst unter zwei Prozent.

Durch diesen Tabubruch brachte Blanchard unter Notenbankern und Wirtschaftswissenschaftlern eine Debatte ins Rollen, die ebenso umwälzend wie unwirklich erscheint. Die Wortmeldungen der Experten drehen sich um ein Szenario, das es in dieser Form in den großen Volkswirtschaften seit Jahrzehnten nicht mehr gibt: eine Welt mit hohen Inflationsraten und hohen Leitzinsen.

Blanchards Tabubruch

Die Überlegungen des Internationalen Währungfonds (IWF) beschäftigen sich vor allem mit der Frage, wie hoch der Preis sein darf, den eine Volkswirtschaft für größerer geldpolitischer Flexibilität zu zahlen bereit ist. Kurz gesagt: Kommt es nicht teurer, die Inflation auf Gedeih und Verderb niedrig zu halten und damit unter Umständen auch den erhofften Aufschwung abzubremsen? Oder sollte die Erholung der Wirtschaftsleistung künftig Vorrang vor der Inflationsbekämpfung erhalten?

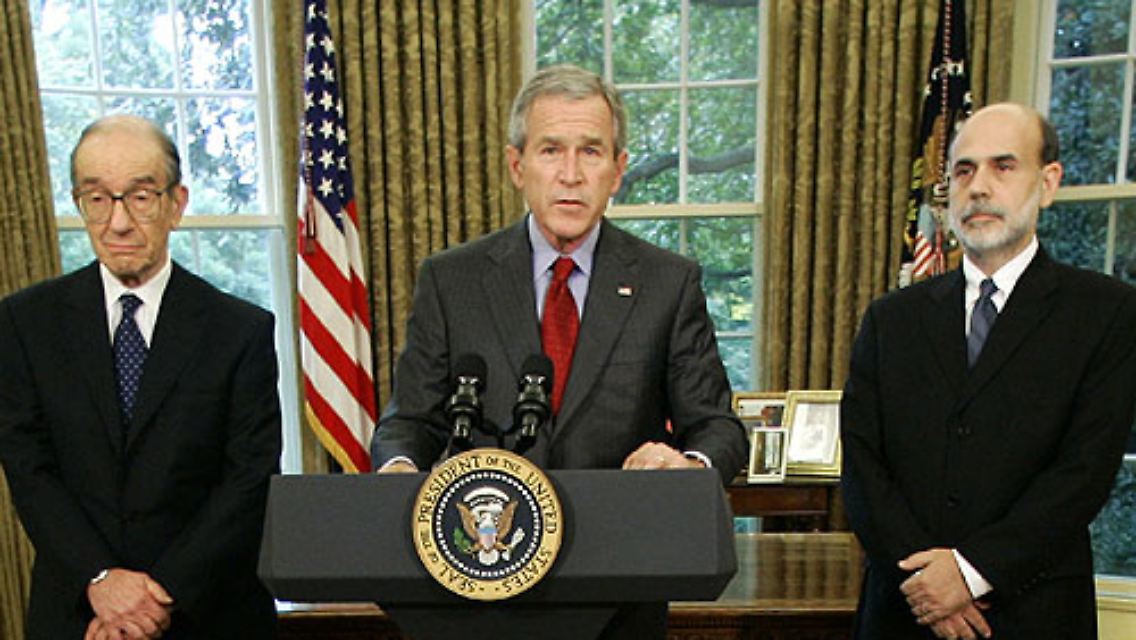

So stellen sich Sparer die Teuerung am liebsten vor: Maulkorb, schwere Kette und ein wachsamer Hüter mit viel Erfahrung.

(Foto: REUTERS)

Was zunächst nur wie ein monetäres Gedankenspielchen für Theoretiker klingt, birgt erhebliche Konsequenzen für Staaten, Unternehmen und alle Anleger. Denn spätestens wenn die Teuerung die Sparzinsen übersteigt, bekommt auch der kleine Mann auf der Straße die alternative IWF-Strategie gegen die Krise zu spüren. Dann passiert das, was Kritiker schon länger befürchten. Dann könnten Staaten auf die Idee kommen, ihre Schulden einfach weginflationieren. Vor allem die Kleinsparer stünden dann schlimmstenfalls irgendwann mit nahezu wertlosen Guthaben da.

Blanchard begründet seine Idee im Kern damit, dass die Notenbanken unter diesen Umständen gezwungen seien, höhere Leitzinsen zu setzen. Damit hätten sie im Krisenfall mehr Spielraum, könnten die Zinsen kräftiger senken und auf diesem Weg die Wirtschaft stimulieren. Das Inflationsziel von zwei Prozent hat sich als Sicherheitsabstand zur Deflation - also zu einem fallenden Preisniveau - etabliert, weil deren Folgen von Experten als viel schwerwiegender eingestuft werden, als die einer leichten Geldentwertung.

"Nicht nur eine Schnappsidee"

Mit seiner Idee löst Blanchard vor allem bei den Deutschen mehr als nur leichtes Unbehagen aus. Erinnerungen an die zwanziger Jahre und die Zeit nach dem Krieg werden wach. Doch auch Experten reagieren mit schroffer Ablehnung: Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger nannte den Vorschlag im Deutschlandradio "gefährlich".

Die Menschen seien derzeit wegen der hohen Staatsverschuldung sehr verunsichert, stellte Bofinger fest. Wenn der IWF in einer solchen Phase sage, dass die Geldwertstabilität auch noch bei vier Prozent Inflation gewährleistet sei, vergrößere dies das Misstrauen. "Deswegen meine ich, es ist nicht nur eine Schnapsidee, sondern auch etwas, was überhaupt nicht in die aktuelle politische, ökonomische Konstellation passt", sagte Bofinger.

Bereits zuvor hatte der Chef des renommierten Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Dennis Snower, den IWF-Vorschlag als unrealistisch bezeichnet: "Ich denke nicht, dass die Zentralbanken in aller Welt bereit sein werden, ihre Inflationsziele anzuheben." Sie hätten drei Jahrzehnte hart daran gearbeitet, dass die Inflationserwartungen auf etwa zwei Prozent Jahresteuerung gesunken seien. "Und der Welt hat diese niedrige Inflation gut getan", fügte der Ökonom hinzu.

Der Kampf gegen steigende Preise ist in allen modernen Staaten eine Kernaufgabe der Notenbank. Viele von ihnen, darunter die Europäische Zentralbank (EZB), geben sich selbst eine Marke vor, wie stark die Geldentwertung pro Jahr maximal sein darf. So toleriert etwa die EZB einen jährlichen Anstieg der Verbraucherpreise von "knapp unter zwei Prozent".

Briefwechsel in London

Inflation entsteht unter anderem dadurch, dass die Geldmenge schneller wächst, als die Menge der produzierten Güter und Dienstleistungen. Geld verliert also im Umkehrschluss immer mehr an Wert, weil Waren und Dienstleistungen knapp sind.

In manchen Ländern gibt die Regierung der Zentralbank das Inflationsziel vor, so etwa in Großbritannien. Dort verlangt der Finanzminister, dass die Preissteigerung maximal zwei Prozent pro Jahr erreicht. Liegt die Teuerung darüber, muss der Gouverneur der Bank of England dem Finanzminister einen Brief schreiben und darin erläutern, was die Zentralbank zu tun gedenkt.

Freie Hand in Washington

In anderen Ländern, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, versucht die Zentralbank ebenfalls die Inflation in volkswirtschaftlich erträglichen Grenzen zu halten, gibt sich aber nicht explizit ein Inflationsziel vor. Die US-Notenbank Federal Reserve hat zwar kürzlich indirekt angedeutet, dass auch sie zwei Prozent Teuerung auf Jahressicht für akzeptabel hält, festgeschrieben ist dieses Ziel offiziell jedoch nicht.

Dass die allermeisten Zentralbanken "zwei Prozent" und nicht drei, vier, oder null Prozent in Visier nehmen, hat historische, ökonomische oder praktische Gründe: Viel schlimmer, als die Folgen von Inflation ist nach Meinung der allermeisten Experten nämlich eine Deflation, also ein Rückgang der Preise auf breiter Front; das glatte Gegenteil einer Inflation.

Bei der Deflation sinken die Preise. Unternehmen und Verbraucher verlieren die Bereitschaft zu konsumieren und zu investieren. Schießlich geht das Wirtschaftswachstum zurück. Es folgen weitere Preissenkungen und die Bürger werden noch sparsamer, weil das Geld immer mehr an Wert gewinnt.

Mythos Deutsche Bundesbank

Die Spirale dreht sich schließlich immer schneller nach unten. Die magische Zahl "zwei Prozent" ist der Sicherheitsabstand, den Ökonomen und Notenbanken bislang als ausreichend erachten, damit es zu so einer solchen Spirale nicht kommt. Meist steht hinter der von den Statistikern gemessenen Teuerungsrate auch eine Bandbreite, die sich je nach Zusammensetzung des untersuchten Warenkorbs verändern kann.

Um sicherzugehen, dass sie mit ihren im Grunde recht groben Steuerungseingriffen auf der richtigen Seite landen, zielen Notenbanker also etwas neben die Mitte, in Richtung Inflation.

Das Konzept, die Geldmenge zu steuern, kam in den 70er Jahren auf, als die Teuerungsraten viel höher waren als gegenwärtig. Die deutsche Bundesbank war damals eine der ersten Notenbanken weltweit, die der Inflation den Kampf ansagten und damit einen Mythos begründete, der ihr bis heute anhaftet.

Sogar die Federal Reserve in den USA kopierte das deutsche Konzept - mit Erfolg. Nachdem die Inflation auf ein erträgliches Maß eingedämmt worden war, setzten sich Notenbanken in aller Welt Inflationsziele. "Zwei Prozent" gelten seitdem als idealer Wert für die maximal tolerierbare Teuerungsrate - der Konsens hält bis heute.

Quelle: ntv.de, mmo/rts