Ökonomen-Barometer Trendwende bei Konjunkturklima

15.02.2013, 13:54 Uhr

(Foto: dapd)

Die deutsche und europäische Wirtschaft schrumpft zuletzt überraschend stark, doch Ökonomen rechnen nicht mit einer weiteren Eintrübung, im Gegenteil: Das Ökonomen-Barometer von Euro am Sonntag und n-tv signalisiert bereits die Trendwende. Ganz und gar keine Spur von Optimismus verbreiten Volkswirte dagegen angesichts der derzeitigen Familienpolitik.

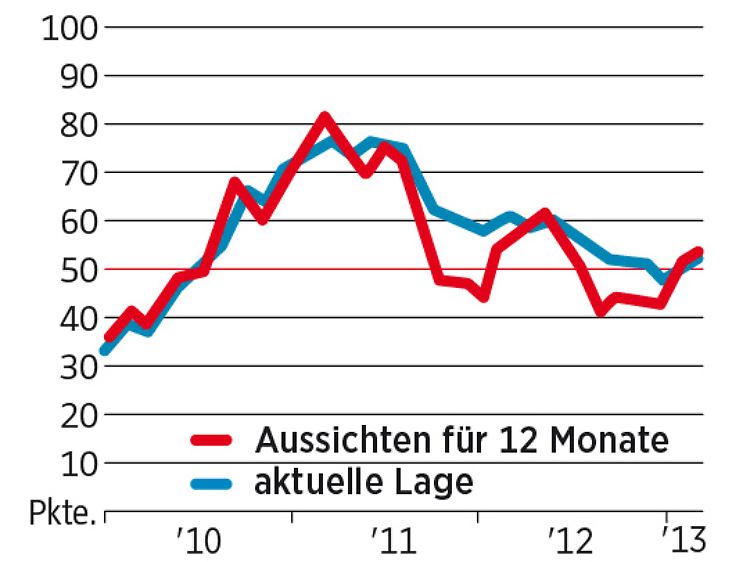

Unter Deutschlands führenden Ökonomen nimmt die konjunkturelle Zuversicht weiter zu. Das zeigt das Ergebnis des Ökonomen-Barometers von Euro am Sonntag und n-tv. Im Februar kletterte die Einschätzung der aktuellen Lage auf 52,5 Punkte. Der Prognosewert zur erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung auf Sicht von zwölf Monaten stieg auf 53,4 Punkte. Damit sind beide Komponenten des Ökonomen-Barometers zum dritten Mal hintereinander gestiegen. Ein dreimaliges Plus in Folge gilt als zuverlässiger Indikator für eine Trendwende.

Der Stimmungsanstieg spiegelt die jüngste Entspannung in der Eurozone wider. Zudem erweist sich die US-Konjunktur als robust. Auch in Deutschland gehen viele Volkswirte nach dem Rückschlag im vierten Quartal von einer Erholung zum Jahresauftakt aus. Nach den am Donnerstag veröffentlichten endgültigen Daten des Statistischen Bundesamts war die Wirtschaftsleistung in Deutschland zwischen Oktober und Dezember um 0,6 Prozent zurück-gegangen und damit um 0,1 Prozentpunkte stärker als erwartet.

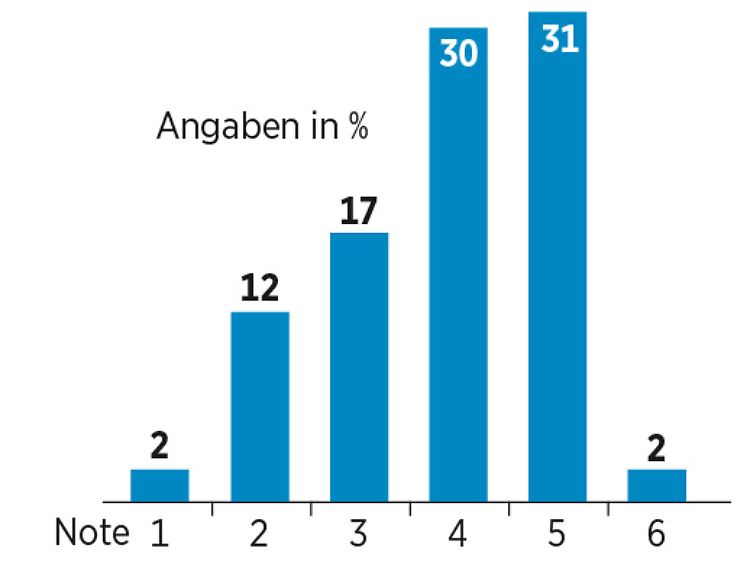

Unterdessen stößt die Familienpolitik in Deutschland auf massive Kritik der Experten. Auf einer Notenskala von eins bis sechs bewerten die Ökonomen die Familienpolitik insgesamt mit einer glatten Vier. Die Diskussion über die Familienpolitik war nach Presseberichten Anfang Februar neu entbrannt. Einer bislang unter Verschluss gehaltenen Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums zufolge verfehlen die meisten Förderprogramme ihre Ziele. Teilweise werde mit den Programmen gar das Gegenteil dessen erreicht, was beabsichtigt sei, schreiben die Autoren der Studie Medienberichten zufolge.

Insgesamt gibt der deutsche Staat pro Jahr auf Basis eines kaum überschaubaren Regelungskatalogs vom Ehegattensplitting über Kindererziehungszuschlag bis zum Elterngeld rund 200 Milliarden Euro zur Förderung von Familien und Kindern aus. Die Summe entspricht rund zwei Dritteln des Bundeshaushalts. Der Erfolg ist jedoch überschaubar. Nach Berechnungen der OECD steckt Deutschland 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Familienförderung. Im OECD-Schnitt liegt die Quote bei 2,6 Prozent. Zugleich liegt die Zahl der Geburten pro Frau im Alter von 15 bis 49 in Deutschland jedoch bei 1,39, während im OECD-Schnitt 1,74 Kinder pro Frau geboren werden.

Harsche Kritik

Ökonomen gehen mit der Familienpolitik entsprechend hart ins Gericht: "Das System, falls man davon überhaupt reden kann, ist viel zu kompliziert. Niemand weiß, welche Haushaltstypen wie stark gefördert werden", erklärte etwa der Steuerexperte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) Alfred Boss. Auch Prof. Andreas Ziegler (Uni Kassel) hält die Programme für verfehlt: "Viele unsinnige und extrem teure familienpolitische Leistungen, wie vor allem das Ehegattensplitting und das Betreuungsgeld, sind in erster Linie ideologisch motiviert und führen weder zu einer Erhöhung der -Geburtenquote noch zu einer Verbesserung der Kinderbetreuung oder gar einer Erhöhung der Frauen-erwerbstätigkeit."

Bei einzelnen Leistungen fällt die Kritik teils vernichtend aus. So halten die Experten das Betreuungsgeld mit einer Durchschnittsnote von 4,6 für praktisch ungeeignet zur Ankurbelung der Geburtenquote. Das Ehegattensplitting fällt mit einer Durchschnittsnote von 4,2 ebenfalls durch. Noch miserabler fällt das Zeugnis der Volkswirte bei der Frage aus, wie wirksam verschiedene Maßnahmen bei der Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen sind. Das Ehegattensplitting schneidet mit der Note 4,5 ab, das Betreuungsgeld gar mit der Note 4,8.

Um die Geburtenrate und die Frauenerwerbsquote zu verbessern, solle der Staat eher beim Bau von Kitas und Kindergärten ansetzen, raten die Ökonomen. Die Schaffung zusätzlicher Betreuungsmöglichkeiten für Kinder findet mit Noten von 2,1 (Geburtenrate) bzw. 1,7 (Frauenerwerbstätigkeit) mit Abstand den meisten Zuspruch.

Allerdings warnen zahlreiche Ökonomen auch vor überzogenen Erwartungen: "Im politischen Rahmen wird das Mögliche getan. Die Entscheidung für Kinder lässt sich nicht weiter durch monetäre Anreize und Betreuungsangebote verbessern", sagte etwa Prof. Georg Müller-Fürstenberger (Uni Trier). Ähnlich argumentierte auch Prof. Juergen von Hagen (Uni Bonn). "Für die Frage, wie viele Kinder geboren werden, ist die Familienpolitik irrelevant. Eine Generation, die nur sich selbst sieht, hat kein Interesse an Nachwuchs. Da helfen auch keine Euros."

Quelle: ntv.de