Per Saldo Inflationsgespenst rasselt

26.01.2011, 08:49 Uhr

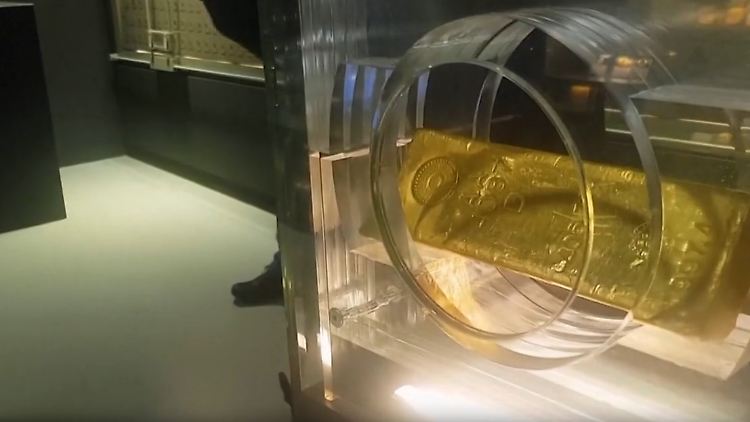

1923 wurden Geldscheine abgewogen - sie waren kaum mehr wert als Papier. Ein Liter Milch kostete 26 Mrd. Mark.

(Foto: picture-alliance / dpa)

Inflation – das Wort allein genügt schon, um viele Deutsche in Panik zu versetzen. Kaum scheint die größte Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit ausgestanden, haben düstere Untergangsszenarien wieder Hochkonjunktur.

Was zeichnet uns Deutsche aus? Die Furcht vor Inflation. Selbst inmitten einer Rezession und angesichts eines möglichen Zusammenbruchs des Finanzsystems verstummten die Warnungen vor einer bevorstehenden Hyperinflation nicht, sie wurden lediglich etwas verhaltener. Doch jetzt haben die Rufe der Auguren wieder die gewohnte Kraft. Die Mehrheit der Deutschen befürchtet, dass die Inflation in diesem Jahr spürbar zunehmen wird. Inflationswarner halten zweistellige Teuerungsraten in naher Zukunft für möglich. Auch die Europäische Zentralbank warnt – also alles so wie früher.

Es gibt zweifellos inflationäre Tendenzen. Die Teuerungsrate in der Eurozone stieg vor dem Jahreswechsel auf 2,2 Prozent und übersprang damit erstmals seit rund zwei Jahren das Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent. Verhältnisse wie heute in Simbabwe oder in damals Weimar drohen allerdings nicht – auch wenn die Aufregung mancher Zeitgenossen das Gegenteil vermuten lässt.

Die Inflation sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland liegt auf niedrigem Niveau. Die EZB bleibt bei ihrer Prognose, wonach die Verbraucherpreise mittelfristig stabil bleiben. Auch die Bundesregierung sieht aktuell kaum Inflationsgefahren und rechnet im Schnitt mit 1,8 Prozent. Derzeit liegt die Teuerung bei 1,7 Prozent.

Rohstoffe werden teurer

Dafür sind gegenwärtig vor allem steigende Rohstoffpreise verantwortlich. Das ist kein Grund zur Panik, sondern ein Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Die Preise steigen, weil die Weltwirtschaft sich erholt und die Nachfrage nach Rohstoffen zunimmt. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Nachricht. Außerdem schwanken Rohstoffpreise kräftig. Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass starke Ausschläge bisher weder Inflation noch Deflation angezeigt haben.

Der scharfe Preisverfall während der Wirtschafts- und Finanzkrise hat zwar keine Angst vor Deflation geschürt, doch kaum steigen die Preise wieder, wird die Furcht vor Inflation stärker. Das ist widersprüchlich und lässt sich nur damit erklären, dass diese Angst tief in uns sitzt. Auch die Währungshüter in Frankfurt können sich davon nicht freimachen. Die EZB erhöhte im Juli 2008 den Leitzins – als die Weltwirtschaft bereits zu ihrem tiefen Fall angesetzt hatte. Für die Konjunktur der Eurozone war dieser Schritt nicht hilfreich. Im Gegenteil.

Zugegeben, es gehört zum Job von Zentralbankern, die Inflation unter Kontrolle zu halten. Wenn Investoren davon überzeugt sind, dass ihr das nicht gelingt, hat das üble Folgen: höhere Zinsen und Kapitalflucht. Doch davon ist derzeit in Deutschland nichts zu spüren: Der Finanzmarkt verlangt für zehnjährige Bundesanleihen gerade einmal 3,1 Prozent. Der Bund könnte sich für diesen Zinssatz kein Geld leihen, wenn die Investoren höhere Inflationsraten fürchteten.

Weimar als Trauma

Doch in Deutschland achten wir in dieser Hinsicht weniger auf Zahlen, sondern auf unser Gefühl. Die Weimarer Hyperinflation und ihre Folgen haben sich verständlicherweise in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Ein Erbe dieser Zeit ist die Abneigung vieler Deutscher gegen Schulden, wir sind ein Volk von Sparern – rund 4,8 Billionen Euro liegen derzeit auf der hohen Kante. Wir wissen, dass Inflation dem Schuldner hilft und den Sparer trifft. Darum erscheint uns selbst im Angesicht einer Rezession der Kampf gegen Inflation nicht nur vernünftig und unabdingbar, sondern auch moralisch. Dabei spielt es keine Rolle, dass inflationsfördernde Maßnahmen ökonomisch durchaus sinnvoll sein können - beispielsweise niedrige Zinsen, um die Konjunktur anzukurbeln.

Der amerikanische Wirtschaftsjournalist James Surowiecki sieht in der Inflationsangst etwas Religiöses. "Wir sehen uns ständig kurz vor der Sünde, glauben uns in Gefahr, schlimmsten Versuchungen zu erliegen", schreibt er im "New Yorker". Schon die Bezeichnung "Entwertung der Währung" trage einen moralischen Ton. Viele würden Inflation mit einem Mangel an Disziplin, einem Leben über die Verhältnisse verbinden.

Die tiefe Abneigung gegen Inflation ist weit verbreitet. Eine Studie des US-Ökonoms Robert Shiller zeigt, dass in vielen Ländern eine Mehrheit niedrige Inflation und hohe Arbeitslosigkeit besser findet als hohe Inflation und niedrige Arbeitslosigkeit. Shiller erklärt das mit der Furcht vieler Menschen, dass Inflation den Lebensstandard senkt und sie ärmer macht. Das trifft zwar für Leute zu, die von ihren Ersparnissen leben. Aber für die große Mehrheit korrespondiert Inflation mit einem höheren Einkommen – und höhere Preisen. Damit habe sie wenig Einfluss auf den allgemeinen Lebensstandard, so Shiller.

Kein Grund zur Panik

Keine Frage, eine Hyperinflation, die Deutschland während der Weimarer Republik heimsuchte, wäre fürchterlich. Doch sie steht nicht vor der Tür. Es gibt weit und breit keine Anzeichen dafür, dass uns ein solches Schicksal droht. Seit der Euro-Einführung lag die Inflation im Euroraum im Schnitt bei 1,97 Prozent. In Deutschland lag sie in den letzten zwölf Jahren bei 1,5 Prozent.

Grund genug, in dieser Hinsicht nicht in Panik auszubrechen und kühlen Kopf zu bewahren. Inflation hat es immer gegeben, seit Gründung der Bundesrepublik leben wir mit ihr – und wir sind viel reicher als vor 60 Jahren.

Quelle: ntv.de