"Armes Deutschland!" Abschied von einer großen Hoffnung

02.03.2011, 17:03 Uhr

Große Buchstaben auf bunten Zeitungen am Tag nach dem Rücktritt.

(Foto: dapd)

Für viele Wähler war der scheidende Verteidigungsminister Guttenberg die Verkörperung ihrer Wünsche. Die Plagiatsaffäre zeigt, dass Projektionsflächen in der Politik nicht ungefährlich sind. Denn bei vielen seiner Anhänger steigert sein Rücktritt die Abscheu vor "den Politikern".

Mit Karl-Theodor zu Guttenberg verlässt ein Hoffnungsträger die politische Bühne. Noch am Tag des Rücktritts war seine Partei hektisch darum bemüht, den kompletten Abschied des Politikers aus dem Bundestag zu verhindern. Erfolglos. Der Politiker will auch sein Mandat niederlegen.

Der Politiker. Stimmt diese Bezeichnung überhaupt? War Guttenberg nicht eher ein Anti-Politiker, der, gewollt oder ungewollt, vielen Bürgern als Projektionsfläche diente? Zur Beantwortung dieser Frage lohnt ein Blick auf die Argumente seiner Anhänger. Fünf Argumente werden in den Debatten im Internet zur Verteidigung Guttenbergs vorgebracht:

- Wer schuldlos ist, werfe den ersten Stein, Abschreiben ist doch normal, ohnehin geht es nur um ein paar Fußnoten. Dieses Argument wurde am Anfang der Plagiatsaffäre häufig gebraucht, jetzt taucht es nur noch vergleichsweise selten auf.

- Bis zu einem Richterspruch hat die Unschuldsvermutung zu gelten. Dieses Argument löste den anfangs erhobenen Einwand ab, die Vorwürfe gegen Guttenberg seien eine Vorverurteilung.

- Guttenberg ist Opfer einer Medien- oder Hetzkampagne, das Motiv der Kritiker ist Neid, der Bremer Professor, der die ersten Plagiatstellen gefunden hatte, steht politisch links.

- Deutschland hat wichtigere Probleme.

- Wir können auf Guttenberg nicht verzichten.

Das fünfte Argument überstrahlt alle anderen. Schließlich ist Guttenberg "einer der ganz wenigen guten Politiker" oder gar "der einzige, der in Zukunft überhaupt noch etwas hätte steuern und regeln können"*. In den Kommentaren bei n-tv.de schreibt ein Leser: "Die einzige Hoffnung für Deutschland ist nur, dass Herr zu Guttenberg die Kraft findet, irgendwann wieder in dieses schmutzige Geschäft der Politik einzusteigen."

Ein anderer wünscht sich, dass Guttenberg "eines Tages zurückkommt, hätte aber auch vollstes Verständnis, wenn er sagt, dass die Politik, wie sie hier betrieben wird, unter seinem Niveau ist". Ein weiterer Leser fleht: "Bitte, bitte, Herr zu Guttenberg, gründen Sie eine neue Partei und Sie werden sehen, das die Massen hinter Ihnen stehen!" Denn: "Wir brauchen keinen Doktor, sondern einen guten, fähigen Politiker, so wie er war und ist!" Schließlich: "In einer Demokratie, in der per definitionem alle Gewalt vom Volk ausgeht, leben wir doch schon lange nicht mehr."

Fremdkörper im Establishment?

Guttenbergs Erfolg resultiere "nicht so sehr aus dem, was er getan hat, sondern aus dem, wofür er steht und was auf ihn projiziert wird", schreiben seine Biografen Eckart Lohse und Markus Wehner in ihrem gerade erschienenen Buch. Bei seinem Abschied räumte Guttenberg ein, dass er zur "Wucht der medialen Betrachtung" seiner Person selbst "viel beigetragen" habe. Er schloss seine Erklärung mit einem Satz, "der für einen Politiker ungewöhnlich klingen mag". Der Minister, der trotz seines jungen Alters bereits seit fast zehn Jahren Berufspolitiker ist, schien sich selbst als Fremdkörper im politischen Establishment zu empfinden. Seine Anhänger folgen ihm darin: Politik "macht er als Hobby, nicht des Geldes wegen, denn er ist vermögend", heißt es in den Leser-Kommentaren. Eigentlich ist er gar kein Politiker, denn "sämtlichen Politikern ist es egal, was das Volk denkt und möchte". Ihnen "geht es nur noch um die Macht und nicht mehr um uns Bürger".

Guttenbergs Rücktrittserklärung endete mit den Worten: "Ich war immer bereit, zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht. Vielen Dank."

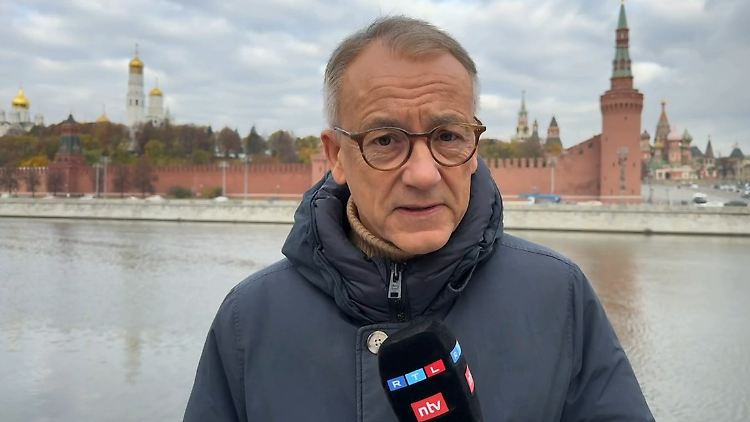

(Foto: dpa)

"Nach dem Abgang von Herrn zu Guttenberg sind ja nun die Mittelmäßigen und die Zweit- bis Drittklassigen wieder unter sich", beklagt ein Leser. Unbeeindruckt von der Plagiatsaffäre hat Guttenberg aus Sicht seiner Anhänger "Visionen, Charisma und Durchsetzungskraft". Genau dies wurde ihm demnach zum Verhängnis, den "Persönlichkeiten und vor allem die mit Charisma, eigener Meinung, Ecken und Kanten haben wohl in unserer Republik keine Überlebenschance mehr (...) - armes Deutschland? Nach meiner Meinung: Ja, wir schaffen es, so wie wir immer alles schaffen, nur diesmal - uns abzuschaffen!"

"Wir schaffen uns wirklich ab!"

Dieses Lamento taucht immer wieder auf: "Armes Deutschland!" Die Verzweiflung ist schier grenzenlos: "Armes Deutschland! Wo wirst du landen?" - "Wir müssen unsere Helden immer schlecht machen. Das ist seit tausenden Jahren so. Armes Deutschland." - "Armes Deutschland, wenn man gute Leute auf diese Weise hinausmobbt." - "Armes Deutschland! Wir schaffen uns wirklich ab!" - "Es ist traurig für Deutschland, dass Politiker, die in einem anderen Politiker einen Konkurrenten sehen, nicht ihr Bestes geben, um besser zu sein, sondern lieber so lange im Dreck wühlen, bis sie was finden, um ihn loszuwerden ... armes Deutschland!"

Dass Politiker sich auf Kosten der politischen Klasse profilieren wollen, ist nichts Neues. Nur wenige sind dabei so erfolgreich wie Guttenberg. Das mag Strategie sein oder nicht, es ist das Grundrezept für den Weg zum Heilsbringer, den naturgemäß nur der gehen kann, der zusätzlich über ein Mindestmaß an Ausstrahlung verfügt. In den USA war dies zuletzt bei Sarah Palin zu beobachten, die sich - obwohl drei Jahre lang Gouverneurin von Alaska und mittlerweile Angestellte des Fernsehsenders Fox News - als "Anti-Establishment"-Politikerin inszeniert, die von den "Mainstream-Medien" verunglimpft wird. Ihr Beispiel zeigt, wie gefährlich dieser Weg ist. Denn gewollt oder ungewollt: Die Verachtung der Politik führt zum Ende der Demokratie.

(*) Zitate aus Leser-Kommentaren vom 1. und 2. März 2011 bei n-tv.de.

Quelle: ntv.de