IGH betont Staatenimmunität Berlin muss nicht entschädigen

03.02.2012, 16:51 UhrEin jahrelanger Rechtsstreit zwischen Deutschland und Italien ist zu Ende. Der Internationale Gerichtshof bestätigt eine deutsche Klage und lehnt individuelle Ansprüche auf Entschädigungen von NS-Opfern ab. Beide Seiten wollen aber weiter über Zahlungen verhandeln. Aktivisten kritisieren, dass die staatliche Immunität über Menschenrechte gestellt werde.

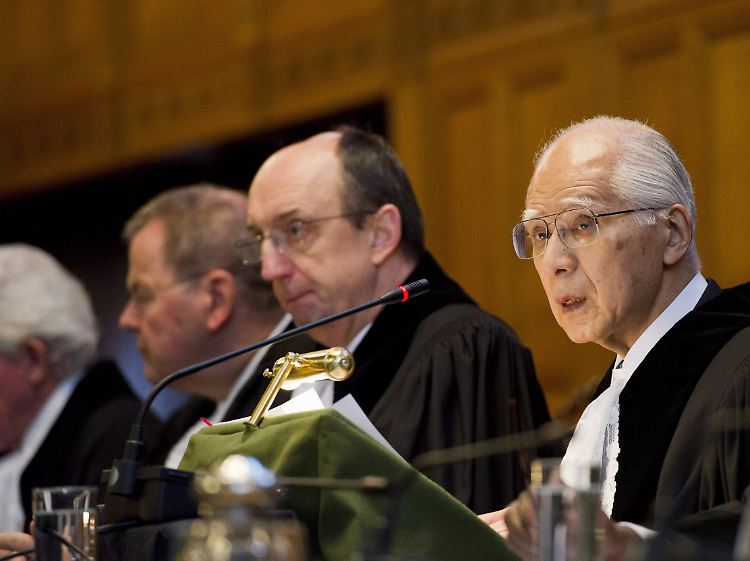

Deutschland muss den Opfern von Nazi-Verbrechen in Italien keine individuellen Entschädigungen zahlen. Die Bundesrepublik bekam vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag mit ihrer Völkerrechtsklage gegen Italien recht. Laut Urteil ist Deutschland nicht zur Zahlung von Einzel-Wiedergutmachungen an Angehörige der Opfer deutscher Kriegsverbrechen verpflichtet. Die in Italien gefällten Urteile zu Nazi-Verbrechen zwischen 1943 und 1945 verstoßen demnach gegen das Völkerrecht.

Außenminister Guido Westerwelle begrüßte das Urteil: "Es ist gut, und es dient allen, dass wir jetzt Rechtssicherheit haben", sagte er in München. "Das Verfahren war nicht gegen die Opfer des Nationalsozialismus gerichtet", betonte er. "Ihr Leid hat die Bundesregierung stets in vollem Umfang anerkannt." Es gehe auch nicht darum, die deutsche Verantwortung für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zu relativieren. "Deutschland hat sich seiner historischen Verantwortung gestellt." Alle Fragen zur Umsetzung des Urteils sollten mit der Regierung in Rom "partnerschaftlich" weiterverfolgt werden.

Italiens Außenminister Giulio Terzi sagte, Rom respektiere das Urteil, auch wenn sein Inhalt nicht mit der Position Italiens übereinstimme. Der Urteilsspruch trage auch zu einer nützlichen Klärung bei, der Gerichtshof verweise etwa auf die Bedeutung von Verhandlungen zwischen beiden Seiten. Italien wolle in diesem Sinne weiterhin zusammen mit Deutschland alle Aspekte dieser schmerzlichen Angelegenheit aus dem Zweiten Weltkrieg angehen, so Terzi.

Griechenland sieht das Thema ebenfalls als noch nicht erledigt an. Das Urteil beziehe sich auf den Rechtsgrundsatz der Staatenimmunität für Deutschland und nicht auf die deutsche Verantwortung für die während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen, erklärte das griechische Außenministerium. Zudem habe das Gericht zu bilateralen Verhandlungen über Entschädigungszahlungen aufgerufen, hob das Ministerium hervor. Auch Griechenland war in den Prozess involviert, weil sich griechische Überlebende wegen Naziverbrechen an italienische Gerichte gewandt hatten.

Beschlagnahmung deutschen Eigentums nicht rechtens

Der UN-Gerichtshof unterband auch Pfändungen staatlicher deutscher Guthaben und Sachwerte in Italien. "Italien hat gegen seine Verpflichtung, die Immunität der Bundesrepublik Deutschland zu respektieren, verstoßen", heißt es im Urteil. Demnach hätte Italien Klagen von Privatpersonen gegen Deutschland vor italienischen Gerichten gar nicht erst zulassen dürfen. Verhandlungen über Entschädigungen würden allein zwischen Staaten geführt. Somit könne Deutschland nicht vor ausländischen Gerichten wegen Kriegsverbrechen während des Nationalsozialismus verklagt werden.

Die Staatenimmunität verhindert, dass Staaten als Rechtsnachfolger von Unrechtsregimen vor Gerichten anderer Länder belangt werden können. Ohne dieses Prinzip wäre es nach Überzeugung der meisten Völkerrechtler kaum möglich, nach Kriegen den Rechtsfrieden zwischen Staaten wiederherzustellen.

Auch die Beschlagnahmung deutschen Eigentums in Italien wie das Kulturzentrum Villa Vigoni verstoße gegen Völkerrecht, so der IGH. Italien müsse dafür sorgen, dass entsprechende Urteile nicht vollstreckbar seien. Deutschland hat auf Grundlage eines Abkommens von 1961 Reparationszahlungen von 40 Millionen Mark für Nazi-Verbrechen an Italien geleistet. Zusätzliche individuelle Entschädigungen lehnt die Bundesrepublik ab. Zu Recht, wie der Gerichtshof befand. Auch die Tatsache, dass einige italienische Opfer keine Kompensation auf Grundlage des Abkommens erhalten hätten, stehe dem nicht entgegen.

Staatenimmunität schlägt Menschenrechte

Dennoch erklärte das Gericht sein "Erstaunen" und "Bedauern" darüber, dass Deutschland den Militärinternierten eine Entschädigung verweigere. Er legte der Regierung in Berlin "weitere Verhandlungen" darüber nahe. So gingen etwa die 600.000 italienischen Militärinternierten aus der Zeit zwischen September 1943 und Mai 1945 bei den umfangreichen Entschädigungsleistungen der vergangenen Jahrzehnte weitgehend leer aus. Die deutsche Wehrmacht verweigerte den entwaffneten Soldaten des ehemaligen Verbündeten Italien den Status von Kriegsgefangenen und setzte sie als Zwangsarbeiter ein.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bedauerte das Urteil als "großen Rückschritt für den internationalen Menschenrechtsschutz". Der IGH habe die Staatenimmunität über den Menschenrechtsschutz gestellt.

Deutschland hatte sich 2008 zu der Klage entschlossen, um eine Klagewelle und Ansprüche in Millionenhöhe abzuwehren. Damals hatte ein Gericht in Rom neun Familien von Opfern eines 1944 verübten Massakers das Recht auf individuelle Entschädigungen zugesprochen. Dabei ging es um ein Verbrechen, bei dem Wehrmachtssoldaten der Division "Hermann Göring" in der Toskana-Ortschaft Civitella mehr als 200 Menschen ermordeten.

Bereits im Juli 2010 hatte der Gerichtshof einen Widerspruch Italiens gegen die deutsche Klage abgelehnt, Rom legte gegen die Ablehnung jedoch Rechtsmittel ein. In die Verhandlungen war auch Griechenland involviert, weil sich Nachkommen griechischer Opfer von SS-Massakern den Forderungen aus Italien angeschlossen hatten.

Quelle: ntv.de, dpa/AFP