Henkel führt die Euro-Revolte an "Dem Spuk ein Ende bereiten"

30.11.2012, 13:24 Uhr

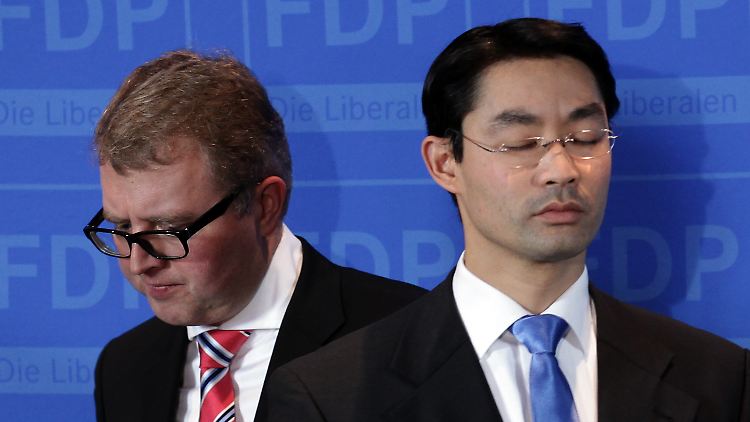

Mit Philipp Röslers FDP hat Hans-Olaf Henkel gebrochen.

(Foto: picture alliance / dpa)

Die Wahlalternative 2013 will die schwarz-gelbe Regierung das Fürchten lehren. Mit Attacken auf die Euro-Rettungspolitik will das Bündnis punkten. Helfen sollen Promis wie Hans-Olaf Henkel. Im n-tv.de Interview erklärt der Ex-BDI-Chef, wieso er vor allem von den Liberalen enttäuscht ist und skizziert seinen Weg aus der Krise.

n-tv.de: Sie haben den Gründungsaufruf für die Wahlalternative 2013 unterzeichnet. Warum?

Hans-Olaf Henkel: Ich bin schon seit rund zweieinhalb Jahren Kritiker der derzeitigen Euro-Rettungspolitik. Denn sie führt uns ökonomisch in die Sackgasse und stiftet politisch nur Unfrieden in Europa. Deshalb bemühe ich mich schon seit einiger Zeit, Mitstreiter im politischen Umfeld zu finden, die diesem Spuk endlich mal ein Ende bereiten.

Und da sind Sie auf die Wahlalternative 2013 beziehungsweise deren Verbündeten in der Parteienlandschaft, die Freien Wählern, gestoßen?

Henkel und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bei einer gemeinsamen Veranstaltung.

(Foto: picture alliance / dpa)

R ichtig. Ich darf vielleicht etwas unbescheiden hinzufügen, dass ich vor über einem Jahr mitgeholfen habe, die Freien Wähler auf einen eurokritischen Kurs zu bekommen. Immerhin haben wir jetzt eine Partei, die in einem Landtag vertreten ist, sich auch bundespolitisch engagieren will und endlich mal Alternativen zur Merkelschen Eurorettungspolitik aufzeigt. Durch die Wahlalternative gibt es jetzt die große Chance, den Freien Wählern hervorragende Seiteneinsteiger zu beschaffen. Und da sind fantastische Leute dabei, wie der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Lucke, der Publizist Konrad Adam oder der ehemalige FDP-Politiker Uwe Woltemath.

Werden Sie sich selbst auch als Kandidat ins Spiel bringen?

Nein, auf keinen Fall. Ich habe schon jahrelang immer mal wieder Angebote bekommen. Etwa von Henning Voscherau, dem damaligen SPD-Landesvater meiner Heimatstadt Hamburg, und natürlich habe ich auch oft mit FDP-Politikern darüber gesprochen. Ich habe immer abgelehnt.

Warum?

Alleine der Fraktionszwang ist etwas, das mit mir nicht zu machen ist. Das liegt mir nicht, ich kann nicht gegen meine eigenen Überzeugungen argumentieren. Und das müsste ich bei den Freien Wählern auch. Denn es gibt auch in deren Bundesprogramm Dinge, die mit mir gar nicht zu machen sind.

Früher konnte man Sie noch eher der FDP zurechnen. Wann kam der Punkt, ab dem Sie die den Kurs der Liberalen nicht mehr mittragen wollten?

Die FDP hat in ihrer Europapolitik zentrale liberale Positionen geräumt. Das war für mich ein Schock. Und dann hat mich auch getroffen, wie mit Leuten wie Frank Schäffler umgegangen wurde innerhalb der Fraktion. Das war ja furchtbar.

Was hat Sie da gestört?

Der wurde regelrecht marginalisiert. Die haben versucht, ihn mundtot zu machen. Das ist da auch nicht anders zugegangen als bei Wolfgang Bosbach, der vom Kanzleramtsminister mit der Bemerkung "Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen" beleidigt wurde. So geht man in der deutschen Politik mit Kritikern der Europolitik um. Deshalb ist es notwendig, dass wir im Bundestag auch einmal eine Partei haben, die den Bürgern klar macht, dass es Alternativen gibt und wie die aussehen.

Was sollte denn anders laufen?

Wir sollten endlich der Realität ins Auge sehen, dass eine One-Size-Fits-All-Währung für ein Gebiet wie die Eurozone ungeeignet ist. Da wird versucht, völlig unterschiedliche wirtschaftliche und finanzielle Kulturen dem Bedürfnis einer Währung anzupassen. Also: Griechenland muss wettbewerbsfähiger werden, Deutschland darf nicht so wettbewerbsfähig bleiben. Und das ist auch eine logische Politik, um den Euro zu halten. Ich bin aber der Meinung, man muss umgekehrt vorgehen und eine Währung so strukturieren, dass sie den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht.

"Abschreckendes Beispiel": Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (l.) bezieht für sein Land Transferzahlungen aus dem von Horst Seehofer regierten Bayern.

(Foto: picture alliance / dpa)

Aber in einem föderalen Land wie der Bundesrepublik oder den USA, die ja auch eine heterogene Mischung von Einzelstaaten umfassen, funktioniert ein gemeinsamer Währungsraum ja auch.

Naja, nicht ganz. Nehmen wir die USA. Es ist richtig, dass wir dort auch völlig unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse in den Staaten und eine einheitliche Währung haben. Aber es gibt zwei Unterschiede zu dem, was in der Eurozone passiert. Erstens ist der Arbeitsmarkt in den USA extrem flexibel. Alle sprechen Englisch und können sich entsprechend umorientieren. In der Eurozone ist das nicht der Fall. In der EU wird mit 23 unterschiedlichen Sprachen gesprochen. Und der zweite, noch wichtigere Unterschied ist: Niemand in den USA kommt auf die Idee, dass Texas dem verschuldeten Kalifornien helfen muss. In Europa passiert das, obwohl wir noch nicht einmal eine Nation sind.

Aber in Deutschland gibt es doch auch so etwas wie den Länderfinanzausgleich.

Da haben Sie völlig recht. Aber das ist für mich auch das abschreckende Beispiel für das, was jetzt angesteuert wird. Denn was heißt das eigentlich? Wenn Klaus Wowereit in Berlin kostenlose Kindergartenplätze verspricht, müssen das die Steuerzahler in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern bezahlen. Das ist ein System organisierter Verantwortungslosigkeit. Und aus dieser Falle kommt man gar nicht mehr raus. Wenn die Geberländer einen Systemwechsel wollen, dann blockieren die Nehmerländer das. Und genau das droht auch in der Eurozone. Wir werden dauernd überstimmt werden. Erste Ansätze davon sind ja schon bei der EZB zu sehen. Bundesbankpräsident Weidmann stimmt immer eisern dagegen, aber es hilft nichts, wenn Deutschland das gleiche Stimmengewicht hat wie Malta.

Sie sind lange Zeit als Euro-Verfechter aufgetreten, dann die Kehrtwende um 180 Grad. Gab es für Sie einen auslösenden Moment dafür?

Ich habe, als der Euro eingeführt wurde, nie gedacht, dass die Politik sämtliche, aber auch wirklich sämtliche Versprechungen brechen würde. Als BDI-Präsident war ich im Jahr 2000 vehement gegen die Aufnahme Griechenlands in den Euro-Verbund. Aber ich wurde niedergeschrien. Bundeskanzler Gerhard Schröder meinte, die Wiege der Demokratie müsse von Anfang an dabei sein. Und Finanzminister Hans Eichel hat seine Beamten, die ihn auf Probleme aufmerksam gemacht haben, mundtot gemacht. Dann kamen über 100 Verletzungen des Maastricht-Vertrages, unter anderem auch durch Deutschland und Frankreich. Und endgültig habe ich meine Geduld im Mai 2010 verloren, als Frau Merkel auf französischen Druck hin die Brandmauer zwischen dem deutschen Steuerzahler und ausgabefreudigen Politikern im Süden eingerissen hat, die sogenannte No-Bail-Out-Klausel.

Sie schlagen zur Lösung der Probleme einen Nord-Euro für Deutschland, die Niederlande, Finnland und Österreich vor. Alle übrigen Staaten sollten demnach den heutigen Euro behalten. Was bringt das?

Für die Südländer wäre der Vorteil, dass der Euro abgewertet werden würde. Damit hätten sie endlich wieder eine Chance, wettbewerbsfähig zu werden. Ohne Abwertungen wird das nicht gelingen. In den vergangenen 100 Jahren hat es über 50 Umschuldungen gegeben von Staaten - die letzten großen waren Argentinien und Russland. Und nie ist das ohne eine gleichzeitige Abwertung vonstattengegangen. Der Nord-Euro würde aufgewertet werden. Und auch das wäre gut. Deutschland hat die 17 Aufwertungen der D-Mark-Zeit hervorragend überstanden. Der ständige Aufwertungsdruck war sogar eines der Erfolgsgeheimnisse der deutschen Wirtschaft. Wir mussten effizienter, produktiver und kreativer sein als die anderen Länder.

Kann nicht schon alleine die Diskussion darüber eine Spaltung der Eurozone eine so große Verunsicherung auslösen, dass es zu einem "bank run" kommt?

Das höre ich immer wieder. Das ist die typische Reaktion in unserem Land. In ausnahmslos allen anderen Euroländern kann man über Alternativen zur derzeitigen Politik unverkrampft diskutieren, ohne als Anti-Europäer beschimpft zu werden. Was den "bank run" betrifft: Der wäre nur bei einem Ausschluss Griechenlands aus der Eurozone zu befürchten. Gerade deshalb kommen wir ja von der anderen Seite. Der Euro muss da bleiben, wo er ist. Und die vier Länder im Norden sollten austreten und eine eigene Währung begründen.

Mit Hans-Olaf Henkel sprach Johannes Graf

Quelle: ntv.de