Die Verwandlung des Christian W. Der Präsident ist angekommen

30.12.2010, 08:34 Uhr

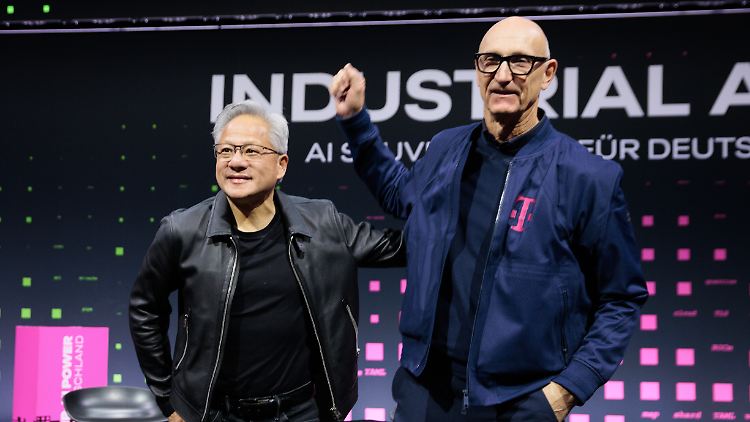

3. Oktober: Wulff hält die Rede zum Tag der Deutschen Einheit.

(Foto: picture alliance / dpa)

Er galt als langweilig und unbeholfen. Christian Wulff stolperte als vermeintliche Fehlbesetzung ins Amt des Bundespräsidenten. Doch am Ende des Jahres hat er alle überrascht. Der Parteipolitiker hat sich emanzipiert und Akzente gesetzt. Die Geschichte einer Wandlung.

Dass es nur einiger weniger Worte bedarf, um eine große Wirkung zu erzielen, bewies Christian Wulff am 3. Oktober. Deutschland feierte den zwanzigsten Jahrestag seiner Wiedervereinigung, und der noch ziemlich frische Bundespräsident hielt die Rede zur Einheitsfeier in Bremen. Ein wichtiger Anlass zwar, im politischen Kalender aber eher ein Pflichttermin. Das Staatsoberhaupt erinnert an das Wunder der Einheit, den Mut der Ostdeutschen und sagt im besten Fall ein paar schöne Worte, an denen sich die Menschen wärmen können. Nichts, was nach Aufregung klingt. Schon gar nicht bei einem Redner wie Wulff, der selbst einräumt, rhetorisch kein begabter Mensch zu sein.

So begann seine Rede denn auch: "Wir feiern heute, was wir vor 20 Jahren erreicht haben: Einigkeit und Recht und Freiheit für unser deutsches Vaterland." Nett und würdig, aber ein bisschen farblos - die üblichen Phrasen eben. "Aus zwei Staaten wurde einer. Das war nicht ohne Probleme. Aber es gab ungeheuer viel Solidarität", sagte der Bundespräsident. Mit gleichbleibender, fast stoischer Selbstverständlichkeit fuhr Wulff fort und rief sich zum Präsidenten auch der Muslime aus, überhaupt "aller Menschen, die hier in Deutschland leben". Und setzte noch einen drauf: "Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland." Mit einem Satz stellte sich Wulff der aufschäumenden Debatte über Integration und Muslime in Deutschland entgegen und gab den Anti-Sarrazin: Wo andere die Ausgrenzung suchten, setzte er auf Zusammenhalt.

Eine große Wirkung konnten diese Worte nur erzielen, weil sie auf den richtigen Boden trafen. Thilo Sarrazins Buch hatte seit mehr als einem Monat eine Welle der Islamfeindlichkeit in Deutschland losgetreten und vor allem Unionspolitiker gerieten in Versuchung, mit holzschnittartigen Zuspitzungen und deftiger Wortwahl auf dieser Welle zu reiten. Dass mit dem Bundespräsidenten ein Mann aus den eigenen Reihen dagegenhielt, rief Unmut in CDU und CSU hervor. Wulff wurde kritisiert und angegriffen. Erst dadurch bekam seine Rede wirkliches Gewicht. Und wie reagierte Wulff? Er fuhr in die Türkei und hielt seine Rede gleich noch einmal - nur unter anderen Vorzeichen: Was für Muslime in Deutschland gelte müsse auch für Christen in der Türkei selbstverständlich sein. Dieses Mal spendeten ihm die Konservativen besonders lauten Applaus. Und auch die Opposition war beeindruckt von Wulff, dem Brückenbauer. Grünen-Fraktionschefin Renate Künast schlug ihn gar für den Karlspreis vor. Mit seiner unbequemen Position in der Integrationsdebatte hatte Wulff erfolgreich das Image des Parteipolitikers abgestreift. Der Bundespräsident war in seinem Amt angekommen.

Mit Malus gestartet

Viele hatten bezweifelt, dass er diesen Punkt erreichen würde. Wulff war schon mit einem Malus in sein Amt gestartet, bevor er überhaupt gewählt war. Wie grau und uninteressant wirkte der niedersächsische Ministerpräsident im Vergleich zu seinem Herausforderer Joachim Gauck. Wulff war der Kandidat der Parteien, Gauck galt als Kandidat der Bürger, des Volkes. Gauck habe ein Leben, Wulff eine politische Laufbahn, ätzte SPD-Chef Sigmar Gabriel. Der "Spiegel" beschrieb Wulff als "Systemmenschen", die "Zeit" kommentierte: Das Interessanteste an Wulff scheine, dass er sich mit zwei F schreibe. Schlimmer geht's kaum noch. Wulff habe sich "in keiner der großen politischen Debatten der vergangenen Jahre hervorgetan", schrieb das "Handelsblatt". Rhetorisch unbegabt, blass, ein wenig langweilig, Parteipolitiker - und so einer sollte jetzt Bundespräsident werden?

Lange Gesichter in der Bundesversammlung: Gestartet ist Wulff als Präsident von Merkels Gnaden.

(Foto: picture alliance / dpa)

Doch Wulff wurde, wenn auch erst im dritten Wahlgang. "Ich werde mich sehr bemühen, auch Ihren Erwartungen gerecht zu werden", wandte er sich nach seiner Wahl an seine Gegner. Und die schlimmsten dieser Erwartungen schienen sich zu erfüllen. Wulff stolperte in sein Amt. Vier Wochen vor seiner Wahl war er höchstpersönlich an den Flughafen von Hannover geeilt, um Eurovision-Siegerin Lena zu empfangen. Dann machte der Bundespräsident Urlaub auf einem exklusiven Anwesen des AWD-Gründers Carsten Maschmeyer. Verboten war das nicht, aber ein Geschmäckle hatte es doch. Zudem weckte es Erinnerungen an die Flugaffäre aus Zeiten des niedersächsischen Ministerpräsidenten, als Wulffs Familie ein kostenloses Upgrade bei Air Berlin bekam. Doch Wulff irrte unbeirrt weiter, verlieh der Fußball-Nationalmannschaft das Bundesverdienstkreuz und empfahl der Bundesbank den Rausschmiss von Thilo Sarrazin, über den er selbst später noch entscheiden musste. Auf ein klares Wort in der Sarrazin-Debatte musste das Land bis zum 3. Oktober warten. Ein klassischer Fehlstart, meinten Opposition und Medien. Wulff kann es nicht, lautete das Urteil. Zu hölzern, nicht inspirierend.

Doch dann kam besagte Rede zum Tag der Einheit, die Reise in die Türkei, ein hoch gelobter Besuch in Israel mit seiner Tochter und schließlich die Weihnachtsansprache, die er als erstes Staatsoberhaupt im Kreis von engagierten Menschen und nicht vor einem toten Bücherregal hielt. Wieder ging es um den Zusammenhalt der Gesellschaft, Engagement und Solidarität. Der Bundespräsident hat sein Thema gefunden und sich damit Respekt bei Bürgern und Parteien verschafft. Umfragen zufolge sind fast 60 Prozent mit seiner Amtsführung zufrieden, nicht einmal 20 Prozent finden ihn schlecht oder sind von ihm enttäuscht.

Auf gutem Weg

Wulff ist in sein Amt gewachsen. Er hat das geschafft, woran Guido Westerwelle seit Jahren scheitert: den Parteipolitiker hinter sich zu lassen und ganz auf den Staatsmann zu setzen. Seine Zurückhaltung ermöglicht es ihm, auch mit kleinen Gesten eine Wirkung zu entfalten. Ihm das als Inszenierung vorzuwerfen, wäre falsch. Dem Präsidenten bleibt nur die Inszenierung, das Wort, die Geste, ein Symbol. Allein daraus speist sich seine politische Macht.

Dass Wulff am Ende des Jahres nun auf so viel Zustimmung stößt, hängt natürlich auch mit den niedrigen Erwartungen zusammen. Dennoch ist er auf einem guten Weg, wie sein ehemaliger Konkurrent Gauck richtig bemerkt hat.

Die Frage nun ist, ob er auf diesem Weg bleiben wird. Seine Worte zum Islam stehen bislang noch ziemlich einsam im Raum, sie drohen zu verhallen. Was ist seine Linie? Bleibt er dem Thema treu? Behutsam, aber konsequent, könnte die Linie lauten, die zu ihm passt. Ob aus Wulff wirklich ein unabhängiges Staatsoberhaupt ohne Rücksicht auf Parteipolitik geworden ist, muss er noch beweisen. Das Potenzial hat er.

Quelle: ntv.de