100 Jahre Vertrag von VersaillesDer Tag der Abrechnung der Alliierten

Vor 100 Jahren schafft der Versailler Vertrag eine neue Weltordnung, um nach dem Ersten Weltkrieg den Frieden zu sichern. Doch der Vertrag läutet nur die Pause zwischen den beiden großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts ein.

Den Kriegsverlierern sollte dieser Anblick nicht erspart werden. Als am 28. Juni 1919 die deutsche Delegation in den Spiegelsaal von Versailles tritt, stehen fünf französische Soldaten in den Fensternischen. Ihre von Narben versehrten Gesichter, so will es Premierminister Georges Clemenceau, sollen den Herren aus Berlin das Ausmaß des Leidens vor Augen führen, das Deutschland von 1914 bis 1918 über Frankreich gebracht hat.

Im Angesicht der "zerhauenen Visagen", der "gueules cassées", wie sie im französischen Volksmund heißen, wird vor 100 Jahren das Ende des Ersten Weltkriegs besiegelt. Vertreter aus 32 Staaten sind Anfang 1919 für die Verhandlungen nach Paris gekommen. In der französischen Hauptstadt geht es aber nicht nur um Deutschland. Mit dem Krieg ist das gesamte Staatensystem ins Rutschen geraten.

Überall gärt es: Auf dem Balkan, im Osmanischen Reich und in China. Unter den Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien wachsen die Unabhängigkeitsbestrebungen. Mit dem Zerfall des Habsburger Reichs muss Europas politische Landkarte neu gezeichnet werden. Die USA avancieren zur neuen Supermacht.

So erwartet die Siegermächte in Paris eine gewaltige Aufgabe: Ein globaler Krieg muss in eine globale Friedensordnung überführt werden, wie der Marburger Historiker Eckart Conze sagt. In seinem Buch "Die große Illusion" hat er die Bemühungen der Friedensstifter von Paris nachgezeichnet. Das Fazit: Die Aufgabe ist schier unlösbar. Eine Blaupause für eine solche Mammutkonferenz, die sich über ein Jahr hinziehen sollte, gibt es nicht. Beim Wiener Kongress 1815 hatten Fürsten und Minister die Welt nach Napoleon noch hinter verschlossenen Türen untereinander aufgeteilt.

Frankreich inszeniert Unterzeichnung als Revanche

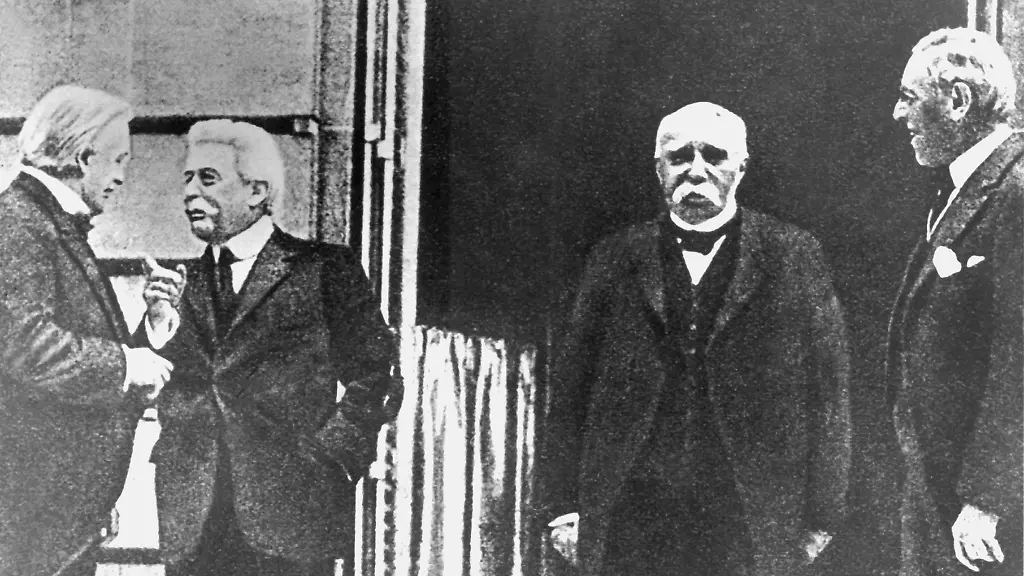

Im Zeitalter weltweiter medialer Berichterstattung geht das nicht mehr. Beim Gipfeltreffen von Paris sind hunderte Journalisten vor Ort, Zeitungen bringen Sonderausgaben, die Staatschefs werden auf den Straßen gefeiert. US-Präsident Woodrow Wilson gilt als Hoffnungsträger. Als er für die Verhandlungen in Brest von Bord geht, wird ihm ein rauschender Empfang zuteil.

Der demokratische Politiker und bekennende Christ muss aber genauso vor dem Kongress in Washington Rechenschaft ablegen wie der britische Premier David Lloyd George vor dem Parlament in London. Auch Frankreichs Premier Clemenceau steht unter Beobachtung. Die Erwartungen an ihn sind groß. Ein Vertrag mit Deutschland muss die immensen Opfer widerspiegeln, die Frankreich im Krieg mit 1,4 Millionen Toten erbracht hat.

Auch deswegen inszeniert der frühere Journalist die Unterzeichnung in Versailles als Tag der Revanche. Dort, wo am 18. Januar 1871 Wilhelm I. das Kaiserreich ausgerufen und damit Frankreich gedemütigt hat, sollen die Deutschen nun selber die Schmach der Niederlage spüren. Der Schock in der Delegation von Außenminister Hermann Müller von der SPD und dem bisherigen Kolonialminister Johannes Bell von der katholischen Zentrumspartei dürfte sich in Grenzen gehalten haben. Bereits seit dem 7. Mai weiß man in Berlin, was auf das Land zukommt. Mit Bekanntwerden des Vertragsentwurfs werden die Deutschen aus dem "Traumland der Waffenstillstandsperiode" geholt, schreibt der Theologe Ernst Troeltsch damals rückblickend.

132 Milliarden Mark an Reparationen

Dabei hatte nach der Waffenruhe vom 11. November 1918 das Deutsche Reich noch auf Verständigung gehofft. Man glaubt sich noch in einer Position der Stärke. Der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert ruft den heimkehrenden Soldaten zu, sie seien "im Feld unbesiegt" geblieben. Eine Verantwortung für den Krieg will niemand übernehmen. "In Berlin setzte man auf die Formel, der Krieg sei 1914 durch 'Systemversagen' der europäischen Politik ausgelöst worden", sagt Conze. Als Hoffnungsträger gilt der Mann aus dem Weißen Haus. In seinem 14-Punkte-Plan proklamiert Wilson das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Er strebt einen Völkerbund an und ein globales Friedenssystem. Auch die Deutschen wollen dabei sein. Dabei erliegen sie aber einem Trugschluss.

Gebietsverluste, Reparationszahlungen, militärische Beschränkungen - der Friedensschluss fällt drakonisch aus. Weder Panzer noch eine Luftwaffe darf Deutschland besitzen, das Heer nicht mehr als 100.000 Soldaten unter Waffen haben. Westpreußen und das Oberschlesische Kohlerevier fallen an Polen, Elsass-Lothringen zurück an Frankreich genauso wie die Kolonie Neukamerun in Zentralafrika. Das Pachtgebiet Kiautschou in China wird unter japanisches Mandat gestellt. Das Hultschiner Ländchen im Südosten kommt zur Tschechoslowakei, das Memelgebiet unter die Kontrolle der Alliierten. Danzig wird dem Völkerbund unterstellt und dem polnischen Zollsystem eingegliedert.

Nach einer Reihe internationaler Konferenzen wird dem Deutschen Reich im Mai 1921 in London ein Gesamtbetrag der Reparationen in Höhe von 132 Milliarden Mark auferlegt. Grundlage dafür ist der "Kriegsschuldartikel" 231. Deutschland und seine Verbündeten, heißt es dort, erkennen an, dass sie "für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind", die die Alliierten erlitten haben.

Völkerbund scheitert

Nicht nur in Deutschland reagiert man mit Entsetzen. Für den späteren US-Präsidenten Herbert Hoover ist der Vertrag "von Hass und Rache" geleitet. Der Ökonom und britische Delegationsberater John Maynard Keynes fordert Hilfen für Deutschland statt Milliardenzahlungen. Dabei wollen einige in Frankreich noch mehr Härte. Marschall Ferdinand Foch spricht sich für eine Auflösung des Reichs und eine Angliederung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich aus. Sonst werde sich der Frieden nur als "zwanzigjähriger Waffenstillstand" erweisen. Viele befürchteten, dass der Vertrag die Mittelmacht Deutschland nicht bändigen wird.

Tatsächlich liefert "Versailles" den Republikfeinden Munition gegen die Demokratie. Freikorps und Militärs, die alten Eliten aber auch Linke laufen Sturm gegen das "Friedensdiktat" und die "Fesseln von Versailles". Die These jedoch, dass die "unbewältigte Niederlage", wie sie der Historiker Gerd Krumeich nannte, Hitlers Weg an die Macht bahnte, wird heute als Mythos hinterfragt. Der Vertrag sei nicht die Ursache für Hass auf die Republik gewesen, sagt Conze. Er habe allerdings den antirepublikanischen Kräften Nahrung geliefert.

Die Reparationen werden durch Hilfspläne gekürzt und gestreckt, bis schließlich die Weltwirtschaftskrise und die Inflation den Betrag auf null reduzieren. Im erbitterten innenpolitischen Kampf der 20er- und 30er-Jahre haben solche Erkenntnisse in Deutschland kaum eine Chance. Auch die USA treten den internationalen Rückzug an. Der Kongress lehnt eine Vertragsratifizierung ab, der Völkerbund scheitert.

Für den Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs, die Bundesrepublik Deutschland, wirkt der Versailler Vertrag noch bis ins neue Jahrtausend nach. Erst im Oktober 2010 begleicht Berlin die letzte Reparationsrate und beendet das letzte Kapitel des Ersten Weltkriegs.