Übergroße Koalition gnädig "Die Opposition ist unverzichtbar"

03.04.2014, 07:25 Uhr

(Foto: REUTERS)

Linke und Grüne haben im Bundestag so wenige Stimmen, dass sie eigentlich noch nicht einmal eine Sitzung einberufen dürfen. Union und SPD gestehen ihnen dieses und andere Rechte aber zu. Im Interview mit erklärt Jura-Professor Martin Morlok die Entscheidung und sagt, warum nicht alles immer per Gesetz geregelt werden muss.

n-tv.de: Die Koalition könnte mit ihrer großen Mehrheit durchregieren – stattdessen macht sie Zugeständnisse an die Mini-Opposition. Überrascht Sie das?

Martin Morlok: Nein, letztlich überrascht mich das nicht. Wir haben doch eine einigermaßen vernünftige politische Kultur in Deutschland. Demokratie funktioniert nur, wenn man auf Minderheiten Rücksicht nimmt. Das hat sich bei uns einigermaßen etabliert. "The winner takes it all" ist nicht unbedingt das Motto der deutschen Demokratie, und damit fahren wir nicht schlecht. Wer heute in der Mehrheit ist, weiß, dass er schon morgen in der Minderheit sein kann.

In Zukunft sollen laut Geschäftsordnung des Bundestags 120 Stimmen ausreichen, um Untersuchungsausschüsse einzusetzen und Sondersitzungen einzuberufen. Das ist aber nur bis zur nächsten Wahl so. Sollten solche Regeln nicht im Gesetz stehen und dauerhaft gelten?

Das wäre eine gute Alternative gewesen. Wie Enquete-Kommissionen eingesetzt werden, lässt sich leicht in der Geschäftsordnung regeln. Die jetzige Verbesserung des Minderheitenschutzes sollte jedoch besser im Grundgesetz stehen. Dann hätte man das Problem für alle Zeiten gelöst. Wer weiß, ob so eine Einigung, wie es sie nun gibt, in Zukunft wieder möglich sein wird. Es ist ja zum Beispiel denkbar, dass die Opposition dann viel zerstrittener ist, als es Linke und Grüne jetzt sind.

Aber jetzt ist die wirksame Kontrolle der Regierung durch die Opposition im Bundestag erst einmal gut geregelt?

Ja. Es ist sehr gut, dass es diese Änderungen gibt. Es wurde außerdem geregelt, dass man sie nicht so einfach wieder verändern kann. Normalerweise können zwei Drittel der Abgeordneten ad hoc von der Geschäftsordnung abweichen - die Stimmen der Großen Koalition hätten ausgereicht. Wenn es brenzlig wird, verliert man ja schnell seine guten Vorsätze. Die Selbstbeschränkung ist also gut.

In einem Punkt sind CDU/CSU und SPD hart geblieben: Das Quorum für eine Normenkontrollklage wird nicht gesenkt. Linke und Grüne haben damit nicht genug Stimmen, ein Gesetz vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen.

Das ist ein gravierender Punkt. Die Regierung muss auf unterschiedliche Arten kontrolliert werden: zum einen politisch durch den Bundestag, zum anderen aber auch rechtlich. Die Opposition kann in dieser Legislaturperiode nicht prüfen lassen, ob ein Gesetz der Verfassung entspricht. Das ist kein schöner Zustand.

In Karlsruhe können doch auch Privatpersonen klagen. Wo ist das Problem?

Der Bürger kann das Verfassungsgericht anrufen, wenn er in seinen Grundrechten verletzt wird. Das bleibt auch weiterhin so. Wenn eine Partei oder eine Fraktion um ihre spezifischen Rechte gebracht wird, kann sie auch weiterhin klagen. Es geht jetzt um Gesetze, die zwar die Bürger nicht direkt beeinträchtigen, aus staatsorganisatorischen Gründen aber der Verfassung widersprechen. Da kommt man im Moment nicht ran.

Solche Normenkontrollklagen können nicht nur von einem Viertel der Bundestagsabgeordneten, sondern auch von einer Landesregierung eingereicht werden.

Das stimmt, aber an allen Landesregierungen sind Union oder SPD beteiligt. Auch in Baden-Württemberg, wo die Grünen den Ministerpräsidenten stellen, wird im Koalitionsvertrag stehen, dass man für eine Klage die gesamte Regierung braucht - also auch die SPD-Minister.

Wie häufig kommen solche Klagen bislang vor?

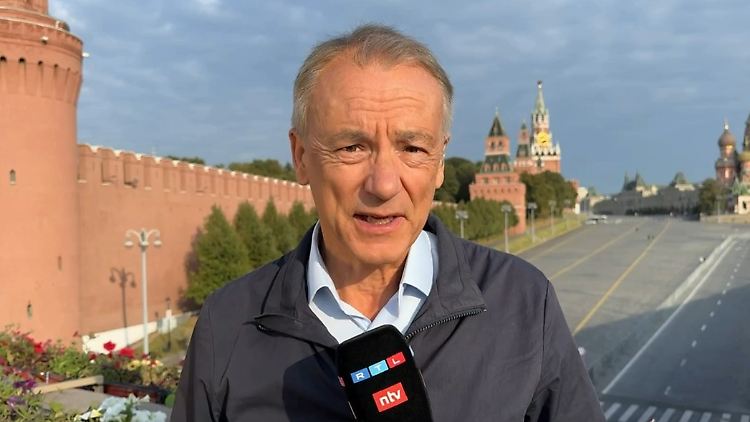

Martin Morlok ist Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Wahrscheinlich schon etwa mindestens einmal pro Legislaturperiode. In der Geschichte der Bundesrepublik spielten Normenkontrollklagen durchaus eine Rolle. Das letzte Beispiel war die Klage wegen des ZDF-Rundfunkstaatsvertrags, in diesem Fall hatten Hamburg und Rheinland-Pfalz geklagt.

Die Linke betont Urteile des Verfassungsgerichts, wonach die Opposition eine "herausgehobene" Stellung in der Demokratie habe. Die SPD sagt, dass im Grundgesetz von einer Opposition gar nicht die Rede ist.

Beides ist natürlich richtig. Die Opposition ist unverzichtbar, obwohl sie nicht im Grundgesetz erwähnt wird. In den Verfassungen der Bundesländer gibt es Oppositions-Klauseln, aber die sind eher symbolisch. Sie lösen keine praktischen Fragen des Alltags. Wenn eine Regierung von einer Partei nur geduldet wird, ist auch oft gar nicht so genau klar, wer alles zur Opposition gehört. Von Koalitionsverträgen steht ja nichts im Gesetz.

Die Grünen meinen, dass das Prinzip von Rede und Gegenrede gewahrt werden muss, damit die Koalition kein Selbstgespräch führt. Das haben sich die Parteien aber nur auf sehr geringe Änderungen geeinigt.

Das ist ja durch den Bundestagspräsidenten zuletzt ganz gut geregelt worden, indem er den kleinen Fraktionen mehr Redezeit gegeben hat. Ansonsten würde es langweilig werden.

Schon merkwürdig, dass so etwas nicht abschließend gesetzlich geregelt wird, oder?

Es gibt formale und informale Möglichkeiten, so etwas zu regeln. Das rechtliche Regelwerk bildet nur den harten Kern und ist von Parlamentsbräuchen umgeben, die der Kultur des Parlaments entsprechen. Man muss nicht alles in eine Rechtsform gießen. Es muss Platz sein für neue Entwicklungen.

Eine interessante Aussage. Immerhin sind Sie Jurist.

Wir Juristen trauen uns, das zu sagen. Nicht-Juristen sind oft viel rigider und buchstabengläubiger.

Mit Martin Morlok sprach Christoph Herwartz

Quelle: ntv.de