Mordserie und Neonazis Ein Puzzle setzt sich zusammen

13.11.2011, 17:10 Uhr

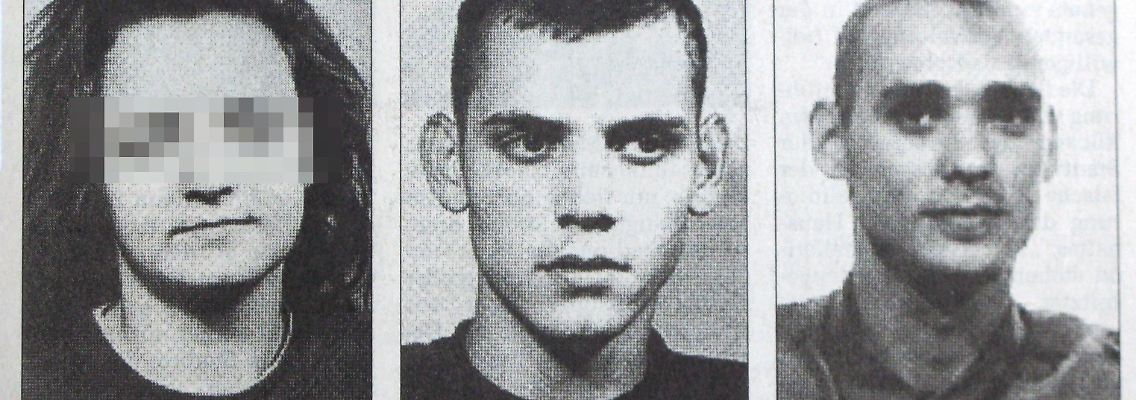

Rechtsextreme in Jena.

(Foto: dpa)

Rechtsterroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" touren jahrelang unerkannt durch Deutschland. Sie töten offenbar gezielt Ausländer und eine Polizistin, rauben Banken aus. Was niemand für möglich gehalten hat, scheint erschreckende Realität. Für die Sicherheitsbehörden, vor allem den Verfassungsschutz, könnte der Fall zum Alptraum werden. Denn es gibt Hinweise auf Pannen und Ungereimtheiten.

Wie ist der Ermittlungsstand?

Die toten Uwe B. und Uwe M. sowie die festgenommene Beate Z. sollen Mitglieder der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" gewesen sein. Zwischen 2000 und 2006 sollen sie acht türkische und einen griechischen Kleinunternehmer erschossen haben. Die Tatwaffe aus den sogenannten Döner-Morden finden die Ermittler in ihrem Haus im sächsischen Zwickau. Dieses Haus soll Beate Z. am 4. November angezündet haben, um Beweise zu vernichten. In einem Wohnmobil im thüringischen Eisenach fanden die Ermittler am selben Tag die Leichen der beiden Männer. Sie sollen sich dort nach einem Banküberfall selbst getötet haben. In dem Wohnmobil stellten die Beamten auch die Dienstpistole einer Heilbronner Kollegin sicher, mit der diese 2007 erschossen wurde. Am Sonntag verhafteten Fahnder einen mutmaßlichen Komplizen des Trios bei Hannover. Der 37-Jährige soll laut Bundesanwaltschaft seit den 90er Jahren in Kontakt mit der Jenaer Zelle stehen und dieser immer wieder geholfen haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt, ob er auch unmittelbar an den Morden beteiligt war.

Gehen die Taten auf eine rechtsextreme Einstellung zurück?

Offensichtlich ja. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass alle vier Verdächtigen einer Terrorgruppe namens "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) angehören. Das Trio hatte bereits in den 90er Jahren in Jena Kontakt zum rechtsextremen "Thüringer Heimatschutz", verschwand dann aber spurlos. Auf DVDs, die in dem Zwickauer Haus gefunden wurden, bekannten sich die Männer nach Informationen des "Spiegel" zu den Morden. Im Video erklären sie demnach auch, ihre Gruppe sei ein "Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz Taten statt Worte".

Warum sollten sich Uwe B. und Uwe M. erschießen?

Das bleibt ein Rätsel. Nach Informationen des "Spiegel" war ein Banküberfall der beiden Männer kurz vor ihrem Tod missglückt. Demnach hatte ein Streifenwagen das Wohnmobil der Flüchtigen in einem Vorort von Eisenach entdeckt, in dem sie sich versteckten, und Verstärkung angefordert. Vermutlich hörten die Männer den Polizeifunk ab und sahen keinen anderen Ausweg als den Selbstmord. Es wurde aber auch über Spannungen innerhalb der Gruppe spekuliert.

Kommt die Zelle für weitere Gewalttaten infrage?

In dem Bekennervideo sollen sich die beiden Männer auch für einen Nagelbombenanschlag in einer überwiegend von türkischen Einwanderern bewohnten Straße in Köln 2004 verantwortlich erklärt haben. Die Behörden sind darum in etlichen ungeklärten Fällen in ganz Deutschland erneut aktiv geworden. Weil das Trio schon vor seinem Abtauchen 1998 als Bombenbauer aufgefallen war, untersuchen Ermittler etwa auch Sprengstoffanschläge in Berlin, Düsseldorf und Saarbrücken.

Ist das eine neue Dimension von Rechtsterrorismus?

Vergleichbare Fälle hat es in Deutschland bisher noch nicht gegeben. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) spricht von einer "neuen Form des rechtsextremistischen Terrorismus". Manche Politiker vergleichen die Aktionen der mutmaßlichen Serientäter mit dem Terror der Roten Armee Fraktion (RAF), etwa Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU).

Wie organisieren sich rechtsextreme Terroristen?

Nach Einschätzung des Berliner Rechtsextremismus-Experten Bernd Wagner gibt es in Deutschland vor allem kleinere Gruppen, "die daran arbeiten, terrorismusfähig zu werden" und sich zu Netzwerken zusammenschließen. Diese Zellen von zwei bis vier Personen agierten isoliert im Untergrund und versuchten häufig, sich Waffen und Sprengmittel zu beschaffen und einen Partisanenkampf gegen Demokratie und Ausländer zu führen. Auch der Verfassungsschutz warnt in seinem jüngsten Bericht vor steigender Gewaltbereitschaft von Rechts- und Linksextremisten.

Armbrust, Wurfanker, Messer, Säbel, Luftdruckgewehr - diese Waffen wurden bereits 1998 in Jena beschlagnahmt. Seit diesem Zeitpunkt musste das Trio der Neonazi-Szene zugerechnet werden.

(Foto: dpa)

Welche Rolle spielte der Verfassungsschutz in dem Fall?

Das muss noch geklärt werden. Klar ist, dass das Neonazi-Trio in Jena schon in den 90er Jahren unter Beobachtung stand. Aus Berliner Sicherheitskreisen ist die Vermutung zu hören, dass die später untergetauchte Gruppe vom Verfassungsschutz eine neue Identität erhielt und dann als Informant in der rechten Szene geführt wurde. Nahrung bekommt das Gerücht durch einen "Bild"-Bericht, wonach im Haus der Gruppe "legale illegale Papiere" gefunden wurden. Üblicherweise hätten diese nur Personen, die eng mit dem Nachrichtendienst zusammenarbeiten.

Welche Konsequenzen müssen Politik und Behörden ziehen?

Politiker werfen vor allem dem Verfassungsschutz vor, versagt zu haben. Der Vorsitzende des für die Nachrichtendienste zuständigen Kontrollgremiums des Bundestages, Thomas Oppermann (SPD), will eine Sondersitzung einberufen. Darin soll geklärt werden, was die Behörden wussten und wie solche Straftaten in Zukunft verhindert werden können. Aus Niedersachsen kommt die Forderung, den Kampf gegen Rechts neu zu organisieren - etwa mit einem neuen Terrorabwehrzentrum für den Rechts- und Linksextremismus. Politiker fordern mehr Durchsuchungen in der rechtsextremen Szene. Der Zentralrat der Juden macht sich für ein rasches NPD-Verbot stark.

Wie stark ist die rechte Szene in Deutschland?

Der Verfassungsschutz geht in seinem aktuellen Bericht, der sich auf das Jahr 2010 bezieht, von 25.000 Rechtsextremisten aus. Im Vergleich zu 2009 sank ihre Zahl damit um 1600. Als gewaltbereit werden rund 9500 davon eingeschätzt - 500 mehr als im Jahr 2009. Die Sicherheitsbehörden zählten im Vorjahr mehr als 15 900 Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund, rund 1200 weniger als 2009. Knapp fünf Prozent waren Gewalttaten. Bei den meisten übrigen Fällen handelte es sich um Propagandadelikte oder Volksverhetzung. Die NPD, die am Sonntag Holger Apfel zum neuen Vorsitzenden wählte, ist trotz rückläufiger Zahlen weiterhin die mitgliederstärkste rechtsextreme Partei.

Quelle: ntv.de, Julian Mieth und Stefan Kruse, dpa