Pisa-Studie wirft Fragen auf Erfolg im Chaos der Reformen

03.12.2013, 16:03 Uhr

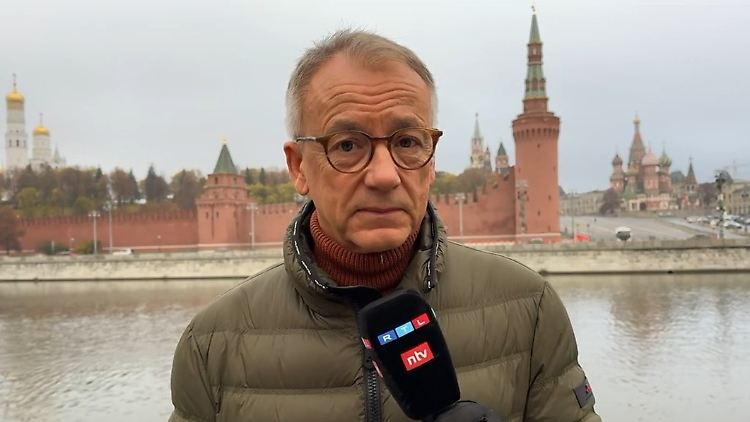

Barbara Ischinger, Stephan Dorgerloh, Johanna Wanka und Manfred Prenzel (v.l.).

(Foto: dpa)

Zwölf Jahre nach dem "Pisa-Schock" ist Deutschland zwar noch nicht in den Top Ten der internationalen Bildungshitparade angelangt. Doch die Bundesrepublik hat sich klar verbessert. Es gibt nur einen Haken.

"In Zusammenhang mit Pisa wird in Deutschland gern das Wort 'Schock' gebraucht", sagt OECD-Bildungsdirektorin Barbara Ischinger gleich zu Beginn der Pressekonferenz. Es sei jedoch an der Zeit, diesen Begriff durch einen passenderen zu ersetzen. Durch "Pisa-Fortschritt" zum Beispiel. Denn Ischinger hat gute Nachrichten: Sie stellt die Ergebnisse der fünften Pisa-Studie vor, in der Deutschland erneut in allen Bereichen aufgeholt hat.

Die neue Studie, die in 65 Staaten und Regionen durchgeführt wurde, bringe für Deutschland "keine Revolution", sagt sie. "Nein, für die Top Ten hat es leider auch dieses Mal noch nicht gereicht." Aber es sei doch sehr erfreulich, dass die deutschen Schüler ihre Leistungen in allen drei Bereichen verbessert hätten: in der Mathematik, die beim aktuellen Test den Schwerpunkt bildete, in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften.

Ischingers Botschaft lautet: Deutschland hat sich zwar nur langsam, aber immerhin kontinuierlich nach oben gearbeitet. Dieser Befund wird von der Politik nur allzu gern aufgegriffen. Es sei "ein guter Tag für die Bildungsrepublik", freut sich der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Kultusminister Stephan Dorgerloh. "Bildungspolitik braucht einen langen Atem", betont der SPD-Politiker. "Wir sind auf dem richtigen Weg, die Maßnahmen greifen."

Lob für Schüler und Forscher

Tatsächlich gibt es gute Nachrichten: Die Schwächsten sind besser und weniger geworden, die in Deutschland besonders krasse Benachteiligung von Schülern aus bildungsfernen Familien hat nachgelassen. Es gibt diese Ungleichheit noch immer, doch sie liegt jetzt im Durchschnitt der OECD-Länder. "Kopfzerbrechen" sollte den Deutschen auch das geringe Vertrauen von Mädchen in ihre mathematischen Fähigkeiten bereiten, findet Ischinger. Mit Blick auf Mathe seien Mädchen "ungenutztes Potenzial".

Sowohl Dorgerloh als auch Bundesbildungsministerin Johanna Wanka danken Lehrern und Schülern für den Pisa-Erfolg. Ausdrückliches Lob haben sie aber auch für die empirische Bildungsforschung, die nach Pisa einen dramatischen Aufstieg erlebt hat, zuletzt jedoch immer heftiger attackiert worden war. Der Mathematik-Didaktiker Wolfram Meyerhöfer kritisierte etwa, "dass nur noch als Bildung gilt, was standardisiert testbar ist".

Seit dem "Pisa-Schock" im Dezember 2001 schwappte eine beispiellose Reformwelle durch die deutschen Schulen.

- Kitas wurden ausgebaut (wobei die Qualität gelegentlich auf der Strecke blieb).

- Die Bundesländer führten Tests ein, um die sprachliche Entwicklung von Vorschulkindern zu überprüfen.

- Die Bundesländer führten gemeinsame Bildungsstandards ein, die in Vergleichsarbeiten auch überprüft werden.

- Die Zahl der Ganztagsschulen hat sich mehr als verdreifacht (wobei nicht selten bei der Vergabe des Siegels "Ganztag" gemogelt wird).

- Fast alle Bundesländer haben das heftig umstrittene Abitur nach 12 Jahren eingeführt (rudern jedoch mitunter zurück, indem sie zusätzlich Gymnasien einrichten, die das Abitur nach 13 Schuljahren anbieten).

- In fast allen Bundesländern wurde die Hauptschule abgeschafft beziehungsweise mit anderen Schultypen fusioniert. In Niedersachsen und Baden-Württemberg liegt diesem Trend kein Beschluss zugrunde, dort sorgen sinkende Schülerzahlen an Hauptschulen für Fusionen oder auch Schließungen. Allein Bayern hält an der Hauptschule fest.

- Selbst das Gymnasium - das große Tabu der deutschen Bildungspolitik - blieb nicht verschont. Fusionieren müssen Gymnasien zwar nicht, jedoch wurde in allen Bundesländern (mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz) ein Zentralabitur eingeführt.

Dennoch: So richtig weiß keiner, warum die 15-Jährigen in Deutschland bei Pisa mittlerweile ganz ordentlich abschneiden. Die vielen Reformen, mit denen die deutschen Schulen seit 2001 überzogen werden, wurden in der Regel nicht von empirischen Untersuchungen begleitet. Bei der Suche nach den Gründen für Deutschlands Pisa-Aufstieg stochern Bildungsforscher und Politiker daher im Nebel.

"Die Gesamtstrategie trägt Früchte"

Wanka räumt dies offen ein. Mit Blick auf die Frage nach den Ursachen für den deutschen Erfolg bei Pisa gebe es "auf jeden Fall" noch Forschungsbedarf. Welche der vielen Reformen genau für die Fortschritte verantwortlich seien, könne man häufig nur vermuten.

Es sei die Gesamtstrategie, die jetzt Früchte trage, formuliert Dorgerloh und verweist auf Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten, Leseförderung, die Förderung von lernschwachen Schülern und Ganztagsschulen. Auch Manfred Prenzel, der Leiter des deutschen Pisa-Verbunds, sieht Bildungsstandards als Grund für den deutschen Erfolg bei Pisa. Sie hätten dazu beigetragen, dass Lehrer heute stärker darauf achten, was ihre Schüler am Ende einer Unterrichtsreihe beherrschen sollen.

Auf Nachfrage verweist Prenzel auf ein Programm, das weitaus weniger bekannt ist als Pisa: Sinus, die "Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts", Prenzel war bis 2007 für dieses Programm verantwortlich. Mit Sinus wollten Bund und Länder schon seit Ende der 1990er Jahre den Mathe-Unterricht in Deutschland verbessern. Sinus funktionierte ganz anders als Pisa: Nicht Schüler wurden getestet, sondern Lehrer fortgebildet und vernetzt.

Der Flickenteppich bleibt

Sinus gilt als großer Erfolg, doch das Bund-Länder-Programm wurde beendet. Seit der Föderalismusreform durfte der Bund sich an der Finanzierung des Programms nicht mehr beteiligen. Seit 2007 sind die Länder allein zuständig - was dazu geführt hat, dass es Sinus in einigen Ländern nicht mehr gibt. So viel ist klar: Bildungspolitik braucht in Deutschland vor allem deshalb einen langen Atem, weil dieses Land nach wie vor ein bildungspolitischer Flickenteppich ist. Auch die Große Koalition wird daran nichts ändern: Über die Abschaffung des Kooperationsverbots, das dem Bund die Finanzierung von Schulpolitik in den Ländern verbietet, wurde in den Koalitionsverhandlungen keine Einigung erzielt.

Dessen ungeachtet plädiert Ischinger vehement für Ganztagsschulen, für mehr Zeit für Mathe und für Maßnahmen gegen das Sitzenbleiben. In Deutschland habe jeder fünfte Schüler gesagt, er habe bereits einmal eine Klasse wiederholt. "Das ist im Vergleich zu den Top-Performern keine gute Zahl." Der Pisa-Schock mag zu Ende sein. Der Reformdruck für die deutschen Schulen ist es noch lange nicht.

Quelle: ntv.de