Gegenseitiges Schnüffelverbot? Europäer verhandeln eigenes Spionageabkommen

15.01.2014, 21:21 Uhr

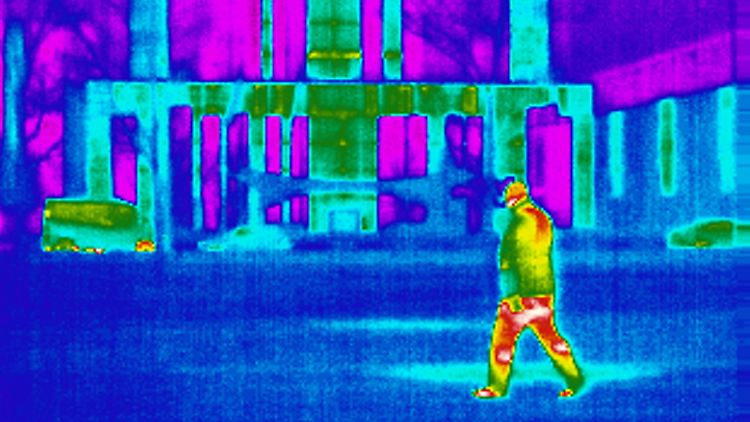

Das Wärmebild zeigt das Bundeskanzleramt und einen Besucher.

(Foto: dpa)

Die NSA-Affäre löst bei den EU-Staaten ein Umdenken aus. Offenbar verhandeln diese bereits seit Längerem über ein Abkommen, das gegenseitige Spionage ausschließen soll. Doch nicht alle EU-Mitglieder wollen sich verbindlich festlegen.

Die Bundesregierung verhandelt mit den EU-Partnerländern über ein europäisches Spionageabkommen. Einem Bericht der "SZ" und des Norddeutschen Rundfunks zufolge sollen sich die Länder verpflichten, auf gegenseitige Spionage zu verzichten.

Demnach wird über ein entsprechendes Abkommen in Berlin bereits seit Monaten beraten. Inzwischen fanden mindestens drei solche Runden statt, die von BND-Vizepräsident Guido Müller geleitet würden, hieß es. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen seien sich die diversen Auslandsnachrichtendienste über die Ziele bereits weitgehend einig. Allerdings wollten verschiedene Länder, vor allem Großbritannien, kein förmliches Abkommen. Nun werde geprüft, ob es stattdessen eine gemeinsame Erklärung geben solle. Grund könnten mögliche Probleme wegen der weitreichenden Zusammenarbeit britischer und US-amerikanischer Geheimdienste sein.

Abhörmaßnahmen nur für verabredete Zwecke

Das Ziel einer solchen Vereinbarung ist den Medienberichten zufolge ein Verbot gegenseitiger politischer und wirtschaftlicher Spionage, das es bis heute in der EU nicht gibt. Das angestrebte Abkommen würde demnach nur noch Abhörmaßnahmen für zuvor verabredete Zwecke erlauben - beispielsweise die Bekämpfung des Terrorismus oder der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Zudem würden sich die Dienste der 28 Mitgliedstaaten dazu verpflichten, andere Geheimdienste nicht nach den Daten ihrer eigenen Bürger zu fragen, wenn dies nicht auch nach nationalem Recht zulässig wäre. In der Vergangenheit war immer wieder der Verdacht aufgekommen, dass auf diesem Weg nationale Schutzbestimmungen für Bürger ausgehebelt werden.

Die USA - hier Präsident Barack Obama - sehen ein Spionageabkommen mit Deutschland skeptisch. Politiker fordern, deshalb mehr Druck auszuüben.

(Foto: dpa)

Deutschland und Frankreich hatten im vergangenen Jahr im Zuge der Affäre um den US-Geheimdienst NSA angekündigt, bilaterale Gespräche mit Washington über Spionageabkommen führen zu wollen. Die US-deutschen Verhandlungen kommen jedoch seit Monaten nicht voran. Deshalb stellen deutsche Politiker zunehmend andere Vereinbarungen mit Washington infrage. Der CDU-Außenpolitiker Philipp Mißfelder plädierte für eine Aussetzung des Swift-Abkommens zur Weitergabe von Bankdaten. "Damit könnte man den Amerikanern zeigen, dass wir es ernst meinen", sagte Mißfelder, der demnächst Beauftragter für die deutsch-amerikanischen Beziehungen werden soll, der ARD. Zudem forderte er eine härtere Gangart beim geplanten Freihandelsabkommen. "Wir sollten den USA nicht zu sehr entgegen kommen."

Die Bundesregierung hält jedoch weiterhin am geplanten Geheimdienstabkommen mit den USA fest. Die Gespräche mit den Vereinigten Staaten würden weitergeführt, versicherte Innenstaatssekretär Günter Krings von der CDU bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag. "Der Maßstab, dass auch für unsere Partner und ihre Sicherheitsbehörden auf deutschem Boden uneingeschränkt deutsches Recht zu gelten hat, ist für uns nicht verhandelbar", betonte Krings. Eine Aufkündigung jeglicher Zusammenarbeit sei jedoch unverantwortlich.

Eine Sprecherin der Bundesregierung erklärte auf Anfrage, Bundeskanzlerin Angela Merkel habe im Sommer 2013 unter anderem die Vereinbarung gemeinsamer nachrichtendienstlicher Standards für die Auslandsnachrichtendienste der EU-Mitgliedstaaten angekündigt. Der Bundesnachrichtendienst sei beauftragt worden, einen Vorschlag zu erarbeiten und mit den EU-Partnern abzustimmen. "Hierbei handelt es sich um einen laufenden Prozess in vertrauensvollen Gesprächen", sagte die Sprecherin.

EU verlangt Reformen

Der Unions-Innenexperte Stephan Mayer von der CSU sprach sich in der "Mitteldeutschen Zeitung" dafür aus, dass bei der Beteiligung von US-Firmen an Ausschreibungen in Deutschland auf die Einhaltung der europäischen Datenschutzstandards geachtet werden solle. "Die Amerikaner verstehen eine Sprache sehr gut, und das ist die Sprache der Wirtschaft", sagte Mayer.

"Es darf keinen weiteren Datenaustausch mit den US-Behörden geben, solange Europäer in den USA keine effektiven Datenschutzrechte erhalten", sagte der Justizexperte der Grünen im Europaparlament, Jan Philipp Albrecht, dem "Handelsblatt". Ein effektiver Datenschutz werde aber "nicht durch vage No-Spy-Abkommen" erreicht, "sondern durch starke europäische Datenschutzregeln und ein verbindliches Datenschutzabkommen zwischen EU und USA", fügte der Verhandlungsführer des EU-Parlaments für die geplante europäische Datenschutzverordnung hinzu.

Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok sagte dem Sender WDR5, es gebe "nicht eine Chance", dass für die Ratifizierung des Freihandelsabkommens im EU-Parlament eine Mehrheit zustande kommt. Grund sei, dass die EU in der Vergangenheit andere Abkommen mit den USA unter der Bedingung geschlossen habe, dass auch der Datenschutz verbessert werde.

EU will "Safe Harbour" überarbeiten

Auch die EU-Kommission verlangte eine Reform des Systems zur Übermittlung personenbezogener Daten. Dieses "Safe Harbour Abkommen" zwischen EU und USA ist im EU-Parlament heftig umstritten. EU-Justizkommissarin Viviane Reding sagte in Straßburg, das System müsse transparenter werden. Außerdem sollte der Zugriff in den USA auf diese Daten begrenzt werden. "Ich erwarte, dass die US-Behörden sich jetzt an die Arbeit machen und das System wirklich verbessern."

Dem Transferverfahren aus dem Jahr 2000 gehören mehr als 1000 US-Unternehmen an, darunter Google, Facebook und Microsoft. Sozialdemokraten, Liberale und Grüne im EU-Parlament wollen das Abkommen aussetzen, bis europäische Datenschutzstandards eingehalten werden. Nicht betroffen von dieser Debatte ist das Swift-Abkommen, das seit 2010 US-Terrorfahndern Zugriff auf die Daten europäischer Bankkunden gewährt. Die EU-Kommission war nach einer Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Datenschutzregeln einhalten.

Quelle: ntv.de, mli/dpa/AFP