Kfz-Massenkontrolle Gesetze verfassungswidrig

11.03.2008, 17:10 UhrUnverdächtige Autofahrer dürfen nicht flächendeckend durch eine automatisierte Massenkontrolle von Autokennzeichen überwacht werden. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist der elektronische Abgleich von Nummernschildern mit den Fahndungsdatenbanken der Polizei nur mit klaren gesetzlichen Einschränkungen zulässig. Entsprechende Polizeibefugnisse in Hessen und Schleswig-Holstein erklärte das Karlsruher Gericht für nichtig. Die Länder stoppten den Einsatz ihrer Videokameras umgehend.

Nach den Worten des Ersten Senats sind die Gesetze derart unbestimmt formuliert, dass sie - vor allem in Hessen - eine flächendeckende elektronische Beobachtung von Autofahrern bis hin zur Herstellung von Bewegungsprofilen erlaubten. Dies sei unverhältnismäßig und verletze das Grundrecht auf "informationelle Selbstbestimmung", also den Datenschutz. FDP, Grüne und Linke im Bundestag werteten das Urteil als einen Sieg für den Rechtsstaat. Auch Polizeiverbände, Datenschützer und Bürgerrechtler reagierten überwiegend mit Zustimmung.

Mit dem Urteil gab das Karlsruher Gericht drei Autofahrern Recht, die gegen den elektronischen Abgleich ihrer Nummernschilder geklagt hatten. Ähnliche Regelungen sind in mehr als der Hälfte der Länder in Kraft oder geplant. Den Richtern zufolge haben die Länder mehrere Möglichkeiten, verfassungsgemäße Regelungen zu schaffen. Der ADAC verwies auf ein Rechtsgutachten, nach dem - abgesehen von Brandenburg - alle bis Ende 2007 geltenden Landesgesetze verfassungswidrig seien.

Gesetze sollen angepasst werden

Während Hessen und Rheinland-Pfalz eine Überarbeitung ihrer Gesetze ankündigten, sprach sich Schleswig-Holsteins Innenminister Lothar Hay (SPD) gegen eine Neuregelung in seinem Land aus. Brandenburg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern sehen die Geltung ihrer Gesetze bestätigt, auch Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen halten an entsprechenden Plänen fest.

Nach den Worten des Gerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier sind durch den unbestimmten Wortlaut der Vorschriften grundgesetzwidrige Ermittlungen "ins Blaue hinein" nicht ausgeschlossen. In den beiden Gesetzen sei nicht geregelt, aus welchen Anlässen die Polizei per Videokamera Kfz-Kennzeichen mit den Fahndungsdatenbanken abgleichen dürfe - ob nur bei konkreten Gefahrenlagen oder bei allgemein erhöhten Risiken. Zudem hätten die Länder den Einsatz der Technik auf Stichproben beschränken müssen. Offen bleibe auch, zu welchem Zweck die Daten verwendet werden dürften. (Az: 1 BvR 2074/05 u. 1254/07 vom 11. März 2008)

Persönlichkeitsrechte werden verletzt

Für weitgehend unproblematisch halten die Richter den Einsatz der Überwachungstechnik beispielsweise zur Fahndung nach gestohlenen Autos oder nach Fahrzeugen ohne ausreichenden Versicherungsschutz. Dagegen wäre der flächendeckende Einsatz der Kameras ohne konkreten Anlass eine "neuartige Eingriffsmöglichkeit" in das Persönlichkeitsrecht, weil damit bei einer längerfristigen Observation systematisch das Bewegungsverhalten von Autofahrern aufgezeichnet werden könnte. Eine umfassende Kontrolle ohne jeglichen Anlass hätte einen "Einschüchterungseffekt", mahnten die Richter.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Bund Deutscher Kriminalbeamter sprachen sich für eine bundeseinheitliche Regelung aus und mahnten die Landesgesetzgeber zu mehr Sorgfalt. "Die Vollzugsorgane brauchen für ihre schwierigen Aufgaben verlässliche Rechtsvorschriften", sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Rainer Wendt. Bundesdatenschutzbeauftragter Peter Schaar forderte, den Einsatz der Überwachungstechnik auf die Abwehr schwerwiegender Rechtsgutsverletzungen zu beschränken. Laut Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) hat das Urteil "keinerlei Konsequenzen für die Diskussion auf Bundesebene."

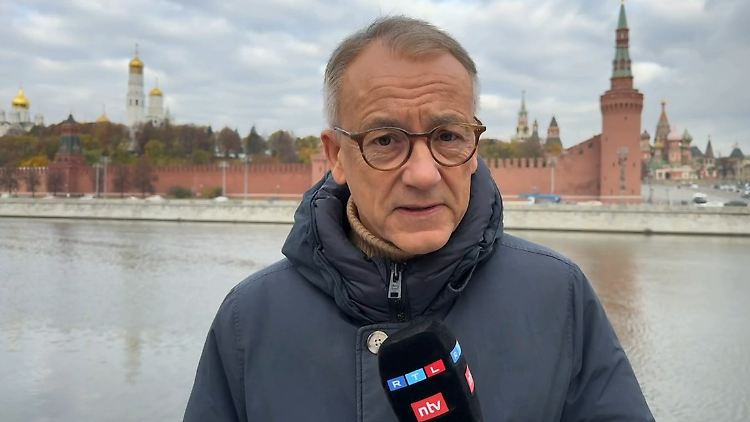

Quelle: ntv.de