"Der Tod, der schweigend seine Arbeit tat"Leningrad-Veteran erinnert an das Grauen

Es ist eine bewegende Stunde im Bundestag: Der russische Schriftsteller Daniil Granin berichtet dort über die Schrecken der Leningrader Blockade. Er erzählt von Hunger, Tod - und von der Liebe zum menschlichen Leben.

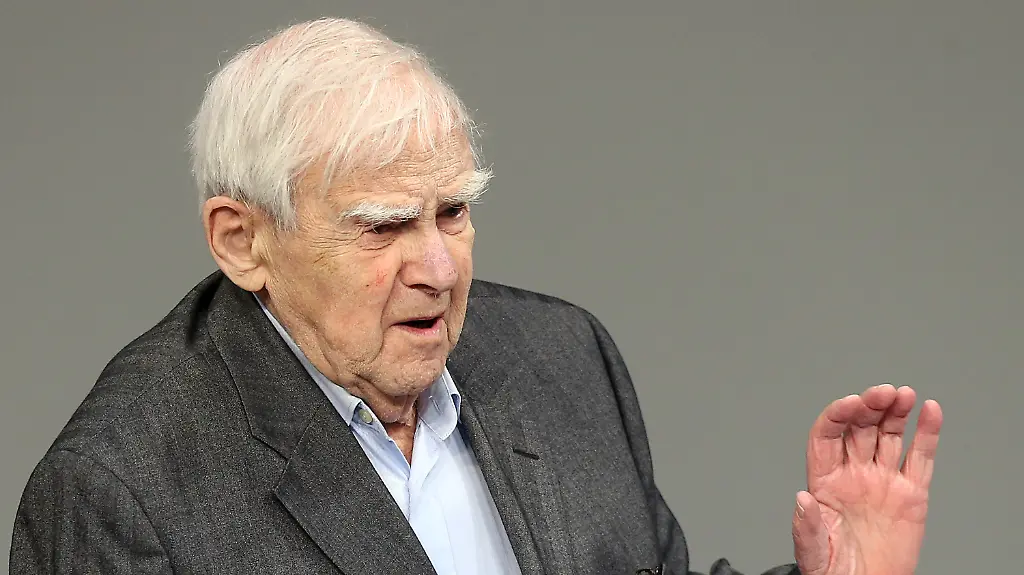

Eine Stunde lang ist es still im Deutschen Bundestag. Eine Stunde, in der nur der 95-jährige russische Schriftsteller Daniil Granin redet. Aufrecht steht er am Pult des Bundestags und spricht über eines der grausigsten Kapitel des Zweiten Weltkriegs: die Blockade Leningrads durch die deutsche Wehrmacht, die fast 900 Tage dauerte und vor 70 Jahren endete. Genau ein Jahr später wurde das Vernichtungslager Auschwitz, Symbol für den Holocaust, befreit.

"Die Blockade, die kam so plötzlich, so unerwartet, wie auch dieser gesamte Krieg", berichtet Granin in der Gedenkfeier für die Opfer der Nationalsozialisten im Bundestag. "Es gab keine Vorräte an Brennstoffen, an Lebensmitteln und sehr schnell wurden bereits im Oktober die Lebensmittelkarten eingeführt." Nur wenige Wochen später wurden die Menschen schwach vor Hunger, im Dezember hielten sie bereits in ihren Tagebüchern fest: "Herrgott, lass mich leben, bis das grüne Gras wieder sprießt."

Doch Hunderttausenden Leningradern war das nicht vergönnt in jenem Hungerwinter 1941/42, der dazu noch bitterkalt war. "Der Tod war jemand, der schweigend seine Arbeit tat in diesem Krieg", so Granin. Rund eine Millionen Zivilisten starben während der Leningrader Blockade, sie verhungerten, erfroren, wurden von Bomben getroffen. Auch Hunderttausende sowjetische Soldaten kamen bei der Verteidigung der zweitgrößten Stadt der Sowjetunion um.

Granin lag damals als junger Soldat in den Schützengräben vor seiner belagerten Heimatstadt und spürte das Erzittern der Erde, wenn die deutschen Fliegerbomben explodierten. Er sah die Häuser brennen, tagelang. Und er schlich sich in die Stadt, um die federleichten Toten auf Lastwagen zu verladen und zu begraben.

Das Dilemma des Überlebens

Jahrzehnte später, da ist er schon ein bekannter Schriftsteller, veröffentlichte er zusammen mit Ales Adamowitsch das "Blockadetagebuch". Anhand von Tagebüchern, Dokumenten und Augenzeugenberichten zeichnete er hier ein ungeschöntes Bild jener Zeit - so ungeschönt, dass es vollständig erst nach der Perestroika erscheinen konnte. Zu viel wollte die Sowjet-Propaganda nicht wissen vom Dilemma des Überlebens in Zeiten der Verzweiflung, von den menschlichen Abgründen und den stillen Heldentaten.

Dass das Überleben nicht leicht war, macht Granin immer wieder klar in seiner Rede vor den deutschen Parlamentariern. So habe er, berichtet er an diesem Holocaust-Gedenktag in Berlin, von einer Mutter gehört, die ihr dreijähriges totes Kind in den Fensterrahmen gelegt und immer ein bisschen davon abgeschnitten habe. Auf diese Weise konnte ihre andere Tochter dem Hungertod entkommen.

"Der Teufel der Blockade"

"Damals habe ich gesehen, wie sich das menschliche Wesen der Blockadeveteranen verändert hat", so Granin und erzählt auch von den namenlosen Helden der Zeit. Jene, die auf der Straße versuchten, anderen wieder auf die Beine zu helfen, die ihnen warmes Wasser brachten und so Leben retteten. "Das waren diejenigen Menschen, bei denen das Mitgefühl erwacht war." Für Granin waren sie vielleicht überhaupt die wichtigsten Helden, während "der Teufel der Blockade" regierte.

Und doch war es schwer in dieser Zeit der allgegenwärtigen Verzweiflung, ein Mensch zu bleiben. Dabei kam genau dieser Wunsch immer wieder in den Tagebüchern der Leningrader zum Ausdruck. Wenn sie Köstlichkeiten der besser versorgten Nachbarn in der Küche rochen und sich bändigen mussten. Wenn sie ein Stückchen der mageren Brotration der Familie heimlich verschlangen und dann von Gewissenbissen gequält wurden. Wenn sie wie Alexej Kossygin, der Stellvertretende Vorsitzende des Ministerrats, vor der Wahl standen, womit sie die vereinzelten Transporte über den einzigen Zufluchtsweg aus Leningrad über den Lagodasee beladen sollten: Mit Frauen, Kindern, Verwundeten? Oder mit Anlagen der Leningrader Kriegsindustrie für den Ural?

"Völlig ausweglos" sei das Problem gewesen, so erzählt Granin, der als Vorreiter der Prestroika und Verteidiger der Demokratie in seiner Heimat inzwischen eine moralische Instanz ist. Dabei habe er gelernt aus den vielen Erzählungen: "Diejenigen, die die anderen gerettet haben, die haben überlebt."

Deutsche schauen zu

Während in Leningrad Hunderttausende hungerten, froren, und die Leichen in der Newa zur Seite schoben, um Wasser herauszuschöpfen, sah es bei den deutschen Belagerern anders aus. Die deutschen Truppen hätten sich "eigentlich ganz gemütlich" eingerichtet und abgewartet, dass Hunger, Kälte und Verwüstungen die Stadt zur Kapitulation zwängen. "Faktisch war der Krieg schon kein eigentlicher Krieg mehr. Seitens der Gegner war es ein Abwarten, ein relativ komfortables Warten auf die Kapitulation.“ Dabei hätten die Deutschen genau gewusst, wie es um die Stadt stand.

Tatsächlich war das Ziel Adolf Hitlers, Leningrad aushungern zu lassen, um Millionen Menschen im Norden Russlands nicht versorgen zu müssen. Die Ermordung von Millionen Slawen hatte System, ebenso der Hungertod von mehr als drei Millionen russischer Kriegsgefangenen. In der offiziellen deutschen Erinnerung allerdings war dies eher ein Randthema - im Fokus der Öffentlichkeit standen bisher am Holocaust-Gedenktag vor allem die Opfer der Judenvernichtung: So sprachen in den vergangenen Jahren auch Marcel Reich-Ranicki, Jorge Semprun oder etwa Imre Kertesz bewegend über die Zeit ihrer Verfolgung. Durch die Rede des Blockade-Überlebenden Granins rücken nun auch die russischen Opfer in den Fokus. Des Landes, das zahlenmäßig am meisten Tote im Vernichtungskrieg gelassen hat - Schätzungen zufolge um die 27 Millionen.

"Schmutz und Blut"

Sehr lange konnte Granin den Deutschen die Zerstörung und die Greueltaten in seiner Heimat nicht verzeihen. Vom Hass zum Verständnis und zur Freundschaft war es ein langer Weg. Dieser Weg habe ihn weit mehr Jahre gekostet als der Krieg. Mit den Jahren allerdings sei das Gedächtnis schwächer geworben, die Erinnerung verblasst, sagt er nun im Bundestag. Inzwischen verstehe er, dass der Krieg, den er durchgestanden hatte, "Schmutz und Blut" war. Wie jeder Krieg.

Erst vor kurzem beschloss Granin, der in Russland zahlreiche Bücher veröffentlicht hat, auch über den Krieg zu schreiben. Vor allem für seine Kameraden, die im Gefühl der Niederlage gestorben waren. "Es ist, als ob ich ihnen berichten will, dass wir schließlich doch gesiegt haben und sie ihr Leben nicht umsonst ließen."

Granin beendete seine Rede, indem er den "sakralen Raum" beschwört. Den Raum, wo der Mensch auf sein Mitgefühl zurückkommt und das Wichtigste die Gerechtigkeit und die Liebe sind: "Die Liebe zum menschlichen Leben."