Steinmeiers Bilanz nach 100 Tagen "Man darf nicht anfangen aufzuhören"

27.03.2014, 18:46 Uhr

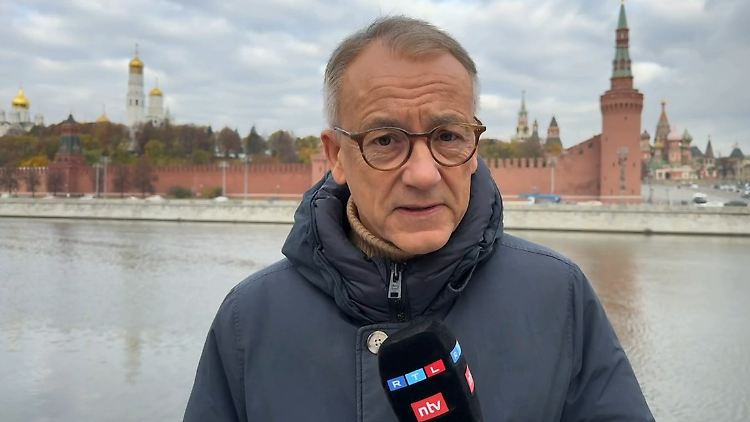

Frank-Walter Steinmeier im Februar auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew.

(Foto: picture alliance / dpa)

Frank-Walter Steinmeier hätte sicher ein anderes Ministerium in der Großen Koalition haben können, aber er wollte lieber zurück ins Auswärtige Amt. Die Krisenherde dieser Welt bestimmen jetzt seinen Alltag – für Steinmeier ist die Aufgabe ein Traumjob.

Altgediente Diplomaten erzählen gern einen Witz über eine Legende in der deutschen Außenpolitik: "In der Luft begegnen sich zwei Flugzeuge - in beiden sitzt Hans-Dietrich Genscher." Vielleicht beschreiben künftige Diplomaten eines Tages so ähnlich die ersten 100 Tage der Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier. Von diesen 100 Tagen hat der SPD-Politiker immerhin 43 auf Auslandsreisen verbracht. Kein schlechter Schnitt, selbst für einen Diplomaten.

Selbst wenn man unterstellt, dass Steinmeier gern reist, das allein dürfte nicht der Grund sein, warum er sich dieses Amt zum zweiten Mal ausgesucht hat. Unter seinem Vorgänger Guido Westerwelle (FDP) hatte das Auswärtige Amt etwas von seiner politischen Strahlkraft eingebüßt. Die von der Eurokrise bestimmte Außenpolitik wurde vor allem im Kanzleramt und im Bundesfinanzministerium gemacht. Während Angela Merkel und Wolfgang Schäuble (beide CDU) den Euro retteten, war Westerwelle unterwegs - von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Warum also suchte sich Steinmeier - als Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion durchaus ein einflussreicher Mann in der Partei - ausgerechnet dieses Amt aus?

Zum einen, weil es in der SPD niemanden gab, der es besser gekonnt hätte, zum anderen aber, weil er es wirklich wollte. Selbst als Fraktionsvorsitzender hatte er die Außenpolitik nicht aus den Augen verloren: USA, Afghanistan, Russland - das Weltgeschehen hat ihn nie wirklich losgelassen, und jetzt ist er fest entschlossen, die Außenpolitik zurück ins Auswärtige Amt zu holen.

Steinmeier kündigte eine "neue" Außenpolitik an

Folgerichtig kündigt Steinmeier kurz nach Amtsantritt eine "neue" deutsche Außenpolitik an - und grenzt sich von seinem Vorgänger ab. In internationalen Krisen soll sich Deutschland nicht länger am selbstgewählten Katzentisch verstecken, sondern einbringen, Lösungen mitgestalten, Verantwortung übernehmen - so stellt er sich das vor. Und er will es selbst machen. Natürlich in enger Abstimmung mit dem Kanzleramt, aber lediglich die Vorgaben von Angela Merkel ausführen, das will er nicht. Die Kanzlerin weiß das - und lässt ihn machen. Sie schätzt Steinmeier aus der Zeit der ersten gemeinsamen Großen Koalition und vertraut ihm, zumindest auf dem diplomatischen Parkett. Ob letzteres auch bei Vorgänger Westerwelle so war, darf angezweifelt werden.

Als Steinmeier die Marschrichtung künftiger deutscher Außenpolitik ausgibt, denkt er an den Nahen Osten, an Syrien - an die Ukraine denkt er nicht. Aber genau da muss er als erstes beweisen, was er darunter versteht, Verantwortung zu übernehmen. Als der Konflikt zwischen Opposition und Regierung in einem Blutbad unterzugehen droht, reist er zusammen mit seinen Kollegen aus Warschau und Paris, Radoslaw Sikorski und Laurent Fabius, nach Kiew. Während die Außenminister verhandeln, wird auf dem Maidan gekämpft. Keine 500 Meter entfernt. Schreie, Schüsse, Einschläge sind deutlich zu hören. Dutzende Tote sind bereits zu beklagen. In dieser Situation hätten die drei abreisen können. Kaum Hoffnung auf Erfolg, viel größer die Wahrscheinlichkeit, dass das hier schief geht. Doch sie bleiben. Und verhandeln bis zum Schluss – unter Federführung von Steinmeier. "Man darf nicht anfangen aufzuhören." So beschreibt er seinen Grundsatz bei der Entschärfung von Konflikten. Ein Vertrauter sagt: "Er hört sich immer alle Seiten an und versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen, zu verstehen, warum jemand denkt wie er denkt. Ohne dass er es für richtig hält." Verstehen, verhandeln statt kämpfen - anders kann und darf ein Diplomat gar nicht denken. Am Ende eines 27-stündigen Verhandlungsmarathons gibt es eine Vereinbarung zwischen der Opposition und Viktor Janukowitsch. Aufatmen, wenn auch nur kurz. Ein größerer Konflikt - zwischen der Ukraine und Russland - nimmt jetzt seinen Lauf.

Kontakt zu Russland nicht abreißen lassen

Deshalb ist auch längst noch nicht ausgemacht, ob aus der Vermittlung am Ende tatsächlich eine Erfolgsgeschichte wird. Kaum zurück in Deutschland sagt Steinmeier: "Wir sollten uns nicht zu früh freuen." Als ahnte er da bereits, dass das dicke Ende noch kommt. Der russische Präsident Putin nutzt nach der überstürzten Flucht von Machthaber Janukowitsch die Gunst der Stunde und verleibt sich die Krim ein. Der Westen kann es nicht verhindern. Und ob Wladimir Putin nur auf eine Gelegenheit wartet, sich auch die Ost-Ukraine zu holen, vermag derzeit niemand zu sagen.

Deutschland setzt auf eine zweigleisige Strategie: zum einen den Gesprächskanal nach Moskau offenhalten, andererseits an der Seite des Westens Härte zeigen. Dass in dieser Ausnahmesituation zwei erfahrene Politiker mit besten Kontakten die Fäden in den Händen halten, garantiert keinen Erfolg. Aber es verbessert die Chancen erheblich. Angela Merkel telefoniert mit Präsident Putin, Steinmeier mit seinem Kollegen Sergej Lawrow, an manchen Tagen sogar mehrmals. Der Gesprächsfaden soll nicht abreißen. Die Begegnungen mit dem Russen bezeichnet Steinmeier als "schwierig, ernst", Fortschritte sind manchmal höchstens mit dem diplomatischen Mikroskop erkennbar, aber immerhin reden die beiden miteinander. Als die EU-Außenminister in Brüssel über Sanktionen gegen Russland beraten, ist Sergej Lawrow in Genf. Nach einem Anruf aus dem Auswärtigen Amt bleibt er extra in der Schweiz, um am Abend Steinmeier zu treffen. Abendessen, ein paar Drinks, reden - nichts Zählbares, wie der Deutsche danach enttäuscht einräumen muss. Aber immerhin haben sie geredet, persönlich, nicht nur am Telefon - der Gesprächsfaden darf nicht abreißen, so das Mantra.

"Danke nach Berlin!"

Eine von Deutschland vorgeschlagene internationale Kontaktgruppe für die Ukraine kommt nicht zustande, aber immerhin stimmen die Russen nach langen zähen Verhandlungen einer OSZE-Beobachtermission in der Ukraine zu. Ein diplomatischer Erfolg, für den sich die Schweizer, die derzeit den Vorsitz in der OSZE haben, per SMS bedanken: "Danke nach Berlin!" Wieder ist es Steinmeier, der die Erwartungen dämpft: "Das ist noch nicht das Ende der Bemühungen, aber ein Schritt, der unsere Bemühungen um Deeskalation stützen hilft." Von der Zuversicht nach seinem Verhandlungserfolg in Kiew ist nichts mehr übrig. Jetzt geht es darum, Schlimmeres zu verhindern, einen neuen Kalten Krieg.

Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland haben bereits Schaden genommen, wie nachhaltig, wird die Zeit zeigen. Und auch, bis der Kanal zwischen Moskau und Berlin wieder voll belastbar ist, können Monate oder Jahre vergehen. Zeit, die man nicht hat. Im Atomstreit mit dem Iran und im Syrienkonflikt ist der Westen auf Russland angewiesen. Und auch in Wirtschaftsbeziehungen gibt es eine gegenseitige Abhängigkeit. Sanktionen sollen den Russen wehtun, aber deutsche Wirtschaftsinteressen werden davon auf Dauer nicht unberührt bleiben. Viele Gründe, den Gesprächsfaden nicht erst abreißen zu lassen. Steinmeier muss sich dafür den Vorwurf gefallen lassen, ein "Russland-Versteher" zu sein, was ihm zunehmend auf die Nerven geht. Seine Antwort neuerdings: "Wie weit sind wir gekommen, wenn man sich schon vorwerfen lassen muss, wenn man von einer Sache etwas versteht?"

Aber er bekommt auch Anerkennung für sein neues altes Amt: Norbert Röttgen (CDU), der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, dankt Steinmeier für seinen "großen Einsatz" in der Krim-Krise. Und auch die oppositionellen Grünen anerkennen, dass sie die Krise nicht besser hätten meistern können. Wenn man weiß, dass die Grünen grundsätzlich einen in ihren Reihen finden, der - egal was - noch besser machen kann, ist das ein bemerkenswertes Lob.

Quelle: ntv.de