SPD will Steuerpakt ablehnen Schäuble moniert "Polemik"

05.04.2012, 21:03 Uhr

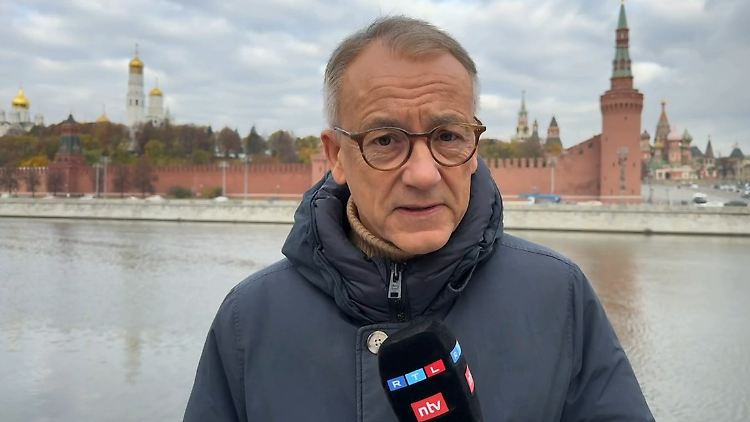

Wolfgang Schäuble gibt das Abkommen noch nicht verloren.

(Foto: picture alliance / dpa)

Die Einigung über ein schärferes Steuerabkommen mit der Schweiz droht hinfällig zu werden. Die SPD kündigt an, dem Papier im Bundesrat die Zustimmung zu verwehren. Finanzminister Schäuble appelliert an die Opposition. Schwarz-Gelb hofft, dass sich Rot-Grün nach den Wahlen im Mai noch einmal besinnt.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat das nachgebesserte Steuerabkommen mit der Schweiz verteidigt und den Kritikern von der Opposition "billige Polemik" vorgeworfen. Gleichzeitig warb er um Zustimmung im Bundesrat, wo das Abkommen an SPD und Grünen scheitern könnte.

"Wir brauchen natürlich die Zustimmung des Bundesrats", sagte Schäuble in der ARD. Er hoffe nicht, dass die Vereinbarung an der Länderkammer scheitere. "Aber wenn man sich das Abkommen in Ruhe anschaut, und wenn man einmal diese etwas billige Polemik beiseite schiebt, dann ist für die Zukunft sichergestellt, dass Kapitalanlagen in der Schweiz genauso steuerlich behandelt werden wie in Deutschland."

Schwarz-Gelb setzt auf Zeit

Da über das Thema erst nach der Sommerpause im Bundesrat abgestimmt werden dürfte - also nach den Wahlkämpfen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein - geben maßgebliche Koalitionsvertreter das Abkommen noch nicht verloren. "Ich denke, dass das, was jetzt an Änderungen kommt, die Chancen auf jeden Fall verbessern, weil das ja den Forderungen der SPD-Länder Rechnung trägt", sagte ein hoher Regierungsvertreter.

Dem widersprach SPD-Chef Gabriel. "Es wird zum zweiten Mal scheitern, weil die SPD-geführten Länder da nicht mitmachen werden", kündigte er an. "Das Abkommen wird nicht wirksam, es enthält viel zu viele Schlupflöcher." Und sein Parteikollege und Finanzminister aus Düsseldorf Norbert Walter-Borjans ergänzte: "So kann es eigentlich nur den Weg gehen, dass die Mehrheit der Länder da eine entschiedenes Nein sagt."

Gabriel bezweifelte, dass mit dem Abkommen bis zu zehn Milliarden Euro einzutreiben seien. "Das ist ein Persilschein für Schweizer Banken", sagte er. Diese wollten sich so vor Strafverfolgung schützen und reinwaschen. Das Abkommen bleibe hinter den Regelungen zwischen der Schweiz und der USA zurück. Zudem verhindere es deutsche Strafverfolgung bei Steuerhinterziehung in der Schweiz. Deutschland dürfe nicht zum Helfershelfer Schweizer Banken werden, die mit bilateralen Steuerabkommen das EU-Ziel eines automatisierten Datenabgleichs unterlaufen wollten, betonte Gabriel.

Nachbesserungen gehen Rot-Grün nicht weit genug

Die heute unterzeichnete zusätzliche Vereinbarung soll die Schweiz für deutsche Steuerflüchtlinge unattraktiver machen und hohe Nachversteuerungen für Schwarzgelder ermöglichen. Auf vererbtes Schwarzgeld soll der Maximalsatz der deutschen Erbschaftssteuer von 50 Prozent erhoben werden. Auf schon länger im Nachbarland deponiertes Schwarzgeld soll einmalig eine pauschale Abgeltungssteuer zwischen 21 und 41 Prozent erhoben werden - bislang war von 19 bis 34 Prozent die Rede.

Zudem sollen Steuerflüchtling nicht mehr, wie bisher vorgesehen, nach Inkraftreten der Vereinbarung einige Monate Zeit erhalten, sein Geld in einen Drittstaat zu verlagern. Vielmehr soll schon mit Inkraftreten des Abkommens zum 1. Januar 2013 gelten: Verlagerungen von Vermögen von der Schweiz in Drittländer werden den deutschen Behörden gemeldet. Knackpunkt für die rot-grüne Abwehrhaltung ist, dass die Vereinbarung keine rückwirkenden Regelungen enthält. Die Schweizer Seite war dafür nicht zu haben.

Schließlich besserten beide Parteien beim Thema Missbrauch und bei der Zahl der den deutschen Steuerbehörden künftig erlaubten Auskunftsersuchen in der Schweiz nach. Der Ankauf von CDs mit Daten deutscher Steuersünder wird zwar nicht verboten, aber soll von deutscher Seite nicht mehr aktiv betrieben werden, hieß es. Insgesamt rechnen die deutschen Behörden mit Einnahmen aus der Pauschalabgeltung für Altfälle oberhalb von zehn Milliarden Euro. Den größeren Teil davon sollen die Bundesländer erhalten.

Bankenwelt ist zufrieden

Kommt es, wie die SPD andeutet, zu keiner Lösung mit den SPD- und Grünen-geführten Ländern, bleibt es bei der jetzigen Situation, hieß es im Bundesfinanzministerium. Dann werden Bund und Länder Milliardensummen aus der Abgeltung von Altfällen verloren gehen, wobei die Verjährung von zehn Jahren dafür sorgen dürfte, dass Jahr für Jahr große Vermögensbeträge aus der Nachversteuerung ganz herausfallen.

Der Schweizer Bankenverband begrüßte das Abkommen. Die Schweiz sei den Forderungen der deutschen Seite weit entgegengekommen. "An die Adresse der deutschen Opposition" erklärte die Schweizerische Bankiervereinigung, die Schweizer Banken würden keine weiteren Anpassungen unterstützen. Wichtig sei, dass die Anonymität der deutschen Bankkunden gewahrt bleibe und der Marktzugang nach Deutschland für Schweizer Banken erleichtert werde.

Auch der deutsche Genossenschaftsbanken-Verband BVR bewertete das Abkommen positiv. Es erlaube die Besteuerung der in der Schweiz angelegten Vermögenswerte und wahre gleichzeitig die Privatsphäre der Anleger.

Indessen bestätigte die schweizerische Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf, dass die umstrittenen Haftbefehle gegen deutsche Steuerfahnder automatisch unwirksam werden, wenn das Steuerabkommen beider Länder in Kraft tritt. Derartige Haftbefehle "wären dann ja auch gar nicht mehr nötig", sagte sie nach der Unterzeichnung eines Protokolls zur Nachbesserung des Steuerabkommens zwischen Deutschland und der Schweiz. Es soll am 1. Januar 2013 in Kraft treten, wird aber von der rot-grünen Mehrheit im Bundesrat bislang abgelehnt.

Die Staatsanwaltschaft der Schweiz hatte am 15. März Haftbefehle gegen drei Steuerbeamte in Nordrhein-Westfalen erlassen, die am Ankauf einer CD mit Daten deutscher Schwarzgeld-Kunden bei der Bank Credit Suisse beteiligt waren. Ihnen wird Wirtschaftsspionage gegen die Bank vorgeworfen, da sie angeblich einen Informanten aktiv mit der Beschaffung dieser Daten beauftragt haben. So etwas wäre nach Darstellung Widmer-Schlumpfs künftig sinnlos, da die Besteuerung der entsprechenden Vermögen gemäß dem Abkommen erfolgen würde.

Quelle: ntv.de, jog/rts/dpa