Prognosen aus 28 Staaten So will Europa wählen

17.05.2014, 11:13 Uhr

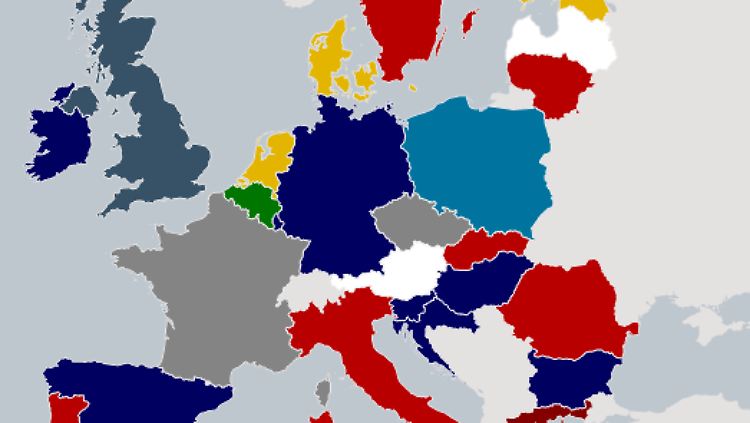

Übersicht von Votewatch Europe über die Umfragen in den EU-Mitgliedstaaten.

Die Prognosen für die Europawahl sagen einen Sieg der konservativen Parteienfamilie von CDU und CSU voraus. Bislang galt es allerdings als unmöglich, europaweit Umfragen zusammenzurechnen. Wie verlässlich sind die neuen Schätzungen?

Wie man von den Daten einer Telefonumfrage eine Prognose für eine Wahl ableitet, ist eine Wissenschaft für sich. Junge Menschen stehen oft gar nicht mehr im Telefonbuch, Arbeitslose sind leichter zu erreichen als Beschäftigte. Die Umfrageinstitute versuchen darum mit komplizierten Rechenverfahren, die Verzerrungen aus den Daten heraus zu rechnen. Danach sind weitere Schritte notwendig, um von einem vorhergesagten Wahlergebnis auf eine Sitzverteilung im Parlament zu schließen. In Deutschland haben es die Meinungsforscher mit ihren Vorhersagen zur Bundestagswahl zu einer erstaunlichen Genauigkeit gebracht.

Doch nun kommt eine Herausforderung, die noch viel größer ist als die beim Schätzen eines Bundestagswahlergebnisses: Bei der Europawahl kommen die Besonderheiten von 28 unterschiedlichen Bevölkerungen zusammen.

Vor der Europawahl 2009 erschien es den Forschern noch als zu kompliziert, eine Prognose zu wagen. Nun aber hat sich einiges geändert: Der Ausgang der Wahl soll bei der Berufung des neuen Kommissionspräsidenten die entscheidende Rolle spielen. Erstmals haben die großen Parteienfamilien gemeinsame Spitzenkandidaten aufgestellt. Die Kompetenzen des Parlaments wurden ausgeweitet. Mehrere Organisationen haben sich darum nun dazu entschlossen, den Datenwust aus den Mitgliedstaaten regelmäßig zu Prognosen für die Wahl zusammenzufügen. Eine davon ist Votewatch Europe, eine nach eigenen Angaben unabhängige Organisation, die auch das Abstimmungsverhalten von EU-Parlamentariern überwacht und auswertet. Eine andere ist das Europaparlament selbst.

Viele Parteien suchen noch nach Freunden

Die Methodik ist komplex und bei beiden etwas unterschiedlich. In einigen Ländern gibt es Umfragen, die sich direkt auf die Europawahl beziehen. Andere Staaten haben so etwas aber nicht, dann müssen Umfragen zu nationalen Wahlen herangezogen werden. Bei Votewatch heißt es, manchmal würden auch alte Europa-Umfragen im Lichte neuerer nationaler Umfragen angepasst. Dann werden durch eine "komplexe Rechnung" vermutete Fehler herausgerechnet. Die Umfragen tendieren laut Votewatch dazu, große Parteien zu überschätzen und kleine sowie europafeindliche Parteien zu unterschätzen.

Dann folgt die Umrechnung der Stimmen in Sitze, was wiederum kompliziert ist, da jedes einzelne der 28 Wahlgesetze seine Besonderheiten hat. Die Sitze aus den Mitgliedstaaten dann zusammenzurechnen, bringt ein weiteres Problem mit sich: Von einigen Parteien weiß man gar nicht, welcher Fraktion sie sich anschließen werden. Im Bundestag gibt es nur eine Fraktion mit mehreren Parteien: die von CDU und CSU. Im Europaparlament braucht man aber Abgeordnete aus mindestens sieben Ländern, um eine Fraktion zu bilden. Die konservativen, sozialdemokratischen, liberalen, grünen und linken Parteien haben sich schon zu Parteienfamilien zusammengeschlossen und werden auf jeden Fall gemeinsam je eine Fraktion bilden. Viele Parteien werden aber erst nach der Wahl entscheiden, ob sie sich überhaupt einer Fraktion anschließen.

Karte zeigt buntes Europa

Einige Parteien haben schon angekündigt, die Fraktion wechseln zu wollen – was Votewatch in seiner Prognose ausdrücklich ignoriert. Das wäre wohl zu kompliziert. Andere Parteien werden neu im Parlament sein, wie die AfD und die deutsche Piratenpartei. Votewatch sortiert sie unter den Fraktionslosen ein. Das Parlament führt sie als "andere" auf und verteilt sie gleichmäßig im Parteienspektrum nach rechts und links – obwohl die meisten von ihnen eher zum rechten Rand gehören werden.

Das Parlament gibt etwa einmal pro Woche, Votewatch etwa einmal alle zwei Wochen neue Daten heraus. Die NGO lässt sich dabei etwas tiefer in die Karten gucken und zeigt auf einer interaktiven Karte, welche Umfragedaten sie verwendet. Auf dieser Karte lässt sich auch erkennen, welches Land zu welcher Partei tendiert. Derzeit sind sieben Staaten blau eingefärbt, weil sie konservative Parteien unterstützen, sechs weitere sind sozialdemokratisch-rot. Aber auch ein dunkelrot-linkes, zwei grau-rechtspopulistische, ein grünes und drei gelb-liberale Länder gibt es.

Bislang zeigen die zusammengerechneten Daten Gewinne bei Linken, euroskeptischen und rechtspopulistischen Parteien. Konservative und Liberale werden wohl Sitze verlieren. Spannend ist die Frage, welche Fraktion die größte wird. Denn die Parlamentarier gehen davon aus, dass die größte Fraktion über den neuen Kommissionspräsidenten entscheiden darf. Im aktuellen Parlament ist die konservative EVP (zu der auch CDU und CSU gehören) stärkste Kraft. Als die Meinungsforscher mit ihren Prognosen für die Wahl am 25. Mai 2014 begannen, sahen sie zunächst die sozialdemokratische SPE (zu der auch die SPD gehört) vorne. Damit hätte der Deutsche Martin Schulz die besten Chancen auf das wichtige Amt. Aktuell werden aber wieder der EVP die meisten Sitze vorhergesagt. Damit kann sich der Luxemburger Jean-Claude Juncker Hoffnungen machen.

n-tv.de zeigt die Prognosen des Europäischen Parlaments (Quelle). Die Daten von Votewatch Europe finden sich hier.

Quelle: ntv.de