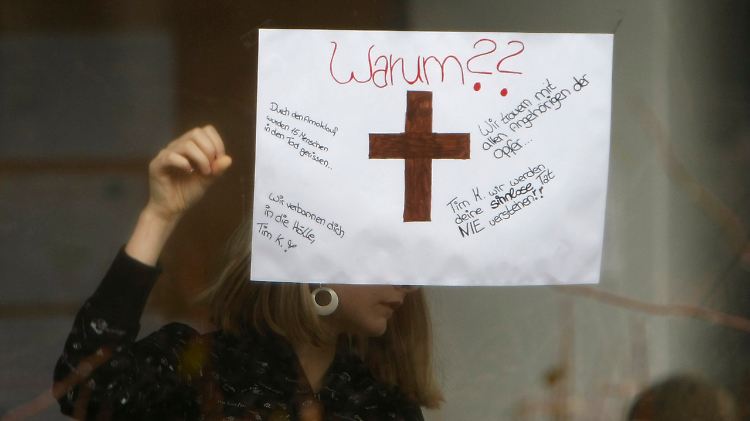

Amoklauf von Winnenden Das Unfassbare bleibt möglich

11.03.2010, 06:31 Uhr

Ein Jahr nach dem Amoklauf in Winnenden gibt es trotz aller Erklärungen noch immer viele offene Fragen.

(Foto: AP)

Killerspiele, Waffenrecht, Krisenintervention: Die Konsequenzen aus dem Amoklauf von Winnenden bewegen sich zwischen symbolischen Aktionismus und echten Anstrengungen. Die Ursachen aber sind nur schwer zu packen, die Unsicherheit bleibt.

Es ist viel passiert seit dem 11. März 2009, und doch zu wenig. Waffengesetze wurden verschärft, Kriseninterventionspläne entwickelt, Polizisten und Lehrer geschult, Profile potenzieller Täter entwickelt. Alles soll vorbereitet sein für den Ernstfall, kein Schüler mehr zum Täter werden – und wenn doch, wollen Schulen, Polizei und Behörden schnell reagieren können und Opfer vermeiden.

Und doch ist es wieder passiert, in Ansbach und in Ludwigshafen: Jugendliche werden zu Tätern, die zum Töten bereit sind. So gut Lehrer und Polizisten auch vorbereitet sein mögen, mehr als angemessen und schnell reagieren können sie im Zweifelsfall nicht. Die Konsequenzen aus Amokläufen bleiben vor allem eins: die Vorbereitung auf den Fall der Fälle, eine Reaktion. Eine erneute Tat verhindern können sie nicht.

Immer wieder Killerspiele

Dabei ist so viel getan, ins Leben gerufen und verschärft worden. Etwa bei den so genannten Killerspielen. Sie finden sich in praktisch jedem Profil eines Amokläufers, und der Zusammenhang scheint vielversprechend einfach: Wer am Bildschirm auf andere Lebewesen schießt, dem fällt das im realen Leben auch nicht schwer. Deshalb gerieten gewalttätige Computerspiele, insbesondere Ego-Shooter, bereits nach dem Amoklauf von Erfurt ins Visier der Politik. Der Jugendschutz wurde seit 2004 ausgeweitet, Altersfreigaben zwingend vorgeschrieben und allzu brutale Spiele können seitdem auf den Index gesetzt werden. 2008 kamen dann noch einmal größere Warnhinweise hinzu. Manche Spiele dürfen seitdem gar nicht mehr beworben werden.

Obwohl sich auch nach der Tat von Winnenden die öffentliche Debatte wieder stark auf gewalttätige Computerspiele richtete, blieben erneute Verschärfungen 2009 aus. Experten sind sich einig, dass die Vorschriften bereits restriktiv genug sind. Zudem ist unter Fachleuten die Erkenntnis gereift, dass gewalttätige Spiele zwar Inspiration oder Vorbild für ein so genanntes School-Shooting sein können. Die Ursache sind sie aber nicht. Wären sie der Auslöser, müssten hunderttausende männlicher Computerspieler quer durch die Republik Gewalttaten verüben.

Wie leicht komme ich an eine Waffe?

Neu an der Debatte nach Winnenden war der starke Fokus auf das deutsche Waffenrecht. Tim K. hatte seine Tatwaffe aus dem Schlafzimmer seines Vaters, der Sportschütze war. Dass ein Jugendlicher so leicht an eine großkalibrige Waffe gelangen konnte, löste einen Streit über die Sicherung von Waffen, deren private Aufbewahrung und ihre Verbreitung insgesamt aus.

Die Polizei ist nun auf solche Gewalttaten vorbereitet - verhindern konnte sie aber auch Winnenden nicht.

(Foto: AP)

Im Juli 2009 wurde deshalb das Waffenrecht leicht verschärft. Seitdem dürfen Minderjährige nicht mehr mit großkalibrigen Waffen schießen und Schützen müssen beweisen, dass sie ihre tödlichen Gerätschaften tatsächlich für die Ausübung eines Sports benötigen. Zudem dürfen die zuständigen Behörden nun unangemeldet Waffenbesitzer zuhause kontrollieren und die Sicherung der Waffen überprüfen. In Baden-Württemberg etwa, wo Winnenden liegt, wurden 2009 bei mehr als 1500 Kontrollen über 700 Verstöße gegen das Waffenrecht registriert.

Tims Vater muss zudem noch immer juristische Folgen für seinen verantwortungslosen Umgang mit seiner großkalibrigen Pistole befürchten. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen ihn Anklage erhoben, wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen, fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Wann der Prozess gegen ihn beginnen wird, ist noch offen. Im Fall der Höchststrafe drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Konzepte für den Ernstfall

Die am weitesten reichenden Konsequenzen aus den wiederholten Amokläufen haben die Schulen selbst und die Polizei gezogen. Ministerien und Schulbehörden ließen Notfallpläne erarbeiten, ihr Personal für den Ernstfall schulen und an Schulen wurden Alarmsignale abgesprochen. Unmittelbar vor dem Jahrestag von Winnenden stellte zudem ein Sonderausschuss des baden-württembergischen Landtags rund 70 Empfehlungen vor, nach denen etwa deutlich mehr Schulpsychologen und spezielle, sichere Türknäufe zum Einsatz kommen sollen.

Die Polizei hatte sich bereits vor dem Amoklauf in Winnenden auf solche Einsätze vorbereitet. In Baden-Württemberg etwa hatten alle rund 14.500 Streifenpolizisten eine spezielle Ausbildung durchlaufen, damit sie im Ernstfall nicht erst auf Spezialeinheiten warten müssen, sondern mit Hilfe spezieller Schutzkleidung sofort eingreifen können. Größere Gefahren werden in diesem Konzept bewusst in Kauf genommen. Auf diese Weise seien bereits in Winnenden noch mehr Opfer verhindert worden, erklärte der Landespolizeipräsident nach dem Einsatz.

Die unmögliche Sicherheit

Doch so richtig und lobenswert all diese Maßnahmen sind: Einen Jugendlichen vom Amoklauf abhalten werden sie nicht. Dass sich die Konsequenzen aus den schulischen Gewalttaten bislang vor allem auf eine mögliche Reaktion konzentrieren, hängt mit der schwierigen Ursachenforschung zusammen, die eine Prävention so schwer macht.

Zwar können Soziologen, Psychologen und Kriminologen eine Vielzahl von Faktoren nennen, die einen – zumeist männlichen – Jugendlichen zum Täter werden lassen: intensives Interesse an anderen Amokläufen, Interesse an Waffen, eine angespannte oder gestörte Persönlichkeit, hohe Affinität zu gewalttätigen Computerspielen und Rückzug aus dem sozialen Umfeld.

Experten ohne Antwort

Identifizieren kann man mit Hilfe dieser Hinweise einen möglichen Täter aber noch lange nicht. "Wir sind noch nicht soweit, mit Hilfe einer Risiko-Checkliste Täter wirklich identifizieren zu können", sagt Klaus Hurrelmann im Gespräch mit n-tv.de. Der Sozialwissenschaftler an der Hertie School of Governance in Berlin hat sich in wegweisenden Arbeiten mit der Sozialisation von Jugendlichen befasst.

Hurrelmann muss wie alle Experten einräumen, dass die Wissenschaft bei der Erforschung des Phänomens Amoklauf noch ganz am Anfang steht. "Deshalb ist die Suche nach Risikosignalen auch mit äußerster Vorsicht anzugehen", sagt der Soziologe, um keine "Verdächtigungskultur" aufzubauen. Hinweise auf die Entwicklung zum Amokläufer gibt es also, aber kein einfaches Ursache-Wirkung-Prinzip. Warum ein junger Mensch zum Gewalttäter wird, bleibt im Dunkeln. Das macht Prävention so schwierig. Die Unsicherheit bleibt.

Quelle: ntv.de