Interview mit Wolfgang Gerhardt "Das ist eine Führungsaufgabe"

26.03.2010, 10:05 UhrDer FDP-Außenpolitiker Gerhardt fordert von den europäischen Regierungen ein klares Ja zum Beitritt der Türkei. "Wenn man überzeugt ist, dass man eine Europäische Union mit der Türkei haben will, dann müssen die politischen Führungen auch dafür eintreten." Er hält es für ausgeschlossen, dass ein europäischer Regierungschef nach erfolgreichen Verhandlungen sagen könnte, "ihr erfüllt alle Bedingungen, aber wir mögen euch nicht".

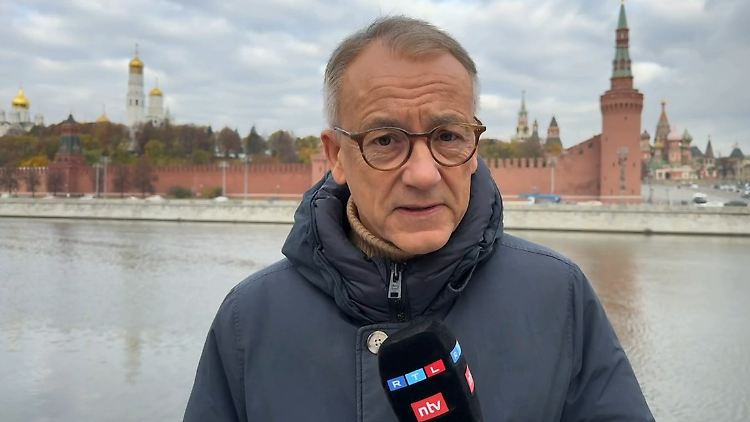

Wolfgang Gerhardt ist Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

n-tv.de: Welches ist für Sie das stärkste Argument für einen EU-Beitritt der Türkei?

Wolfgang Gerhardt: Unter der Voraussetzung, dass die Türkei die Kriterien für eine EU-Mitgliedschaft erfüllt, ist das stärkste Argument für einen Beitritt der Türkei die Möglichkeit, in der Geostrategie und in der kulturellen Herausforderung eine Brücke zu schlagen zwischen muslimischen Gesellschaften und Europa.

Was ist für Sie das stärkste Gegenargument?

Wenn es ein Gegenargument ist: Die türkische Gesellschaft muss natürlich auch eine Entwicklung nehmen, die den Kriterien entspricht, die von der EU 1993 in Kopenhagen beschlossen wurden. Das sind nicht nur wirtschaftliche oder verwaltungsrechtliche Kriterien, sondern auch politische Kriterien, die das Erbe Europas aus der Renaissance und der Aufklärung beschreiben. Die Türkei muss im Übrigen auch zu manchem Souveränitätsverzicht bereit sein. Da sehe ich die größte Klippe.

Im Moment gäbe es in den meisten EU-Mitgliedsländern vermutlich keine Mehrheiten für einen Beitritt der Türkei. Ist das nicht auch ein starkes Gegenargument?

Schon, aber es gibt ja auch die Notwendigkeit zu politischer Führung. Wenn man überzeugt ist, dass man eine Europäische Union mit der Türkei haben will, dann müssen die politischen Führungen auch dafür eintreten. Nicht auf Kosten der Verträge und nicht ohne von der Türkei zu verlangen, dass die Kriterien von Kopenhagen erfüllt werden, aber sie müssen ihre Gesellschaften überzeugen. Das ist eine Führungsaufgabe. Das Gleiche gilt allerdings für die politische Führung in der Türkei: Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist nicht nur eine nationale Prestigefrage, sie erfordert große Veränderungen und große Anstrengungen.

Verstehen Sie die Position der türkischen Regierung, dass es keine Alternative zur Vollmitgliedschaft gibt?

Es ist verständlich, dass die Türkei eine Vollmitgliedschaft erreichen will, wenn sie die Kriterien erfüllt. Wenn sie sich allerdings europäisch orientieren will, dann muss sie sich auch so verhalten. Manche Äußerungen des türkischen Ministerpräsidenten - wie jetzt zur türkischen Sprache und zu türkischen Schulen in Deutschland - zeigen nicht gerade, dass Erdogan wirklich begriffen hat, welch große Öffnung seiner Gesellschaft bevorsteht.

Ministerpräsident Erdogan hat vorgeschlagen, dass in Deutschland türkische Gymnasien gegründet werden.

Die kann es ja geben, aber Ministerpräsident Erdogan hat gesagt, man müsse zunächst die eigene Sprache beherrschen, nämlich Türkisch, und das sei leider selten der Fall. Er hat die Forderung nach türkischen Gymnasien mit den Sprachproblemen der in Deutschland lebenden Türken selbst in ihrer Heimatsprache begründet. Bei einem türkischen Gymnasium wäre die Frage, wie man es integrativ einsetzen kann. Da gibt es von ihm keine Aussage und das ist zu wenig.

Wie schätzen Sie den Stand der laufenden Beitrittsverhandlungen ein - wann wäre ein realistischer Zeitpunkt für einen Beitritt erreicht?

Ich sehe das nicht in absehbarer Zeit, ich würde nahezu ein Jahrzehnt kalkulieren.

Was erwarten Sie vom Türkei-Besuch von Angela Merkel? Sie will in Ankara ihr Konzept der privilegierten Partnerschaft vorstellen.

Ich glaube, dass die Union und die Bundeskanzlerin sich darüber im Klaren sein müssen, dass die meisten Mitglieder der Europäischen Union und die bisherigen Beschlüsse der Europäischen Union volle Verhandlungen mit der Türkei eröffnet haben. Jetzt wird verhandelt, erst danach kann bilanziert werden.

Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, Martin Schulz, plädiert dafür, dass die EU-Regierungschefs die Karten auf den Tisch legen: Wenn sie einen Türkei-Beitritt ablehnen, dann sollten sie dies offen sagen und die Verhandlungen beenden, meint Schulz. Was würden Sie von so einem Schritt halten?

Die Europäische Union hat beschlossen, mit der Türkei Beitrittsverhandlungen zu führen. Dann bin ich auch dafür, dass die Verhandlungen geführt werden. Man kann auch sagen, ergebnisoffen, aber es müssen all die Bedingungen verhandelt werden, die eine EU-Mitgliedschaft voraussetzt. Wenn die Türkei diese Bedingungen erfüllt, sehe ich den europäischen Regierungschef nicht, der sagt: Wir haben verhandelt, ihr erfüllt alle Bedingungen, aber wir mögen euch nicht. Das hielte ich für gänzlich unvertretbar.

Mit Wolfgang Gerhardt sprach Hubertus Volmer

Quelle: ntv.de