"Kainsmal eines Regimes" Der Bau der Berliner Mauer

13.08.2009, 07:45 Uhr

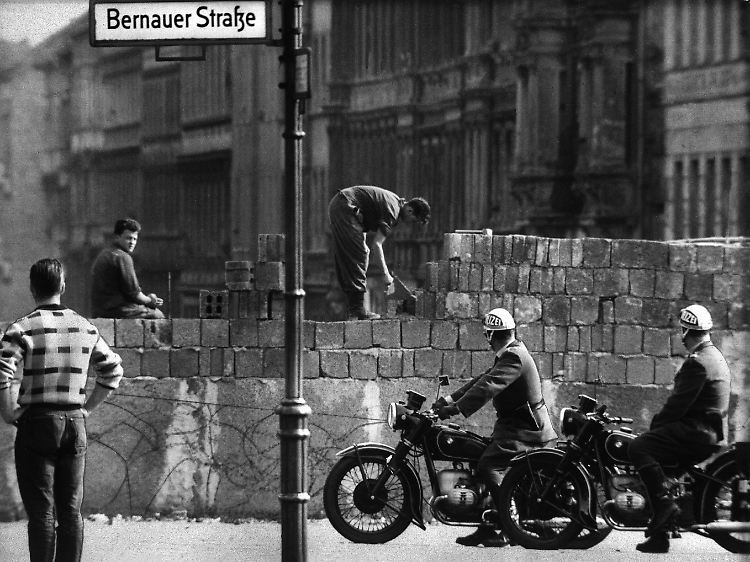

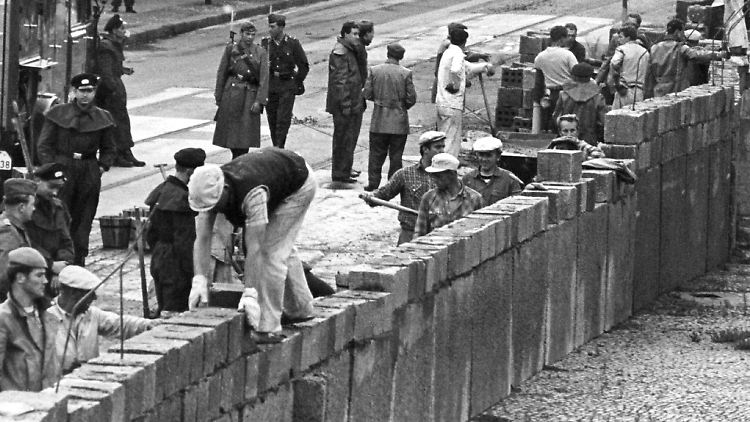

Unter der Aufsicht von bewaffneten Volkspolizisten errichtet eine Ostberliner Maurerkolonne am 18. August 1961 an der sowjetisch-amerikanischen Sektorengenze am Potsdamer Platz eine mannshohe Mauer.

(Foto: dpa)

Es war ein sonniger August-Sonntag in Berlin und wieder Wahlkampf in Deutschland. Beunruhigende Nachrichten aus seiner Stadt veranlassten den Regierenden Bürgermeister Willy Brandt am 13. August 1961 seine Wahlkampfreise als SPD-Kanzlerkandidat durch die Bundesrepublik abzubrechen und sofort nach Berlin zurückzukehren. Seit den frühen Morgenstunden rissen ostdeutsche Grenzsoldaten entlang der Sektorengrenze zum amerikanischen, britischen und französischen Sektor von West-Berlin die Straßen mit Spitzhacken und Presslufthämmern auf und verlegten Stacheldrahtverhaue. Panzerfahrzeuge fuhren auf. Vor dem bisher offenen Brandenburger Tor marschierten Uniformierte mit Maschinenpistolen auf, der bisher durchgängige S- und U-Bahnverkehr zwischen Ost- und West-Berlin wurde unterbrochen. Ein Teil der West-Berliner Polizei wurde in Alarmbereitschaft versetzt.

"Ost-Berlin abgeriegelt" meldeten Extrablätter der West-Berliner Zeitungen im Laufe des Tages. Der Aufbau des "antifaschistischen Schutzwalls", wie die DDR die Mauer nannte, hatte begonnen, "ein Verbrechen gegen das eigene Volk", wie es der spätere Bundespräsident Johannes Rau einmal nannte und hinzufügte: "Diese mörderische Grenze mitten durch Berlin und mitten durch Deutschland war das Kainsmal eines Regimes, das Machterhalt und Ideologie über Menschenrecht und Menschenwürde gestellt hat."

"Offene Stelle" Berlin

Willy Brandt fasste das für viele Berliner Unfassbare in die Worte: "Ein Regime des Unrechts hat ein neues Unrecht begangen, das größer ist alles zuvor!" Es war der absolute Tiefpunkt im Verhältnis der beiden Teile Deutschlands zueinander, die Mauer sollte 28 Jahre lang ein weltweit zu trauriger Berühmtheit gelangtem Symbol der Teilung Deutschlands werden, das nur noch vom Brandenburger Tor übertroffen wurde. Dabei hatte SED-Chef Walter Ulbricht noch im Juni 1961 auf einer internationalen Pressekonferenz in Ost-Berlin verkündet: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!"

Der damalige Vertreter des Regierenden Bürgermeisters Franz Amrehn und der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer (beide CDU), unterrichteten noch in der Nacht Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) über die neuen Maßnahmen Pankows, der im Westen damals übliche Sprachgebrauch für die Regierung der DDR, die damals noch Sowjetzone genannt wurde. Die Staaten des Warschauer Vertrages, also der damalige Ostblock, hatten die ostdeutschen Machthaber mit SED-Chef Ulbricht und seinem "organisatorischen Helfer" Erich Honecker ermächtigt, "an der Westberliner Grenze eine solche Ordnung einzuführen, durch die der Wühltätigkeit gegen die Länder des sozialistischen Lagers zuverlässig der Weg verlegt und rings um das ganze Gebiet Westberlins einschließlich seiner Grenze mit dem demokratischen Berlin eine verlässliche Bewachung und eine wirksame Kontrolle gewährleistet wird".

In Wahrheit ging es um den seit Jahren anhaltenden Flüchtlingsstrom von Ost nach West mit der "offenen Stelle" Berlin, der sich in letzter Zeit wieder dramatisch verstärkt hatte. Das Notaufnahmelager in Berlin-Marienfelde konnte den Zustrom kaum noch fassen.

Die Kanonrohre der Weltmächte

Der damalige Wahlkampfleiter Brandts und spätere Regierende Bürgermeister Klaus Schütz erinnerte sich später in einer Fernseh-Dokumentation an jene schicksalhaften Tage: "Die Menschen waren sehr erregt, Willy Brandt aber vor allem auch darüber, dass die Westmächte das alles so hinnahmen." Mit seinem "Brand-Brief" an US-Präsident John F. Kennedy soll sich Willy Brandt damals sowohl in Washington als auch in Bonn einigen Unmut zugezogen haben. Zur "Beruhigung" schickte Kennedy schließlich am 19. August 1961 seinen Vize Lyndon B. Johnson nach West-Berlin, wo er stürmisch empfangen wurde. "Johnson kam schneller als Adenauer" hieß es, der Kanzler kam am 22. August in die Stadt. Die Lage in Berlin spitzte sich zu, als sich am 27. Oktober 1961 am alliierten Grenzübergang Checkpoint Charlie sowjetische und amerikanische Panzer unmittelbar gegenüberstehen, quasi die Kanonenrohre der beiden Weltmächte unmittelbar aufeinander gerichtet waren.

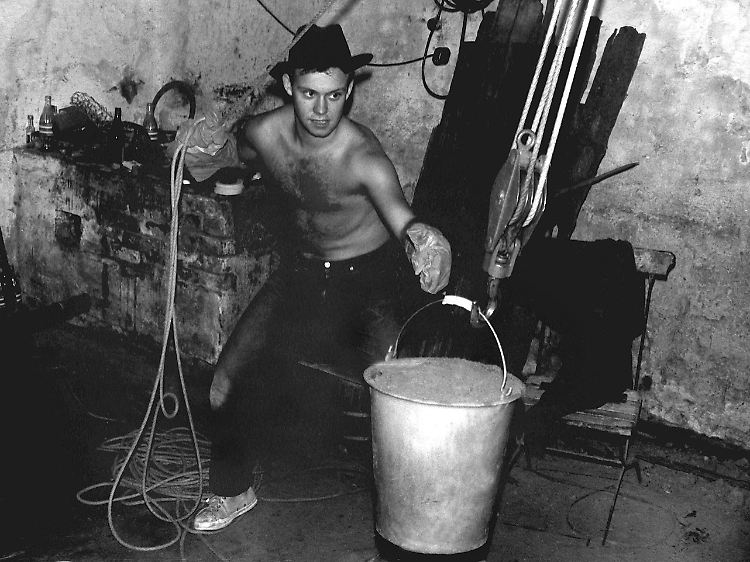

Der Westberliner Fluchthelfer Klaus-Michael von Keussler ist beim Tunnelbau unter der Berliner Mauer zu sehen. (Archivfoto vom November 1963)

(Foto: dpa)

Brandt meinte in einer Fernsehansprache damals: "Trotz der bedrückenden Lage, in der wir uns befinden, vertrauen wir darauf, dass es doch eine gemeinsame Zukunft in einem wiedervereinigten Deutschland geben wird." Als späterer Bundeskanzler leitete Brandt gemeinsam mit Egon Bahr eine Ostpolitik ein ("Wandel durch Annäherung"), die den Berlinern nicht nur praktische Erleichterungen brachte, sondern letztendlich auch das politische System auf der anderen Seite der Mauer in zunehmende Bedrängnis brachte.

Der damalige Leiter der "Berliner Abendschau" des Senders Freies Berlin, Harald Karas, erinnerte sich in der RBB-Dokumentation an den Mauerbau: "Viele waren der Meinung, das kann nicht lange dauern, das ist so abenteuerlich, so absurd, eine Stadt mittendurch zu schneiden, das kann nicht funktionieren, das ist ein Akt der Verzweiflung. Dass es dann so lange dauern würde, bis 1989, hat niemand geahnt."

Lebensgefährliche Fluchten

Und das wollten auch viele Menschen in der DDR auch nicht abwarten, die seit 1961 zum Teil lebensgefährliche Fluchten in den Westen wagten und dabei oft auch den Tod fanden - erschossen, verblutet oder ertrunken. Die ersten stürzten sich noch im August aus den Fenstern der zu Ost-Berlin gehörenden Wohnhäuser in der Bernauer Straße, die danach immer wieder zum Schauplatz dramatischer Fluchtszenen werden sollten, zum Teil mit aufgespannten Sprungtüchern der West-Berliner Feuerwehr, während DDR-Grenzposten an den Beinen der Flüchtlinge am offenen Fenster zerrten. Die Bilder gingen um die Welt, wie auch vom DDR-Soldaten Conrad Schumann, der mit Stahlhelm und Maschinenpistole über den ausgerollten Stacheldraht sprang und gleich im West-Berliner Polizeiauto verschwand.

In Berlin erinnert eine Pflastersteinreihe an den ehemaligen Verlauf der Mauer.

(Foto: dpa)

Im Dezember 1961 durchbrechen Flüchtlinge, darunter der Lokführer, mit einer Dampflok der DDR-Reichsbahn im Kugelhagel die Grenze nach Berlin-Spandau (später als "Durchbruch Lok 234" mit Erik Schumann als Lokführer verfilmt). Etwa ein Dutzend Mal graben Flüchtlinge einen Tunnel nach West-Berlin - zu den Fluchthelfern gehören oft Studenten der Freien Universität Berlin oder der spätere Astronaut Reinhard Furrer. Andere Flüchtlinge kapern auf der Spree ein Fahrgastschiff, das unter Beschuss der DDR-Grenzposten nach West-Berlin entkommt. Andere wagen im Süden Deutschlands die Flucht mit der ganzen Familie in einem Heißluftballon oder landen mit zwei Leichtflugzeugen auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude, damals hart an der Berliner Sektorengrenze liegend.

Eine die halbe Welt erschütternde Szene spielte sich am 17. August 1962 an der Zimmer- und Friedrichstraße unweit des alliierten Kontrollpunktes Checkpoint Charlie ab, als der 18-jährige Peter Fechter von zahlreichen Schüssen der Grenzpolizisten getroffen wird und eine Stunde lang vor den Augen entsetzter West-Berliner verblutet ("Helft mir doch!" waren seine letzten Rufe). Auf West-Berliner Plakaten an der Mauer hieß es damals: "Verblutet an der Mauer! Kein Schießbefehl kann das erzwingen!"

Unterlassene Hilfe

Tagelang demonstrieren West-Berliner Jugendliche an dieser Stelle und bewerfen die Grenzsoldaten unter Rufen wie "Mörder!" mit Steinen, die mit Tränengas antworten. Schließlich muss sogar die West-Berliner Polizei gegen die Demonstranten einschreiten (auf Befehl der alliierten Schutzmächte, wie die westlichen Besatzungsmächte genannt wurden). Egon Bahr erinnerte sich später: "Wir hatten auch einen Schießbefehl. Unser lautete: wir dürfen Flüchtlinge nicht freischießen und ihnen nicht die Flucht erleichtern. Wir dürfen nur antworten, wenn Schüsse auf unserer Seite einschlagen, also Notwehr. Das heißt, wir haben uns eigentlich der unterlassenen Hilfe schuldig gemacht."

Über Lautsprecher hieß es damals von einem "Studio am Stacheldraht" in Richtung der DDR-Grenzsoldaten: "Lasst das Schießen sein! Denkt daran: Ihr werdet dafür eines Tages zur Rechenschaft gezogen!" Noch wenige Monate vor dem Fall der Mauer wird am 8. März 1989 in Berlin der 20-jährige Chris Gueffroy bei einem Fluchtversuch erschossen. Das Bundesverfassungsgericht hat die tödlichen Schüsse auf Flüchtlinge als schwerstes kriminelles Unrecht eingestuft. Dennoch wurden über 95 Prozent der angeklagten Grenzsoldaten in Berlin nur zu Bewährungsstrafen verurteilt oder sogar freigesprochen.

In 28 Jahren gab es in Berlin aber auch eine unheimliche "Normalität des Mauer-Alltags" - in direkter Nachbarschaft von Todesstreifen, Panzersperren und Wachtürmen lag auf der anderen Seite eine Schrebergartenidylle, wo West-Berliner im Schatten der Mauer ihre Campingstühle aufstellten. Das dokumentiert, neben den dunklen Mauer-Erinnerungen, auch der jetzt erschienene, von Kai Dieckmann herausgegebene Band "Die Mauer- The Wall" mit einem Vorwort von Altkanzler Helmut Kohl.

Es dauerte bis zum 750. Stadtjubiläum Berlins 1987, bis ein Staatsmann die Welt wieder wach rüttelte und US-Präsident Ronald Reagan vor dem Brandenburger Tor ausrief: "Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!" (Mr. Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor. Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!) Danach dauerte es nur noch zwei Jahre, bis am Abend des 9. November 1989 das SED-Politbüromitglied Günter Schabowski auf einer internationalen Pressekonferenz in Ostberlin stockend und eher stammelnd den "Vollzug" meldete: "Das ist ab sofort, unverzüglich ..."

Quelle: ntv.de, Wilfried Mommert, dpa