Das Massaker von Srebrenica Die Toten finden ihre letzte Ruhe

11.07.2009, 07:36 Uhr

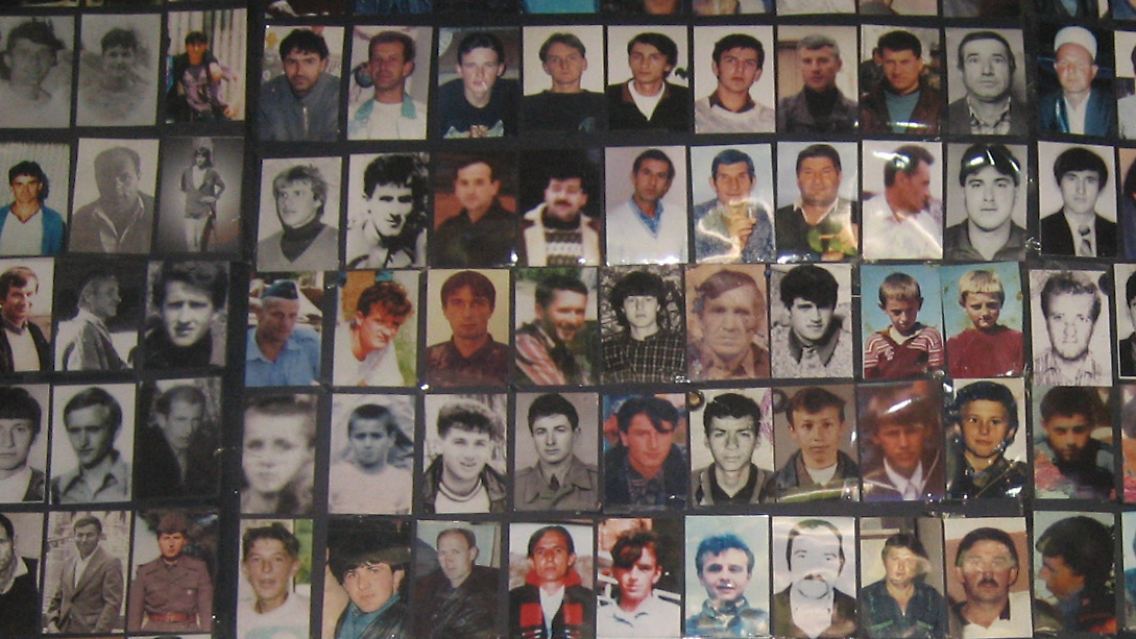

2007 entdeckte Überreste des Massakers von 1995 in einem Massengrab in Bosnien.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Am 11. Juli eines jeden Jahres werden auf dem Friedhof in Potocari in Bosnien-Herzegowina die Gebeine hunderter Männer und Jungen beigesetzt, in diesem Jahr 518. Es sind die im vergangenen Jahr identifizierten Toten des größten Genozids nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa.

In der Nähe von Srebrenica, einer kleinen Stadt im Osten Bosnien-Herzegowinas, starben in den Tagen vom 11. bis zum 15. Juli 1995 etwa 8.000 Männer und Jungen. Seit 1992 kämpften muslimische Bosniaken und Serben in der Region gegeneinander. 1993 erklärte die UN Srebrenica zur Schutzzone, die größtenteils bosniakischen Einwohner mussten ihre Waffen an Blauhelm-Soldaten abgeben. Im Juli 1995 geschah das Unfassbare: Die Serben unter Kommando von Ratko Mladic marschierten in die UN-Schutzzone ein und richteten unter den wehrlosen bosniakischen Männern ein Blutbad an.

Reihenweise wurden die Männer niedergemetzelt. Anschließend stiefelten die serbischen Soldaten über die am Boden übereinander liegenden Körper, wer sich noch regte, bekam eine Kugel in den Kopf. "Sie haben den Schädel meines Vaters gefunden, sie hatten ihn direkt in den Kopf geschossen. Offenbar hat er noch einige Minuten länger gelebt als die anderen. Das tut mir immer noch leid für ihn." Amra Begivic versagt die Stimme. Sie ist eine sympathische Frau Anfang 30, die aussieht, als stünde sie mit beiden Beinen fest im Leben.

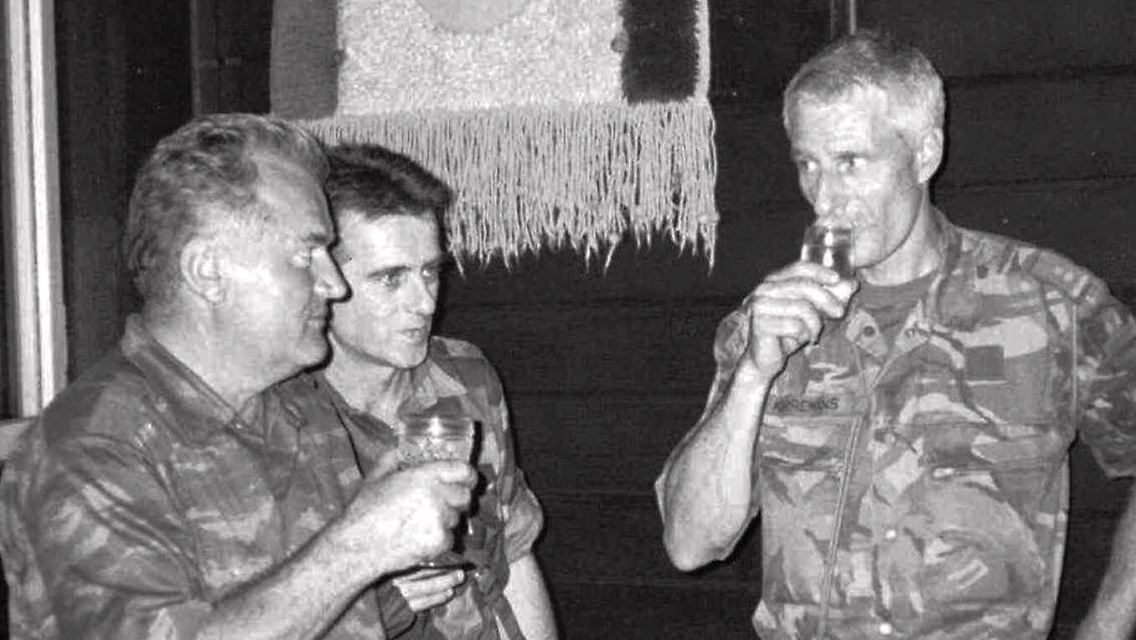

Ein Foto, das zum Sinnbild des Scheiterns der UN-Mission wurde: Ratko Mladic und der niederländische Blauhelm-Kommandant Thomas Karremans trinken am 12. Juli 1995 ein Gläschen Schnaps zusammen, nachdem Mladics Truppen in die Schutzzone einmarschiert waren. Karremans sollte die Menschen in der UN-Zone schützen, doch am nächsten Tag begann das Massaker.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Die Leichname der Männer schoben die Serben in Gruben zusammen. Doch als Wochen später klar wurde, dass die Massengräber auf Satellitenbildern zu erkennen sind, kehrten die Maschinen noch einmal zurück. Sie baggerten die verwesenden Körper auf Lkw und verscharrten sie an schwerer auffindbaren Stellen. Leichen wurden in Einzelteile zerrissen, menschliche Überreste miteinander vermischt. Die Knochen der Toten splitterten, als der Boden über ihnen planiert wurde. Vermutlich sind bis heute nicht alle sekundären Massengräber gefunden worden.

Suche nach Gewissheit

Die langen Listen der Vermissten, welche die Frauen angelegt hatten, sind die Basis für die Suche nach den Toten. Zunächst versuchte man, sie anhand von Kleidungsresten und persönlichen Gegenständen zu identifizieren. Doch kaum ein Skelett ist vollständig, aus den Massengräbern werden Berge einzelner Knochen und nur spärliche Reste von Habseligkeiten geborgen.

Bei der Identifizierung der Toten hilft die "International Commission on Missing Persons" (ICMP), eine Organisation, die 1996 auf Initiative von Bill Clinton etabliert wurde. Seit 2005 werden systematisch DNA-Tests eingesetzt, in einer weltweit einmaligen Großaktion werden die Angehörigen erfasst. Sie erhalten ein Formular, in das sie persönliche Daten schreiben und vier Tropfen Blut an eingekreisten Stellen auf das Papier stempeln.

Diese Proben werden mit Proben der Gebeine aus den Ausgrabungsstätten verglichen. Die Mitarbeiter des ICMP arbeiten mit der Genauigkeit von Archäologen, jeder Schritt wird fotografisch dokumentiert. Zahlenkombinationen und Barcodes verhindern Verwechslungen der mit ihrer Arbeit verbundenen Menschenschicksale. Es geht einerseits darum, die Knochenfunde den Blutproben der Angehörigen und damit einem Namen zuzuordnen, andererseits die Gebeine eines Toten aus verschiedenen Massengräbern heraus zu sortieren. Per Computer lassen sich Knochen-zu-Blut oder Knochen-zu-Knochen matchen: 99,99 Prozent Übereinstimmung der DNA dieses Fingerknochens mit den Proben einer Mutter und einer Tochter, die ihren Sohn oder Bruder vermissen. 99,99 Prozent Übereinstimmung dieses Rippenstückes mit Knochenstückchen aus zwei anderen sekundären Massengräbern.

Endgültige Gewissheit

6100 Männer und Jungen sind inzwischen namentlich bekannt. Für ihre Familien bedeutet das endgültige Gewissheit und ein Ende des Wartens auf eine späte Rückkehr. In rund 2000 Fällen davon sind erst wenige Prozent des Skeletts gefunden worden, die Angehörigen entschieden, auf zusätzliche Stücke zu warten und nicht nur einen oder wenige Knochen beizusetzen. Schätzungsweise weitere 2000 Körper sind noch nicht identifiziert.

Amra Begivic erzählt, sie sei erleichtert gewesen als die Nachricht kam, man habe ihren Vater endlich gefunden. Sie fuhr zur Identifizierung seiner Überreste zum ICMP, sah einen Teil seines Schädels und einen Handknochen, die in einer blauen Plastiktüte aufbewahrt wurden. Als sie zurück nach Hause kam, traf sie die Verzweiflung mit Wucht. Sie wagte nicht, ihre Tochter, die damals wenige Monate alt war, zu berühren. Wie in Trance schrubbte sie wieder und wieder ihre Finger, weinte und schrie und konnte nicht fassen, dass der Großvater sein Enkelkind durch ihre Hände mit Krankheiten infizieren könnte. Er hätte die Kleine erleben müssen, mit ihr spielen sollen – das ist es, was Großväter tun, wenn die Welt in Ordnung ist.

Manche Frauen haben bei dem Massaker alle männlichen Verwandten verloren, ihre Männer, Söhne, Väter, Brüder. Das Andenken der Toten, aber auch die Forderung nach Anerkennung und Gerechtigkeit sind zu ihrem Lebensinhalt geworden. Vor allem für die Witwen gibt es keinen Neuanfang, ihr Leben ist mit ihren Männern untergegangen. Ihre Toten zu begraben bedeutet für die Frauen den letzten Dienst, den sie ihnen erweisen können.

Jedes Jahr am 10. Juli bringt ein langer Zug von Lkw die grün bespannten Särge auf den zentralen Friedhof nach Potocari, einem Nachbarort von Srebrenica. Hier haben die meisten Frauen ihre Männer zum letzten Mal lebend gesehen, hier werden die Opfer des Genozids am 11. Juli beerdigt. "Jedes Jahr am 11. Juli regnet es in Potocari," erzählt Amra Begivic. "Doch wenn die Trucks kommen, dann reißt der Himmel auf und die Sonne scheint." In diesem Jahr wird auch ihr Vater beigesetzt. Die Gräber sind mit weißen Mamor-Stelen markiert, nach dem 11. Juli 2009 werden es 3.637 sein.

Quelle: ntv.de