Anerkennung Südossetiens Kreml im Zugzwang

25.08.2008, 17:56 UhrEin halbes Jahr nach Anerkennung der Kosovo-Unabhängigkeit durch den Westen hat Russland seine lang angekündigte Antwort gegeben. Das Parlament in Moskau nahm den jüngsten Krieg im Südkaukasus zum Anlass, die Anerkennung der Unabhängigkeit Südossetiens und Abchasiens von Georgien zu fordern. Russlands Staatsmedien schüren die patriotische Stimmung in der Öffentlichkeit derart, dass Präsident Dmitri Medwedew als entscheidende Instanz früher oder später die Gebiete anerkennen dürfte. Nach dem Streit um den russischen Militäreinsatz in Georgien steuert der Kreml damit in einen noch größeren Konflikt mit dem Westen.

Die Befürworter im Parlament nennen humanitäre Gründe für die Anerkennung. "Niemand wird dann jemals wieder den Frieden der Menschen in Südossetien angreifen", warb der Vorsitzende des Föderationsrates, Sergej Mironow. Hinter der Eile stehen aber auch handfeste militärische Interessen.

Georgiens Austritt aus der GUS

Russland müsse die juristische Grundlage für den Verbleib seiner Truppen in Südossetien schaffen, meint der Kremlberater Gleb Pawlowski. "Wenn sie abziehen, bekommen wir Probleme in Südossetien, im Kaukasus sowie im ganzen Land. Deshalb müssen Südossetien und Abchasien anerkannt werden", sagte der Präsident des "Fonds für effektive Politik" der Zeitung "Iswestija".

Konkret geht es nach Experten-Ansicht darum, dass nur mit einer Abspaltung von Georgien die Stationierung der russischen Soldaten in den Provinzen auf Dauer zu rechtfertigen sei. Denn Georgiens Präsident Michail Saakaschwili hat gleich nach dem Blutvergießen im Südkaukasus den Austritt seines Landes aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) verkündet. Die Legitimierung der russischen Friedenssoldaten, die mit einem Mandat der GUS seit über zehn Jahren in Abchasien und Südossetien stationiert sind, fiele damit weg.

"Bedingungen diktieren"

Im Westen dürfte im Fall einer russischen Anerkennung das letzte Verständnis für das militärische Vorgehen Moskaus im Südkaukasus aufgebraucht sein. Bei allen Richtungsstreitigkeiten sind sich NATO und EU immerhin darin einig, dass die territoriale Einheit Georgiens auf Grundlage des Völkerrechts bewahrt bleiben muss.

Die kremltreue Presse griff das von russischen Nationalisten seit langem verfolgte Ziel einer Anerkennung mit Begeisterung auf. "Russland ist wieder da!", titelte die Tageszeitung "Iswestija". Nach zwei Jahrzehnten voller empfundener Demütigungen durch den Westen steige Russland mit seiner demonstrierten Vormacht im Südkaukasus wie Phoenix aus der Asche empor. "Durch unseren Schutz für kleine Völker sind wir wieder ein ernstzunehmender Faktor in der Weltpolitik geworden", verkündete "Iswestija" seinen Lesern. "Wir arbeiten nicht mehr nur an Vereinbarungen mit, sondern diktieren in gewissem Maße selbst die Bedingungen", erklärte der dem Kreml aufs engste verbundene Politologe Wjatscheslaw Nikonow.

Kreml unter Zugzwang

Ungeachtet aller Patriotismus-Euphorie sind sich viele russische Abgeordnete bewusst, dass sie mit ihrer Forderung nach Unabhängigkeit mit dem Völkerrecht kollidieren. Die Tageszeitung "Kommersant" verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die russische Führung gleich nach dem georgischen Angriff auf Zchinwali den Vorwurf des "Völkermordes" Georgiens an den Menschen in Südossetien erhob. Russland wird nichts unversucht lassen, um den Westen davon zu überzeugen, damit die Abspaltung Abchasiens und Südossetiens legitimiert werden kann.

Der Kreml hat sich mit der offensichtlich orchestrierten Kampagne unter Zugzwang gesetzt. Bei aller Südossetien- und Abchasien-Begeisterung im russischen Staatsapparat würde manchen Beobachter eine schnelle Zustimmung Medwedews überraschen. "Erst wenn die Staatsführung zu der Erkenntnis kommt, dass die zu erwartenden Folgeschäden gering sind, könnte die juristische Anerkennung erfolgen", sagte der Politologe Alexej Makarkin vom Zentrum für Polittechnologie der Zeitung "Nowyje Iswestija". Auch auf russischem Staatsgebiet sind längst nicht alle Unabhängigkeitsbestrebungen im Keim erstickt.

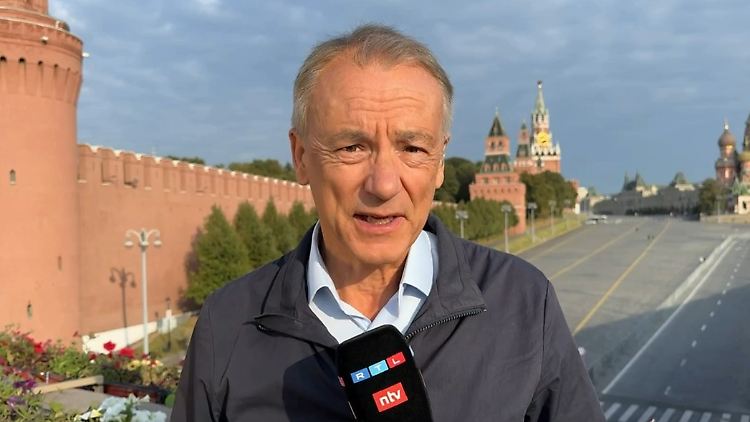

Quelle: ntv.de, Stefan Voß, dpa