Weißrussische Realität Lukaschenko bleibt auf der Bühne

19.12.2010, 19:27 UhrWeißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko sitzt weiter fest im Sattel und kann seine Amtsjahre 17 bis 20 in Angriff nehmen. Ein Ende der autoritären Herrschaft des 56-Jährigen ist vorläufig jedenfalls nicht in Sicht. Er bleibt der "letzte Diktator Europas".

Dass die Uhren in Weißrussland anders laufen als in den meisten europäischen Staaten, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Seit dem Machtantritt Alexander Lukaschenkos 1994 herrschen in der ehemaligen Sowjetrepublik "stabile" politische Verhältnisse. Diese werden zumindest vier weitere Jahre "garantiert" bleiben, denn Lukaschenko hat - wen wundert's - den Urnengang mit großer Mehrheit für sich entschieden.

Auch die diesjährige Präsidentenwahl entsprach natürlich nicht den Normen, die in parlamentarischen Demokratien in Europa üblich sind. Lukaschenko - von George W. Bush als "letzter Diktator Europas" bezeichnet - ließ in der Hauptstadt Minsk bereits vor dem Votum das Militär auffahren, nach offiziellen Angaben "zum Schutz der Bürger". Trotz Forderungen aus der Europäischen Union, faire Wahlen abhalten zu lassen, hielt der 56-Jährige die Opposition während des Wahlkampfes wieder an der kurzen Leine. Zudem kam es erneut zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten

Allerdings wurde diesmal wenigstens kurz Demokratie gespielt: In den gleichgeschalteten weißrussischen Medien durften die Oppositionskandidaten ihre Anliegen vorbringen - natürlich ohne den großen Meister, der sowohl im Fernsehen als auch im Radio durch Abwesenheit glänzte. Der Präsident und seine Propagandatruppe wurden dafür unmittelbar vor der Wahl richtig aktiv: Es gab nur noch die Lukaschenko-Show; die Oppositionellen fanden sich in der politischen Nische wieder.

Zersplitterte Opposition und bescheidener Wohlstand

Fakt ist: Durch ihre Uneinigkeit hat auch die Opposition selbst Lukaschenkos Sieg möglich gemacht. Gegen den Staatschef traten sage und schreibe neun Kandidaten an. Der Präsidentschaftskandidat von 2006, Alexander Milinkiewitsch, hatte bereits im Vorfeld abgewinkt, weil er nicht die vollständige Rückendeckung des Anti-Lukaschenko-Lagers erhielt. Damit war der Weg für den Machthaber endgültig frei.

Tatsache ist aber auch, dass Lukaschenkos Wirtschafts- und Sozialpolitik von einem nicht unerheblichen Teil der weißrussischen Bevölkerung positiv aufgenommen wird. Der Staat garantiert durch sein Eingreifen in die wirtschaftlichen Prozesse einen bescheidenen Wohlstand. So wurde die Privatisierung nach Lukaschenkos Machtantritt gestoppt. Den Weißrussen blieben radikale soziale Umbrüche wie zum Beispiel in Russland erspart. Sie geben sich mit einer Sowjetunion im Kleinformat zufrieden. Viele von ihnen flüchten auch ins Private und stehen den politischen Verhältnissen - ob aus Angst oder aus Resignation - gleichgültig gegenüber.

Im Clinch mit Russland

Bemerkenswert ist, dass es diesmal keine Wahlhilfe des großen Nachbarn Russland für Lukaschenko gab. Sein Verhältnis zum starken Mann in Moskau, Ministerpräsident Wladimir Putin, ist zerrüttet. Mit Präsident Dmitri Medwedew gab es zwar Versöhnungsbilder; aber der Kremlchef ist alles andere als ein Fan seines Minsker Kollegen. Die russischen Staatsmedien scheuten sich nicht, Lukaschenko als "Irren" zu bezeichnen.

Die in den 1990er Jahren aus der Taufe gehobene Russisch-Weißrussische Union existiert derzeit nur auf dem Papier. Die Moskauer Führung trägt Lukaschenko noch immer nach, dass er die Anerkennung der Unabhängigkeit der georgischen Landesteile Südossetien und Abchasien verweigert. Den "Freundschaftspreis" für Öl und Gas haben die Russen gekappt - mit dem Ergebnis, dass sich die bilateralen Beziehungen weiter abkühlten. Zudem wollen Putin und Co. die von Lukaschenko angestrebte Annäherung Weißrusslands an die EU nicht.

Der Westen laviert

Diese ist allerdings für Lukaschenko nötig, will er seine Weißrussen weiter mit sozialen Gaben bei Laune halten. Er spekuliert auf die Milliardenkredite, die aus westlicher Richtung nach Minsk fließen könnten. Mitglied des EU-Projekts "Östliche Partnerschaft" - und somit ein möglicher EU-Beitrittskandidat - ist Weißrussland bereits.

Der Westen tut sich trotz eines leichten Tauprozesses mit seinen Beziehungen zu Weißrussland naturgemäß noch schwer. Aber in Brüssel, Berlin, Paris und London ist man sich auch im Klaren: Weißrussland wird noch eine ganze Weile anders sein, weil Alexander Lukaschenko nicht so schnell von der politischen Bühne verschwinden wird.

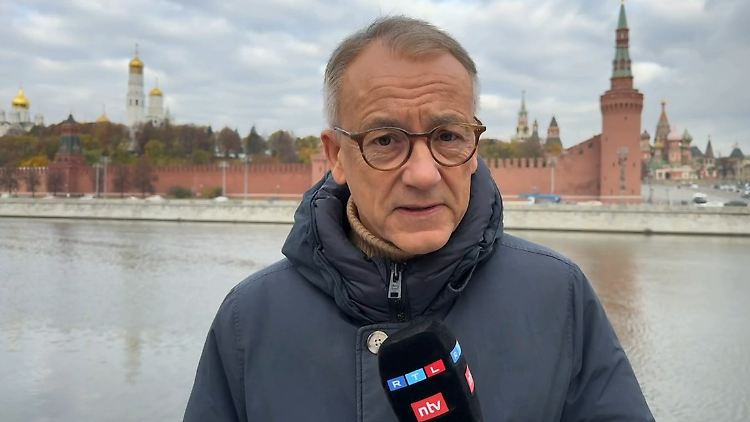

Quelle: ntv.de