Mehrheitswahlrecht Vergebliche Vorschläge

06.03.2008, 17:43 UhrGewährleisten Grundgesetz und Wahlrecht noch die politische Stabilität, welche die Väter der Republik sicherstellen wollten und bislang auch erreicht haben? Zwei frühere Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts haben die Frage aufgeworfen. Sie haben sie verneint. Ernst Benda und jetzt Roman Herzog plädieren für ein Mehrheitswahlrecht, wie es in Großbritannien oder in anderer Ausgestaltung in Frankreich stabile parlamentarische Mehrheiten herbeiführt. Beide machen sich keine Hoffung.

Für Ernst Benda ist sein Plädoyer ein Rückblick in die eigene politische Vita. Als Staatssekretär im Bundesinnenministerium der Großen Koalition von 1966 bis 1969 arbeitete er an einem "Mehrheitsbildenden Wahlrecht". Es sollte Regierungsbildungen ermöglichen, ohne dass SPD und Union dabei entweder aufeinander oder auf die FDP als Mehrheitsbeschaffer, als "Wagscheißerle", angewiesen wären. Benda scheiterte.

Anders als damals sind heute nicht drei sondern fünf Parteien im Bundestag, ebenfalls unter anderem in Hessen. Anders als damals ist heute am Beispiel Hessen die Gefahr politischer Instabilität manifest, die Bildung einer Mehrheitsregierung offenbar unmöglich. Wie damals werden die Staatsrechtler nie die Zustimmung derer finden, denen ein Mehrheitswahlrecht den Garaus machen würde, damals der FDP auch sollte. Große Koalitionen würden sich mit einem solchen Vorhaben dem Vorwurf aussetzen, nichts anderes im Sinne zu haben als die Ausschaltung der Konkurrenz.

Grundgesetz und Tradition von Koalitionen beschwören zudem eine Gefahr herauf, auf die außer Herzog auch Ministerpräsidenten hingewiesen haben. Sie wird umso größer, je häufiger bunt gefärbte Parlamente und bunt gefärbte Koalitionen werden. Bei Gesetzen, welche die Zustimmung des Bundesrates bedürften, droht Stillstand der Gesetzgebung, weil Zustimmung die Mehrheit der Länder braucht. Enthaltung wirkt wie Nein. Enthaltung aber wird in Koalitionen regelmäßig vereinbart für den Fall, dass sich die Partner nicht über Ja oder Nein einigen. Mit der Zahl der Partner wächst die Schwierigkeit der Einigung.

Die Zustimmung des Bundesrates an die relative statt an die absolute Mehrheit zu binden, ist in der Tat der Ausweg. Er wird allerdings nur beschritten werden können, bevor die Zahl der Viel-Parteien-Koalitionen so groß ist, dass aus der theoretischen Gefahr des Gesetzgebungsstillstands die praktische Möglichkeit der Blockade wird.

Die Änderung braucht eine Mehrheit, und Zustimmung heißt: Verzicht auf Macht, Blockademacht.

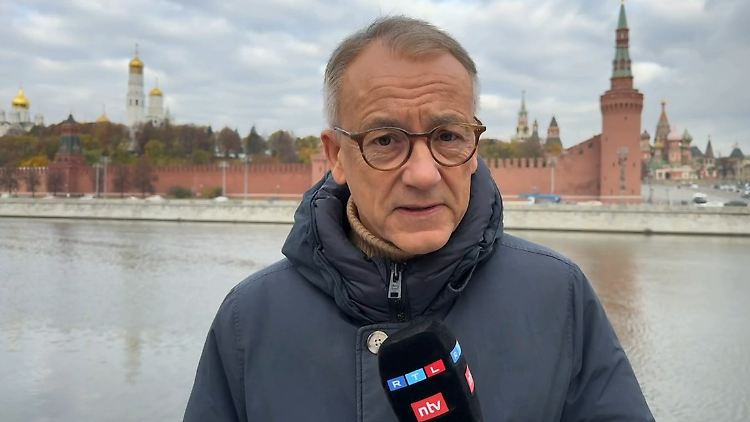

Quelle: ntv.de