Fußball entscheidet über TortechnikLiga streitet: Tradition gegen Revolution

Die 18 erstklassigen Fußballklubs Deutschlands stimmen erneut darüber ab, ob sie den Schiedsrichtern bei kniffligen Entscheidungen ein Hilfsmittel an die Hand geben. Das Problem: Die Vereine sind sich nicht einig.

1. Warum überhaupt die ganze Debatte?

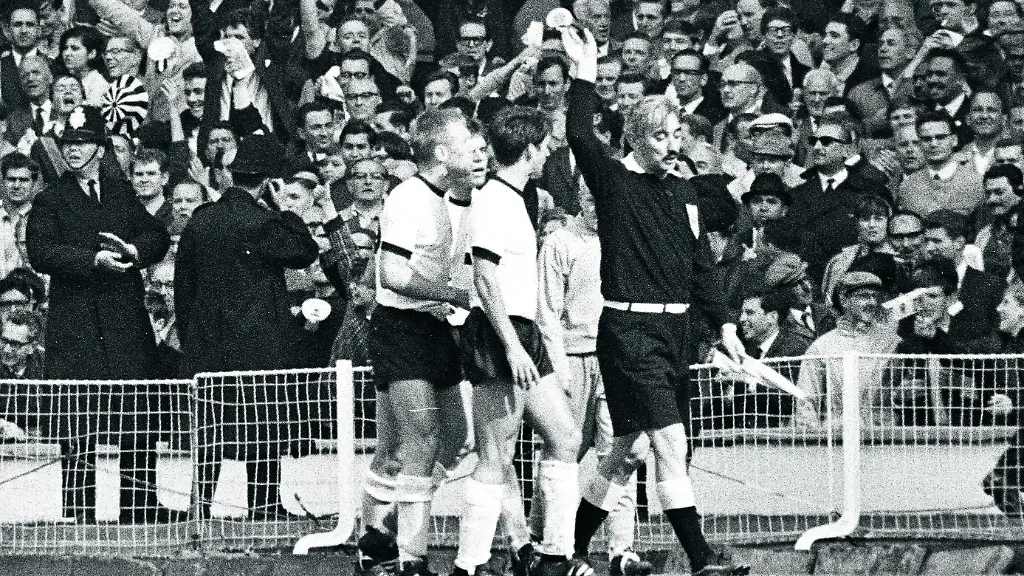

Die Frage, ob ein Ball vor oder hinter der Linie war, beschäftigt den Fußball quasi schon so lange, wie es ihn gibt. Unvergessen das Wembley-Tor im Finale der Weltmeisterschaft 1966, als ein Schuss des Engländers Geoff Hurst im Spiel gegen Deutschland von der Unterkante der Latte auf den Boden prallt - und natürlich nicht im Tor ist. Oder etwa doch? Was folgte, ist bekannt: Nach Rücksprache mit seinem Linienrichter entscheidet der Schiedrichter auf Tor, es ist das 3:2 für die englische Auswahl, die am Ende mit 4:2 gewinnt und sich zum Weltmeister krönt. Weil damals die technischen Hilfsmittel fehlten, wird bis heute darüber philosophiert, ob der Ball wirklich hinter der Linie war - dabei gibt es aktuelle Fälle, die die Debatte vor allem in Deutschland neu entfacht haben.

Die Bundesliga-Saison 2013/2014 schreibt den 9. Spieltag, als Stefan Kießling im Spiel seiner Leverkusener bei der TSG Hoffenheim einen Kopfball neben den Pfosten setzt - und das Spielgerät plötzlich trotzdem im Tor liegt. Schiedsrichter Felix Brych erkennt nicht, dass der Ball über ein Loch im Netz den Weg ins Tor gefunden hat, gibt den Treffer und wird danach genauso wie Kießling zum Sündenbock erklärt. Wie bitte kann man als Schiedsrichter nicht sehen, dass der Ball ganz offensichtlich nicht im Tor war? Und wie dreist muss man als Fußball-Profi bitte sein, einen Treffer zu feiern, der gar keiner war?

Als Folge der hitzigen Diskussion stimmen die 36 Vereine aus 1. und 2. Bundesliga am 24. März über die Einführung der Torlinientechnik ab - mit einem eindeutigen Ergebnis: Die benötigte Zweidrittel-Mehrheit wird klar verfehlt, aus dem Oberhaus sprechen sich lediglich neun, aus der 2. Bundesliga gar nur drei Vereine für die technische Revolution aus. Leidtragender des Vetos ist Borussia Dortmund. Im Pokalfinale gegen den FC Bayern wird ein klarer Treffer von Mats Hummels von Schiedsrichter Florian Meyer nicht anerkannt. Die Münchner gewinnen 2:0, wollen damit aber nicht leben und stellen erneut einen Antrag auf die Einführung der Torlinientechnik, über den die Fußball-Liga an diesem Donnerstag abstimmt.

2. Wie sieht die technische Umsetzung aus?

In der Theorie hochkompliziert, in der Praxis allerdings ganz einfach: Der Schiedsrichter bekommt letztendlich ein elektronisches Signal an seine Armbanduhr gesendet - und schon weiß er mit hundertprozentiger Sicherheit, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Damit die Referees dieses entsprechende Signal erhalten und sich auch darauf verlassen können, haben sich drei Hersteller ordentlich die Köpfe zerbrochen. Das GoalControl-System beruht auf einer dreidimensionalen Kontrolle des Balles durch 14 Kameras am Stadiondach. Über einen Computer werden alle Objekte auf dem Spielfeld verfolgt und Störfaktoren ausgeblendet. Eine ähnliche Möglichkeit bietet das Hawk-Eye, das sich schon im Tennis bewährt hat. Je sieben Kameras, die in Tornähe positioniert sind, registrieren die Position des Balles aus verschiedenen Winkeln zentimetergenau. Das GoalRef-System basiert auf einem Magnetfeld im Tor, das über spezielle Spulen im Spielball registriert wird. Hat das Leder die Torlinie überschritten, bauen diese Spulen durch Induktion ein eigenes Feld auf und ändern damit das Tormagnetfeld. Immer wenn sich der Ball im Tor befindet, sendet das jeweilige System das Signal an die Armbanduhr der Schiedsrichter.

3. Wo wurde das System schon eingeführt - und mit welchem Erfolg?

Da sind wir wieder bei den Engländern, die sich noch leidvoll an den Schuss von Frank Lampard im Achtelfinale der WM 2010 zwischen der DFB-Elf und den Three Lions erinnern. Nachdem dem Mittelfeldspieler ein regulärer Treffer verwehrt wurde und England aus dem Turnier geflogen war, entschied sich der nationale Verband die Einführung der Technik-Revolution für die Premier-League-Saison 2013/2014. Die millionenschwere Investition für das Hawk-Eye-System sollte sich gleich am ersten Spieltag bewähren. Ein Kopfball von Chelsea-Profi Branislav Ivanovic kratzte im Spiel gegen Hull City an der Torlinie, doch die Armbanduhr des Referees blieb stumm. "Hallelujah, sie funktioniert", titelte die "Daily Mail" und auch Lampard fand seinen Frieden: "Wenn es etwas Positives aus den Geschehnissen in Südafrika gibt, dann die Einführung der Technologie", sagt der heutige der Profi von Manchester City. Obwohl die Herrschaften von der Fifa als eher verstaubt und konservativ gelten, hat das neue System auch beim Weltverband längst Einzug erhalten. Nachdem GoalControl beim Confed Cup sowie den Klub-Weltmeisterschaften 2012 und 2013 erfolgreich getestet worden war, erhielten die Schiedsrichter auch bei der diesjährigen WM-Endrunde in Brasilien technische Hilfe. Fazit: Es habe alles reibungslos funktioniert, frohlockt Fifa-Präsident Jospeh Blatter, der schon längst versucht, auch seinen Uefa-Kollegen Michel Platini von der Torlinientechnik zu überzeugen.

4. Wie eng wird die Abstimmung?

Es wird knapp. Und das, obwohl nun nur die 18 Erstligisten über die Torlinientechnik entscheiden. Soll die Satzung der DFL pro Neuerung geändert werden, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit von zwölf Vereinen. Im März hatten neun Erstligisten dafür, neun dagegen gestimmt. Kölns Manager Jörg Schmadtke, selbst ein Befürworter der neuen Technik, mutmaßte in der "Süddeutschen Zeitung": "Was ich so höre, könnt es wieder eng werden. Der ideologische Graben innerhalb der Liga besteht nach wie vor." Wie so oft bei Wahlen, wird es auf die bisher noch Unentschlossenen ankommen. Nach dem Stand der Dinge wissen sechs Klubs noch nicht - oder sie sagen es nicht -, wie sie abstimmen wollen. Neun Vereine sind klar dafür, drei dagegen. Darunter auch der FC Schalke 04. "Ich habe keine neuen Erkenntnisse gewinnen können", sagte Manager Horst Heldt.

5. Was sagen die Befürworter, was die Gegner?

Das sehen die Befürworter natürlich anders. Schließlich können sie mittlerweile auf Erfahrungswerte zurückgreifen, die bei der ersten Abstimmung noch nicht vorlagen - siehe Punkt 3. Ansonsten aber sind die Argumente tatsächlich nicht neu. Vor allen geht es darum, die Schiedsrichter nicht länger künstlich dumm zu halten. Während im Zweifelsfall alle im Stadion auf den Leinwänden sehen, was Sache ist, dürfen die Unparteiischen sich dieses Hilfsmittels nicht bedienen. "Jedes Hilfsmittel nehmen wir gerne an", sagte WM-Spielleiter Felix Brych. Unterstützung bekommt er unter anderem vom Münchner Thomas Müller: "Ich finde die Torlinientechnik sehr gut. Es macht das Spiel gerechter und hilft den Schiedsrichtern." Eine Argumentation, derer sich auch Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen bedient: "Wir dürfen uns den Neuerungen nicht verschließen. Die Technik verändert nicht den Charakter unseres Sports, sondern regelt im Sinn aller Beteiligten einfach und schnell die elementare Entscheidung über Tor und kein Tor." Die Gegner der Technik berufen sich auf die Tradition, die es nun einmal mit sich bringe, dass strittige Entscheidungen bisweilen über Generationen diskutiert werden. Oder wie es Frankfurts Vorstandschef Heribert Bruchhagen formuliert: "Die Strittigkeit der Entscheidungen ist ein wesentliches Tool unserer Sportart." Established since 1966 sozusagen. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wir zitieren noch einmal Schalkes Heldt: "Tendenziell sind wir für den Videobeweis. Torlinientechnik ist Flickschusterei, das kommt 30 Spiele lang überhaupt nicht vor."

Wenn schon, dann richtig lautet also das Motto. Heldts Kölner Kollege Schmadtke gibt zu Bedenken: "Wenn man die Tür öffnet, wird es irgendwann Techniken für Abseits und das Seitenaus geben. Der Schiedsrichter ist dann nur noch Erfüllungsgehilfe der Technik." Zumindest bei der ersten Abstimmung ginge es vielen Vereinen - vor allem aus der zweiten Liga - auch ums Geld. Den Spaß müssten nämlich die Klubs selbst bezahlen. Zwischen 250.000 und 500.000 Euro würde es pro Saison kosten.

6. Was passiert danach?

Falls sich die Vereine dafür entscheiden, wird die neue Technik frühestens in der Saison 2015/2016 in den deutschen Erstliga-Stadien installiert. Für welches Modell sich die DFL dann entscheiden würde, steht noch nicht fest. Falls die Vereine dafür votieren, will sich der Deutsche Fußballbund dem anschließen und die Torlinientechnik ab dem Viertelfinale im DFB-Pokal einsetzen. Alle Nostalgiker könnten also auch im Fall der Fälle zumindest noch in der Rückrunde der laufenden Saison auf ein letztes Phantomtor hoffen. Wenn der Vorschlag des FC Bayern abgeschmettert wird? Dann kommt er ganz bestimmt auf Wiedervorlage. Bei der nächsten strittigen Torentscheidung beginnt die Diskussion wieder von vorne. Und irgendwann stimmen die Vereine dann erneut ab.