Inflation bedrängt Währungshüter EZB hält den Leitzins bei 1,25

09.06.2011, 15:00 Uhr

(Foto: picture alliance / dpa)

Die wichtigste geldpolitische Stellschraube der Eurozone bleibt unverändert: Die Hüter des Euro rühren den Leitzins vorerst nicht an. EZB-Chef Trichet stimmt die Märkte bei der traditionellen Pressekonferenz nach der Ratssitzung allerdings auf Maßnahmen im Juli ein. Die Entwicklung an der Inflationsfront lässt ihm keine Wahl.

Klare Andeutungen: Nach den Erläuterungen von Jean-Claude Trichet zur Entscheidung des EZB-Rats rechnet der Markt fest mit einer Zinserhöhung im Juli.

(Foto: REUTERS)

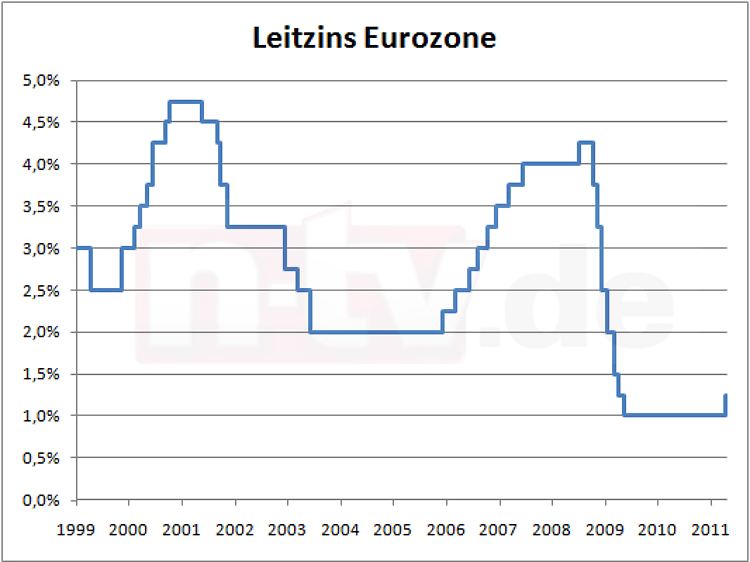

Die Zinsen im Euro-Raum bleiben vorerst unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Leitzins bei ihrer ersten Ratssitzung im Juni wie erwartet bei 1,25 Prozent. Der EZB-Rat hatte im April die Politik des extrem billigen Geldes beendet und erstmals seit fast genau zwei Jahren den Leitzins wieder leicht um 0,25 Punkte angehoben. Es war die erste Erhöhung nach der Finanzkrise.

Bei der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid deutete EZB-Präsident Jean-Claude Trichet eine Zinserhöhung für Juli an. Bei der Beobachtung der Preisentwicklung sei wegen steigender Inflationsgefahren "hohe Wachsamkeit" geboten, sagte Trichet und verwendete dabei die erwarteten Signalworte. Diese Formulierung gilt an den Märkten als Zeichen, dass der EZB-Rat im kommenden Monat den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anhebt.

Zwischen Inflation und Griechenland

Volkswirte hatten bereits vor der EZB-Sitzung eine Leitzinsanhebung im Juli erwartet. Der Kurs des Euro zog nach den Aussagen Trichets an. Es war die erste Erhöhung nach der Finanzkrise. Im Mai lag die Inflation im Euro-Raum bei 2,7 Prozent, nach 2,8 Prozent im April. Die hohe Teuerungsrate rühre vor allem von hohen Energie- und Rohstoffpreisen, sagte Trichet. Ziel der Währungshüter ist es, die Teuerungsrate mittelfristig knapp unter 2 Prozent zu halten. Der EZB-Präsident räumte jedoch ein, dass auch in den kommenden Monaten die Inflationsrate vermutlich weiter über dieser Marke liegen werde.

Mit Blick auf Griechenland und den Vorstoß von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sprach sich Trichet gegen einen Schuldenerlass für das hoch verschuldete Euro-Mitglied aus. Die Position der EZB laute "kein Ausfall", sagte Trichet. Auch private Geldgeber sollten demnach nicht dazu verpflichtet werden, bei der Entlastung Griechenlands mitzuwirken. "Wir schließen alles aus, was nicht auf freiwilliger Basis passiert", sagte Trichet.

"Wir sollten nicht vergessen, dass Privatkapital auch bei Privatisierungen mobilisiert wird", sagte der EZB-Präsident. Privatisierungen seien ein "effektiver Weg", das Geld privater Investoren einzusetzen. Trichet sprach sich damit offen gegen Schäubles Forderungen aus. Schäuble hatte in einem Schreiben an die EZB und an EU-Partner eine Umschuldung Griechenlands mit finanziellen Beiträgen auch der Privatwirtschaft verlangt.

Wie geht es den Banken?

Die EZB setzt ihre großzügige Versorgung der Geschäftsbanken mit Zentralbankgeld zunächst unverändert fort. Sowohl im wöchentlichen Hauptrefinanzierungsgeschäft als auch bei speziellen Refinanzierungsgeschäften werde die Vollzuteilung beibehalten, sagte EZB-Chef Trichet. Damit können sich die Banken wie auch bisher unbegrenzt mit Liquidität bei der Notenbank versorgen. Diese Maßnahme hatte die EZB bereits in der Finanzkrise ergriffen.

Die Verlängerung der Krisenmaßnahmen gelten laut Trichet solange wie erforderlich, mindestens aber bis Oktober 2011. Das wöchentliche Refinanzierungsgeschäft wird demnach wie bisher auch zum Leitzins durchgeführt. Bei den Geschäften mit monatlicher und dreimonatiger Laufzeit bemisst sich der Zins am Durchschnitt der Zinssätze der entsprechenden Hauptrefinanzierungsgeschäfte.

Trichet betonte erneut, die Krisenmaßnahmen seien zeitlich begrenzt und würden zu gegebener Zeit beendet. Damit spielt der Notenbankchef auf den sogenannten "Exit" an, den die EZB bereits begonnen hatte, wegen der Schuldenkrise aber aussetzen musste.

Experten hatten erwartet, dass die Währungshüter vorerst bei der sogenannten Vollzuteilung bleiben - zu groß wäre wohl das Risiko, dass Banken der Problemländer Irland, Griechenland und Portugal sonst noch mehr Schwierigkeiten bekommen, da vielen von ihnen der Zugang zum Interbankenmarkt noch immer verwehrt ist und sie am Tropf der EZB hängen.

Der Rat der Währungshüter hatte seine turnusgemäßen Beratungen über die weitere geldpolitische Strategie am Morgen begonnen. Neben der klassischen Zinspolitik dürfte die Debatte um die Bedingungen für ein zweites Hilfspaket für Griechenland die Sitzung des EZB-Rats bestimmt haben.

Was passiert mit Griechenland?

Bislang wehrt sich Trichet mit Händen und Füßen gegen eine Umschuldung des Mittelmeeranrainers, weil er einerseits Ansteckungsgefahren für andere Problemländer fürchtet und andererseits dann hohe Verluste auch auf die EZB zukämen.

Die Zentralbank der Eurozone hatte sich im Mai vergangenen Jahres auf dem ersten Höhepunkt der Hellas-Krise entschlossen, Staatsanleihen von in Schwierigkeiten steckenden Euro-Ländern zu kaufen - jetzt droht bei einer Staatspleite Griechenlands ein hoher Verlust. Inwieweit sich die EZB mit einer soften Umschuldung unter der Beteiligung privater Gläubiger des Schuldenlandes anfreunden kann, ist noch offen.

Der Ernennung des Italieners Mario Draghi zum neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank steht auch in den Augen seiner künftigen Untergebenen nichts mehr im Wege. Der EZB-Rat habe keine Bedenken gegen Draghi als nächsten EZB-Chef, teilte die Notenbank mit. Draghi verfüge über professionelle Erfahrung in geldpolitischen und bankspezifischen Angelegenheiten, erklärte die Bank. Der aktuelle Notenbankchef Jean-Claude Trichet wird mit dem Ende seiner Amtszeit im Herbst ausscheiden.

Die Bank of England wartet ab

Aus Sorge vor einer Konjunkturabkühlung zögert die britische Notenbank trotz hoher Inflation die Zinswende hinaus. Der Leitzins werde auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent gehalten, entschied die Bank of England. Seit Anfang 2009 hat sie ihn nicht mehr angetastet, um mit billigem Geld der von der Finanzkrise schwer gebeutelten Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Diese war im ersten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen, nachdem sie am Jahresende in gleicher Höhe geschrumpft war. Die Wirtschaft leidet unter dem harten Sparkurs der Regierung, die damit die hohe Staatsverschuldung in den Griff bekommen will.

Die starke Teuerung würde eine Zinserhöhung rechtfertigen. Mit 4,5 Prozent liegt die Inflationsrate mehr als doppelt so hoch wie von der Notenbank angestrebt. Die meisten Experten rechnen aber erst am Jahresende mit einer ersten Zinserhöhung, weil sich zuletzt die Hinweise auf eine Konjunkturabkühlung gemehrt hatten.

Auch in den USA ist ein baldiges Ende der Niedrigzinspolitik nicht in Sicht. Notenbankchef Ben Bernanke hat erst in dieser Woche darauf hingewiesen, dass sich der Aufschwung abschwäche. Die Europäische Zentralbank hat dagegen schon im April ihren Leitzins zum ersten Mal seit knapp drei Jahren angehoben und wird es den Markterwartungen zufolge im Juli erneut tun.

Quelle: ntv.de, dpa/rts