Ökonomen-Barometer Volkswirte kritisieren Energiewende

19.07.2013, 12:46 Uhr

(Foto: picture alliance / dpa)

Die von der Bundesregierung eingeleitete Energiewende stößt bei Deutschlands führenden Volkswirte vorwiegend auf wenig Gegenliebe. Die Förderung solle radikal zusammengestrichen werden, lautet der Tenor. Derweil geht das Ökonomen-Barometer im Juli wieder zurück.

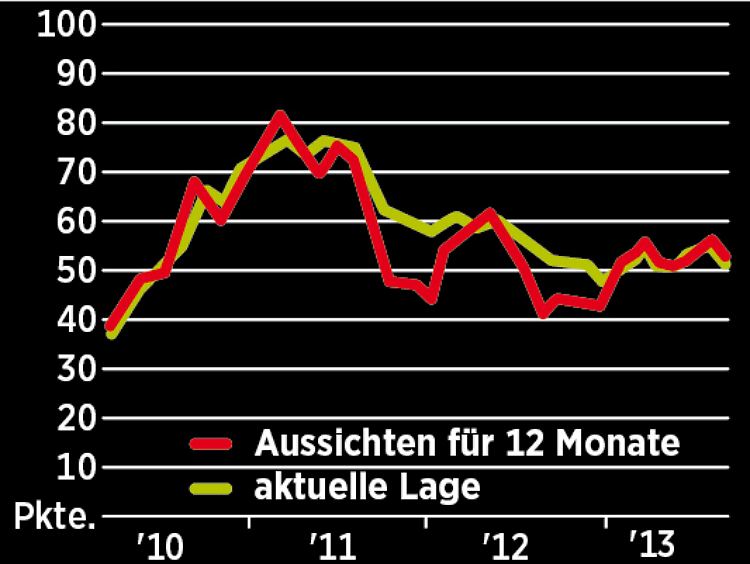

Das Ökonomen-Barometer von "Euro am Sonntag" und dem Nachrichtensender n-tv hat im Juli einen deutlichen Dämpfer bekommen. Deutschlands führende Volkswirte schätzen demnach sowohl die Lage als auch den Ausblick für die kommenden zwölf Monate pessimistischer ein als noch im Juni. Der Stand sank im Juli gegenüber dem Vormonat um acht Prozent auf nur noch 50,1 Punkte.

Die Prognose, die die erwartete wirtschaftliche Entwicklung auf Jahressicht widerspiegelt, ging im Juli um sieben Prozent auf 52,2 Punkte zurück. Beide Werte liegen allerdings noch knapp über der entscheidenden 50-Punkte-Marke, die wirtschaftliche Expansion signalisiert. Die Juli-Tendenz des Ökonomen-Barometers deckt sich mit dem vergangene Woche veröffentlichten ZEW-Indikator. Die Finanzmarktexperten sahen die Entwicklung im Juli ebenfalls pessimistischer. Auch der kommende Woche erscheinende Ifo-Geschäftsklimaindex dürfte demnach schwächer ausfallen.

Wende zur Planwirtschaft

Der Energiepolitik der Bundesregierung stellen die Volkswirte ein schlechtes Zeugnis aus. Auch bei vielen Unternehmen trifft die Energiewende auf heftige Kritik. Erst unlängst hatten etwa die Vorstandschefs von Eon und Siemens eine grundlegende Wende angemahnt.

"Die Energiewende ist eine Wende zur Energieplanwirtschaft in einem sowieso schon hochregulierten Sektor", monierte etwa Prof. Hans Jürgen Schlösser von der Uni Siegen. "Die Preise werden weiter steigen, die Versorgungssicherheit wird zum Traum aus der Vergangenheit." Die einzigen Elemente der Energiewende, die nach Einschätzung der Ökonomen überhaupt ausgebaut werden sollten, sind demnach die geplante Entlohnung von Kraftwerksreservekapazitäten sowie zusätzliche Investitionsangebote für Anrainer beim Ausbau der Stromnetze. Unternehmen gründen dazu etwa Baugenossenschaften, an denen sich Bürger beteiligen können - gegen drei Prozent Rendite.

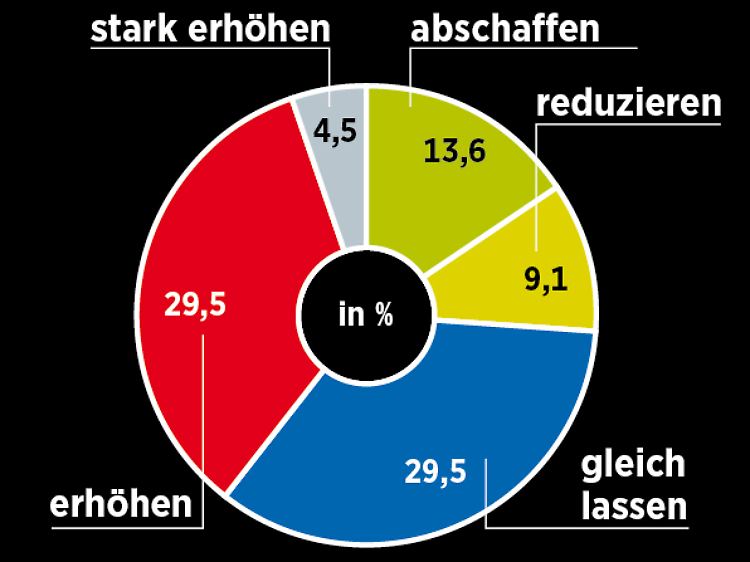

Wie sollte sich die Bundesregierung beim Netzausbau mit Investitionsangeboten für Anrainer verfahren?

Klar abgeschafft gehört aus Sicht der Experten dagegen die sogenannte fixe Einspeisevergütung. 43 Prozent der Befragten Ökonomen sprechen sich gegen dieses Instrument aus, weitere 36 Prozent sind für eine deutliche Reduktion. Prof. Justus Haucap, Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomik, Uni Düsseldorf, sieht im Kappen der Einspeisevergütung sogar die "allerwichtigste Maßnahme", die jetzt getroffen werden müsste. "Auch Erzeuger von Strom aus Erneuerbaren Energien müssen sich an der Stromnachfrage orientieren und mehr Investitionsrisiken selber tragen", so Haucap. "Die völlige Abkopplung des Angebots von der Nachfrage und das mit der Energiewende erstmals umgesetzte Modell der dezentralen Planverwaltungswirtschaft führt ins Chaos." Allein die Subventionen aus dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) für Solaranlagen beliefen sich bislang auf über 100 Miilliarden Euro - mit Umverteilungswirkungen, die fast die Dimensionen des Länderfinanzausgleichs erreichten.

Steigende Preise erwartet

Beim Emissionshandel fordert mehr als die Hälfte der Ökonomen eine Verknappung der Zertifikate, um die Preise zu stabilisieren. 34 Prozent befürworten es dagegen, die derzeitigen Mengen beizubehalten. Den Rabatt für energieintensive Industrien würden 70 Prozent der Befragten am liebsten sofort abschaffen oder reduzieren.

Viele Ökonomen rechnen mit weiter steigendem Strompreis - ein Fünftel davon entfällt bereits auf die EEG -Umlage. "Das System ist immanent kostentreibend", erläutert Prof. Juergen B. Donges (Universität Köln). "Die Möglichkeit preisdämpfender Effekte durch Wettbewerb hat die Politik ausgeschaltet." Einen Zusammenhang zur Bundestagswahl im Herbst stellt Prof. Wilfried Fuhrmann (Uni Potsdam) her: "Vor der Wahl wird wenig passieren. Danach fällt das politische Kartenhaus der Energiepolitik zusammen."

Quelle: ntv.de