Auf der Suche nach dem Ausgang Zentralbanken am Scheideweg

16.12.2009, 06:00 UhrDie Zentralbanken haben im Kampf gegen die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit vielen Jahrzehnten die Zinsen massiv gesenkt und die Geldschleusen sperrangelweit geöffnet: Nun ist es an der Zeit umzuschalten und das viele im Finanzsystem zirkulierende Geld wieder einzusammeln, damit kein Inflationsschub droht. 2010 wird für die Notenbanker in aller Welt das Jahr des Ausstiegs aus der Politik des billigen Geldes - und auch das Jahr tiefgreifender Veränderungen ihrer Rolle und Bedeutung innerhalb des globalen Finanzsystems. Doch damit nicht genug: Auch das Personalkarussell dreht sich weiter; gesucht wird unter anderem ein neuer EZB-Vizepräsident.

Liquiditätspolitik: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat als bisher einzige der wichtigen Notenbanken konkrete Schritt des Ausstiegs aus den massiven Liquiditätshilfen für das Bankensystem angekündigt. So geht vor Weihnachten der letzte Jahrestender über die Bühne, bereits nicht mehr zum Leitzins, sondern zu einem Zinssatz, der an die künftige Leitzinsentwicklung gekoppelt ist. Damit leitet die EZB nicht nur ihren schrittweisen Rückzug vom Geldmarkt ein, sondern signalisiert zugleich, dass die Banken bald wieder auf eigenen Füßen stehen müssen. Am letzten Handelstag des ersten Quartals wird dann die letzte Refinanzierungsoperation mit einem halben Jahr Laufzeit folgen.

Weitere Schritte weg von der Rundum-Versorgung der Kreditwirtschaft dürften hinzukommen. Ziel der Notenbanker ist es, zu einer Situation wie vor der Krise zurückzukehren: Dann können sich die Banken beim wöchentlichen Hauptrefinanzierungsgeschäft und zusätzlich alle drei Monate bei der Notenbank mit Geld eindecken. Irgendwann im Laufe des Jahres 2010 dürfte dann auch die Vollzuteilung wegfallen - die Banken müssen also wieder wie vor der Krise um das Zentralbankgeld wetteifern.

Unter den anderen Notenbanken scheint allenfalls die Federal Reserve in Washington derzeit willens zu sein, die Banken Schritt für Schritt von ihrem Geldtropf zu entwöhnen. So hat die Fed zum Beispiel den Ankauf von Staatspapieren abgeschlossen und dreht viele ihrer auf dem Höhepunkt der Krise eingeführten Programme zurück, über die sie Geld in das Finanzsystem pumpte. Dagegen sind die Notenbanken Großbritanniens und Japans noch weit von einem Ende der Krisenpolitik entfernt.

Zinspolitik: Von der Bank of England und der japanischen Zentralbank sind auch auf längere Sicht keine Leitzinsänderungen zu erwarten. In beiden Volkswirtschaften hält sich die Rezession hartnäckiger als beispielsweise in der Euro-Zone oder den USA. Jenseits des Atlantiks dürfte die Fed erst dann an der Zinsschraube drehen, wenn sich die Lage am Arbeitsmarkt spürbar und nachhaltig wieder aufhellt. In der Euro-Zone schaut die EZB bei der Festsetzung des Leitzinses ausschließlich auf Gefahren für die Stabilität des Preisniveaus.

Da nach Prognosen von EZB und Bundesbank 2010 und auch 2011 die Inflationsrate nicht über zwei Prozent steigen dürfte, könnten Zinserhöhungen erst gegen Ende nächsten Jahres ein Thema werden - nämlich dann, wenn die Erholung der Konjunktur auf mittlere Sicht zu einem höheren Teuerungsdruck, etwa ab 2012, führt. Da eine Zinserhöhung erst um viele Monate verzögert wirkt, müsste die EZB frühzeitig gegensteuern; zu früh darf sie die Wende aber genauso wenig einleiten, um keine harte Bauchlandung der Wirtschaft zu riskieren.

Tendenziell dürften die meisten Notenbanken danach trachten, ihre Leitzinsen nach der Krise vergleichsweise schnell wieder zu erhöhen. Schließlich wird ihnen vorgeworfen, mit zu niedrigen Zinsen den Boden für jene globale Finanzspekulation bereitet zu haben, die - ausgehend von einer Krise am US-Immobilienmarkt - die gesamte Weltwirtschaft in die Knie zwang.

Aufsicht/Regulierung: Viele Zentralbanken dürften nach der Krise mächtiger sein als vor Beginn der Turbulenzen. In vielen Ländern werden sie nämlich neue Aufgaben bei der Aufsicht über die Finanzbranche bekommen. Zudem verfügen sie in internationalen Gremien wie dem Baseler Ausschuss über großen Einfluss auf die Gestaltung der Rahmenbedingungen, in denen Banken, Versicherungen und andere Finanzfirmen in Zukunft arbeiten werden. In Deutschland will die neue schwarz-gelbe Bundesregierung der Bundesbank die komplette Aufsicht über die Bankenbranche übertragen, die sich die bisher mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) teilt.

Dabei pocht die Bundesbank auf ihre Unabhängigkeit und will sich auf keinen Fall dabei vom Finanzministerium reinreden lassen. Ob die US-Notenbank ihre Unabhängigkeit über das Jahr 2010 retten kann, erscheint derzeit fraglich. Sie könnte am Ende der laufenden Beratungen im US-Kongress über eine tiefgreifende Reform des amerikanischen Finanzsystems aufseiten der Verlierer stehen.

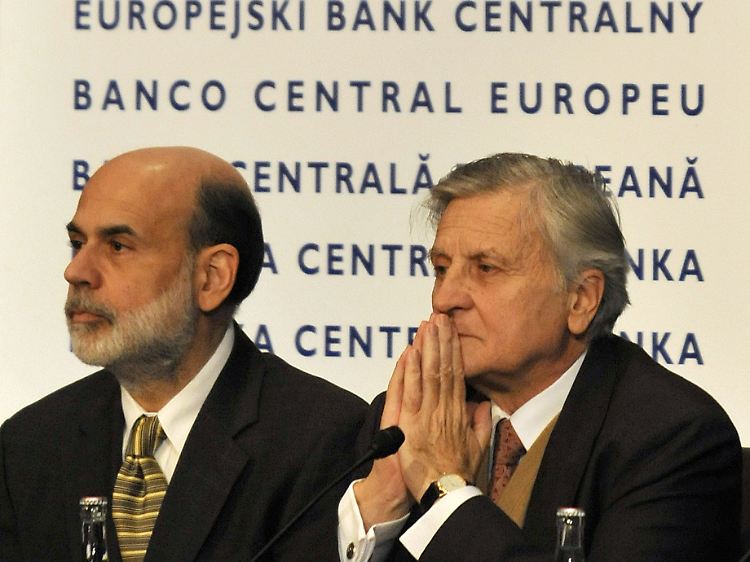

Personalkarussell: Das dürfte Fed-Chef Ben Bernanke zwar kaum schmecken. Er wird Anfang Februar dennoch seine zweite Amtszeit beginnen. 2010 dreht sich das Personalkarussell in der Welt der Notenbanker auch in Europa kräftig weiter. Besonders spannend wird die Suche für einen Nachfolger von EZB-Vizepräsident Lucas Papademos. Er muss am 31. Mai nach acht Jahren das EZB-Direktorium verlassen. Bislang gibt es drei Kandidaten für die Nachfolge des Griechen: Vitor Constancio und Yves Mersch, die Notenbankgouverneure von Portugal und Luxemburg und als Außenseiter Peter Praet von der belgischen Zentralbank.

Auch Bundesbank-Präsident Axel Weber muss sich 2010 um zwei neue Vorstandsmitglieder kümmern. Mit Hans-Helmut Kotz und Hans Georg Fabritius scheiden zwei Schwergewichte aus dem Gremium aus. Zudem dürfte Weber selbst das ganze Jahr über an seinem nächsten Karriereschritt arbeiten. Er und Italiens Notenbankchef Mario Draghi gelten als mögliche Nachfolger von EZB-Präsident Jean-Claude Trichet. Der geht zwar erst Ende Oktober 2011 in den Ruhestand, doch wer nach Trichet auf den EZB-Chefsessel Platz nimmt, wird lange vorher von der Politik ausgekungelt.

Quelle: ntv.de, rts