Vorherrschaft bei Seltenen Erden Malaysia greift China an

24.02.2012, 13:54 Uhr

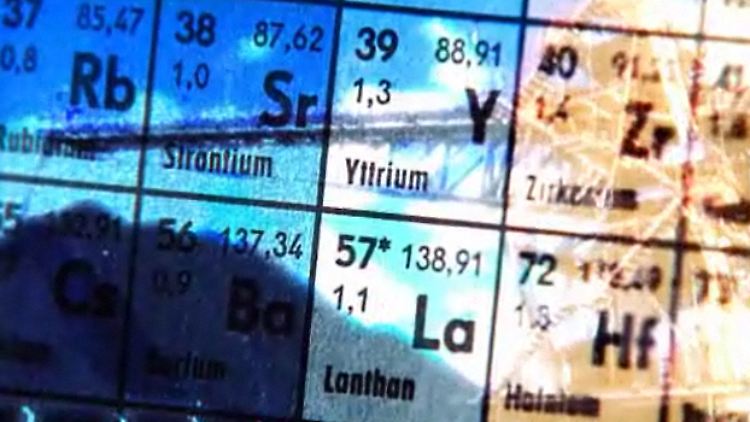

17 Metalle gehören zu den Seltenen Erden. Meist kommen sie am selben Standort, sogar im selben Gestein vor.

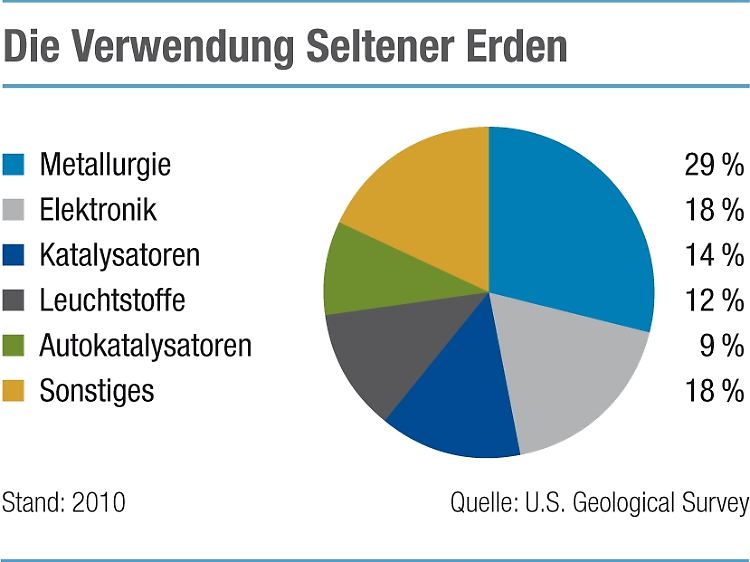

Die größten Vorkommen an Seltenen Erden liegen in China, dessen Weltmarktanteil über 95 Prozent beträgt. Peking tut alles, damit das auch so bleibt: Eingriffe in die Produktion und Exportbeschränkungen heizen den Preis an. Das sorgt bei den Industrieländern, die auf den Rohstoff angewiesen sind, für Unmut. Malaysia will nun etwas dagegen unternehmen.

Handys, Windräder, Elektromotoren: Keine dieser Technologien kommt ohne Seltene Erden wie Neodym, Scandium oder Europium aus. Doch die sind weltweit bislang äußerst knapp, und China kontrolliert den Markt. Das soll sich bald ändern - mit einem neuen Werk zur Verarbeitung der begehrten Metalle in Malaysia. Der australische Bergbaukonzern Lynas erhielt von der Regierung die Lizenz für die Fabrik, schon Mitte des Jahres soll sie die Produktion aufnehmen.

Doch vor Ort regt sich Widerstand: Anwohner fürchten schwere Umweltschäden durch die Verarbeitung der oft giftigen Erden und sogar radioaktive Verstrahlung.

Erste Fabrik außerhalb Chinas

Derzeit liefert China mehr als 95 Prozent der 17 seltenen Metallsorten, die für viele Hightech-Produkte benötigt werden. Die Volksrepublik reguliert die Ausfuhr Seltener Erden streng, weshalb die Preise der begehrten Rohstoffe zuletzt stark gestiegen sind. Die geplante Lynas Advanced Materials Plant (LAMP) im östlichen malaysischen Bundesstaat Pahang soll Abhilfe schaffen und gemeinsam mit weiteren geplanten Fabriken das Monopol Chinas brechen.

Die in Malaysia verarbeiteten Rohstoffe sollen aus einer Mine in Australien importiert werden. Zunächst ist eine Produktionskapazität von 11.000 Tonnen jährlich geplant, diese Menge oll aber verdoppelt werden können. Die Lynas-Fabrik sei die erste derartige Fabrik außerhalb der Volksrepublik seit 25 Jahren, sagt der australische Experte Dudley Kingsnorth.

Bis 2016 sollen außerhalb Chinas dann insgesamt 60.000 Tonnen verarbeitet werden - mit dem Ziel, dass die Preise für die Mineralien sinken. "Die ausreichende Versorgung mit Seltenen Erden ist ein Schlüsselelement für die Wirtschaft in jedem Land", sagt Lynas-Geschäftsführer Eric Noyrez bei einem Besuch der Baustelle in Malaysia. "Es ist, als wenn es in der Lebensmittelindustrie keine Vitamine mehr gäbe. Sie wäre wahrscheinlich in sehr schlechtem Zustand."

"Save Malaysia, Stop Lynas"

Die Bedeutung Seltener Erden für die Industrie ist unumstritten, doch viele haben wegen des Werkes Bedenken. "Die Leute sind besorgt, dass aus der Fabrik radioaktive Substanzen in die Umwelt gelangen, die dann auf ihrem Esstisch landen", sagt der Vorsitzende der Anwohnerinitiative "Save Malaysia, Stop Lynas", Tan Bun Teet.

Während die Regierung auf die wirtschaftlichen Vorteile für die Region verweist, sagen Anwohner, die Gefahren für die Gesundheit würden jeden Nutzen durch zusätzliche Arbeitsplätze überwiegen. Die Anwohnerinitiative will deshalb gegen die Produktionsanlage vor Gericht ziehen.

Kritiker werfen der australischen Betreiberfirma vor, die Fabrik in Malaysia zu bauen, um zuhause Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die Firma, die in Pahang Seltene Erden aus ihrer Mine in Mount Weld im Südwesten Australiens verarbeiten will, weist diese Vorwürfe zurück und verweist auf Kostenvorteile. Trotzdem warnen die Behörden, sie könnten die Lizenz widerrufen, sollte Lynas nicht einen Plan für den langfristigen Umgang mit toxischen Abfällen aus der neuen Anlage vorlegen.

Angesichts der dieses Jahr anstehenden Wahlen steht die malaysische Regierung unter Druck, auf die genaue Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu achten. Lynas hat zugesichert, allen Forderungen nachzukommen, doch ist ein Scheitern der Fabrik noch nicht ausgeschlossen. In den 1980er Jahren hatte der japanische Konzern Mitsubishi im nördlichen malaysischen Bundestaat Perak eine ähnliche Fabrik gebaut. 1992 wurde sie jedoch geschlossen, nachdem Anwohner sie für eine Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen verantwortlich gemacht hatten.

Quelle: ntv.de, Julia Zappei, AFP