Wühlen im Werkzeugkoffer Was hilft gegen die Krise?

02.06.2010, 15:43 UhrEine umfassende Reform soll die Finanzmärkte unter Kontrolle bringen, doch welche Instrumente dafür geeignet sind, daran scheiden sich die Geister. Eine Zwischenbilanz.

Nach den ersten schweren Schlägen der globalen Finanzkrise hatten sich die größten Industrie- und Schwellenländer bereits vor über einem Jahr darauf verständigt, dass künftig kein systemisch relevanter Finanzmarktakteur, kein Finanzmarktprodukt und kein Finanzmarkt mehr ohne Aufsicht oder Regulierung sein soll. Die Schuldenkrise Griechenlands und anderer EU-Länder machte in den letzten Wochen noch einmal deutlich, wie notwendig Reformen sind.

In immer kürzer werdenden Abständen beraten sich die Regierungschefs der Welt, um ein Reformpaket zu schnüren – in den letzten Mai-Tagen traf man sich in Berlin, Ende Juni sieht man sich auf dem G20-Gipfel in Kanada wieder. Ob man dabei auf einen gemeinsamen Nenner kommt, steht noch in den Sternen. Es bestehe die Gefahr, dass "nationale Egoismen Überhand nehmen", erklärte eine offen frustrierte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Finanzmarktkonferenz in Berlin. Die Kanzlerin, die sich in den letzten Wochen als unnachgiebige Kämpferin gegen die Spekulanten positioniert hatte, appellierte an die G20-Länder "ein gemeinsames Signal der Stärke zu setzen." Gleichzeitig kündigte die Bundesregierung aber an, trotz Kritik an den schärferen deutschen Regeln für risikoreiche Finanzgeschäfte notfalls auch weiter alleine vorzupreschen. "Dort, wo wir national handeln können, werden wir das tun", hieß es aus dem Finanzministerium mit Blick auf den Gesetzesentwurf in Sachen Leerverkäufe.

Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bevor ein multinationales Reformpaket auf den Weg geschickt wird – und es ist mehr als wahrscheinlich, dass jedes Land sein eigenes Schleifchen darum bindet. Hier ein Überblick über die wichtigsten Baustellen:

Bankenabgabe

Die Bankenabgabe soll verhindern, dass in Zukunft der Steuerzahler die Zeche für eine Bankenkrise zahlt. Das wäre nämlich nicht nur politisch kaum durchsetzbar, sondern angesichts der schon jetzt überbordenden Staatsverschuldungen unter Umständen nicht mehr möglich.

- Die Bundesregierung hat Ende März Eckpunkte für eine deutsche Bankenabgabe beschlossen, der Gesetzentwurf soll vom Kabinett noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Ziel ist, dass die Kreditwirtschaft bei der Rettung von Krisenbanken zunächst selbst finanziell geradesteht. Den Plänen zufolge soll die Finanzbranche künftig rund 1,2 Mrd. Euro pro Jahr in einen Notfalltopf einzahlen. Beitragspflichtig sind alle deutschen Kreditinstitute, Versicherungen bleiben außen vor. Der Beitrag soll sich nach der Größe der Institute richten – und nach dem sogenannten systemischen Risiko, das von einer Pleite des jeweiligen Unternehmens ausgehen würde. Geldhäuser, die stark im Investmentbanking engagiert sind, werden wegen höherer Risiken stärker zur Kasse gebeten. Berlin stellt sich hier nicht gegen eine grundsätzliche Harmonisierung auf EU-Ebene, auch um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.

- Die EU-Kommission orientiert sich bei ihrem Vorschlag für eine Bankenabgabe weitgehend am deutschen Modell. Sie will Banken an den Kosten neuer Finanzkrisen beteiligen. Dafür sollen die EU-Staaten Krisenfonds einrichten, finanziert durch Abgaben der Banken. Über Höhe und Bemessungsgrundlage sollen die EU-Wirtschafts- und Finanzminister entscheiden. EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier ist für einen europäischen Alleingang, sollten diese Bemühungen scheitern. Die Kommission wolle verhindern, dass der europäische Steuerzahler abermals für Fehler zahlen müsse, die von Finanzinstituten begangen werden, so Barnier. "Ich glaube an das Verursacherprinzip." Die nationalen Fonds sollen in einem EU-weiten Netzwerk zusammengefasst werden, ein einheitlicher europäischer Fonds sei nicht geplant. Geplant sind "Präventionsfonds" zur Verhinderung neuer Finanzkrisen, nicht aber "Rettungsfonds" zur Sanierung von Banken.

- In den USA sehen die Entwürfe beider Kammern des Kongresses eine Bankenabgabe vor, die gleichfalls zur Abwicklung von Banken genutzt werden soll. Angeschlagene Großbanken sollen künftig geordnet abgewickelt werden können. Behörden dürfen sie übernehmen und in eine Art Insolvenz führen. Geplant ist eine Sondersteuer für Banken, über zehn Jahre sollen so 90 Mrd. Dollar eingesammelt werden. Abgabepflichtig sollen Institute und andere Finanzunternehmen mit einer Bilanzsumme von mehr als 50 Mrd. Dollar sein. Banken, die höhere Risiken eingehen, sollen mehr zahlen, als "konservativ" geführte Geldhäuser.

- Auf Ebene der G20-Länder gibt es noch keinen Konsens. So hat Gipfel-Gastgeber Kanada Vorbehalte gegen eine Bankenabgabe. Kanada sei kaum von der Finanzkrise betroffen gewesen und habe keine Banken mit Steuergeldern retten müssen, heißt es. Daher sei man hier skeptisch. Auch Japan lehnt eine neue Steuer zur Bankenbeteiligung an Krisenkosten ab.

Finanzaufsicht

Die Überwachung der weltweiten Finanzmärkte gilt als eines der wichtigsten Themen des G20-Treffens. Die Krise habe gezeigt, dass das Überwachungssystem der internationalen Finanzmärkte praktisch kollabiert sei, stellte Russlands Präsident Dmitri Medwedew im Vorfeld des Treffens fest.

- In Deutschland herrscht mehr oder weniger Einigkeit darüber, dass die Finanzaufsicht neu geordnet werden muss. Derzeit sind die Zuständigkeiten für die deutsche Bankenlandschaft zersplittert. Neben BaFin und Bundesbank mischen auch noch SoFFin und das Finanzministerium mit.

- In Europa ringen die einzelnen Staaten und das Europaparlament noch darum, wie weitreichend die Reform ausfallen soll. Das Parlament ist dafür, den EU-Aufsehern für Banken, Versicherungen und Börsen mehr Kompetenzen einzuräumen als es den Mitgliedstaaten recht ist. Die neue Aufsichtsstruktur soll Anfang 2011 eingeführt werden.

- In den USA sehen die von beiden Kongresskammern verabschiedeten Entwürfe eine Überarbeitung des derzeitigen Flickenteppichs bei der Bankenaufsicht vor. Dabei soll die Fed weiter größere Banken mit einer Bilanzsumme von mindestens 50 Mrd. Dollar überwachen. Der Einlagensicherungsfonds FDIC soll die Aufsicht über alle Sparkassen übernehmen, die Sparkassen-Aufsicht OTS soll schließen. Zudem soll unter anderem ein Rat für systemische Risiken eingeführt werden.

Finanztransaktionssteuer

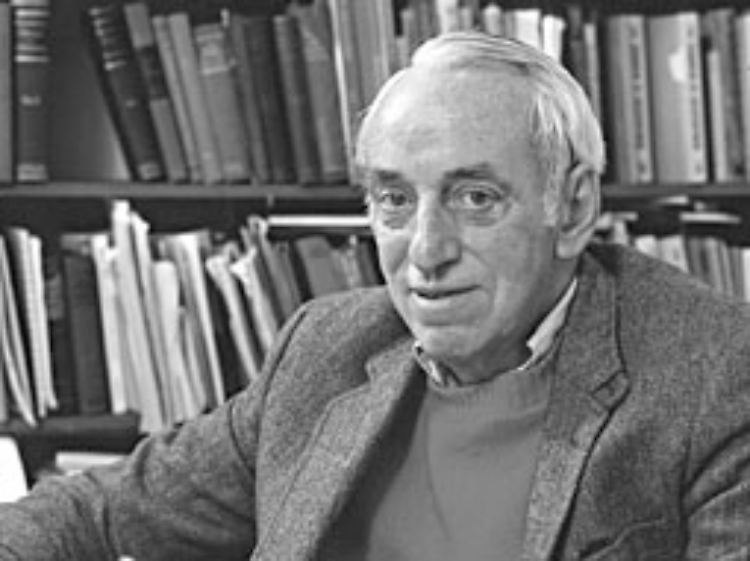

In Zeiten der Krise werden seine Ideen gerne wieder hervorgeholt: James Tobin

(Foto: Yale University)

Mit dieser auch Finanzmarktsteuer genannten Abgabe soll der Handel mit Finanzprodukten wie Aktien, Anleihen oder Optionen in geringem Umfang, dafür aber gleichmäßig belastet werden. Das vorrangige Ziel der Steuer: Spekulative Exzesse verhindern. Der Nebeneffekt: Allein für Deutschland rechnen Befürworter mit Steuereinnahmen in Höhe von bis zu 20 Mrd. Euro - falls die Steuer mindestens europaweit eingeführt wird und es zu keinen größeren Ausweichbewegungen kommt. Die Idee einer Finanztransaktionssteuer ist alt. Eingeprägt hat sich der Begriff "Tobin-Steuer", nach dem Wirtschaftsnobelpreisträger James Tobin, der 1972 eine Steuer auf Währungsgeschäfte vorschlug.

- In Deutschland ist ein Steuersatz von 0,01 bis 0,05 Prozent auf jedes Geschäft mit Aktien, Devisen oder Derivate im Gespräch. Die Finanztransaktionssteuer ist jedoch innenpolitisch heftig umstritten. Während sich Teile der Opposition schon lange für diese Steuer einsetzen und auch Kanzlerin Merkel als Befürworterin gilt, kommt von Seiten der FDP heftiger Gegenwind: Eine solche Steuer sei "ein Placebo, eine Blendgranate". CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg wandte sich gegen nationale Alleingänge, da die Steuer im Ausland umgangen werden könne.

- Auf EU-Ebene will sich der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger für eine globale Finanztransaktionssteuer einsetzen. Das globale Netz der Märkte müsse so dicht werden, dass jeder Versuch der Steuer auszuweichen scheitern muss, so Oettinger. Dafür müssten aber auch außereuropäische Staaten wie USA, Kanada, Singapur und am besten auch China mitmachen.

-Die USA scheuen eine Finanzmarktsteuer, weil sie die billionenschwere Wall Street hart treffen würde. Washington will es bei einer Bankenabgabe für große Institute belassen. Kanada blockt bislang ab, Großbritannien zeigt sich reserviert. Hier wird bei einer zu starken Regulierung der Wegzug von Hedgefonds und anderen Finanzinstituten aus London befürchtet und daher eine Finanzaktivitätssteuer favorisiert.

Finanzaktivitätssteuer

Im April hat der Internationale Währungsfonds (IWF) die Finanzaktivitätssteuer vorgeschlagen, die im Gegensatz zur Finanztransaktionssteuer nicht die einzelne Geschäfte, sondern nur die Gewinne von Finanzinstituten belasten würde. Auch hier wäre das Ziel, dass die Finanzkonzerne einen Teil zu den Krisenkosten beitragen. Und je mehr die Institute verdienen, desto mehr Geld würde für künftige Rettungsaktionen zur Verfügung stehen. Laut IWF-Konzept könnte der Steuersatz bei zwei Prozent liegen. Der Vorschlag stößt vor allem bei den Gegnern der Transaktionssteuer auf Zustimmung. Kritiker bemängeln, dass diese Abgabe weniger Geld zur Bewältigung der Krise einbringen würde und sie zudem weniger zielgenau gegen schädliche Spekulationen gerichtet sei.

- Nach dem heftigen Gegenwind beim Thema Finanztransaktionssteuer soll sich Bundeskanzlerin Merkel angeblich auch für die schwächere Lösung der Finanzaktivitätssteuer interessieren. Die genaue Linie der CDU-Chefin ist aber noch unklar. Die FDP hält die Finanzaktivitätssteuer für das bessere Mittel, weil sie an Gehältern und Gewinnen der Manager und Banken ansetzt. Die Transaktionssteuer dagegen belaste sämtliche Umsätze, heißt es. SPD-Chef Sigmar Gabriel befürwortet die Finanztransaktionsteuer, weil eine Finanzaktivitätssteuer auch Volksbanken und Sparkassen belasten würde, die die Krise nicht zu verantworten hätten.

- Wie bei der Finanztransaktionssteuer gibt es auch gegen eine Finanzaktivitätssteuer große Vorbehalte in den USA und Großbritannien.

Verbraucherschutz

In Sachen Finanzmärkte sind die Anleger in aller Welt so verunsichert wie nie zuvor. So wünschen sich zum Beispiel die Bundesbürger einer Umfrage zufolge, dass die Regierung den Verbraucherschutz "jetzt effektiv in die Finanzaufsicht integriert". Bislang habe die Bundesregierung "eher wenig" oder "sehr wenig" getan, um die Sicherheit von Verbrauchern im Finanzmarkt zu verbessern.

- Seit Jahresbeginn müssen beim Verkauf von Finanzprodukten in Deutschland Beratungsprotokolle angefertigt werden. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner dringt auf eine Einigung der Bankenbranche auf einen einheitlichen Informationszettel zu Finanzprodukten.

- Im Zuge der Finanzmarktreform wollen die USA eine eigene Verbraucherschutzbehörde ins Leben rufen, die Verbraucher etwa vor trügerischen Hypotheken oder Kreditkarten schützen soll.

Leerverkäufe

Bei Leerverkäufen wetten Investoren auf den Verfall einer Währung oder Aktie, ohne die entsprechenden Papiere selbst zu besitzen. Die Spekulanten leihen sich ein Wertpapier, verkaufen es und hoffen sich den Titel bis zum Ende der vereinbarten Leihfrist günstiger besorgen zu können. Bei ungedeckten Leerverkäufen verfügt der Spekulant nicht über das Papier, sondern hofft, es bis zum Ende der Abwicklungsfrist billiger kaufen zu können. Mit diesem Instrument ist es rein rechnerisch möglich, mehr Wertpapiere zu verkaufen, als überhaupt auf dem Markt sind. Da auf diesem Weg erhebliche Unruhe an den Märkten ausgelöst werden kann, sind Leerverkäufe und die Spekulanten, die darauf setzen, in Verruf geraten.

- Nachdem die BaFin im Mai ungedeckte Leerverkäufe von Aktien von zehn deutschen Finanzinstituten und ungedeckte Leerverkäufe von Schuldtiteln von Staaten der Euro-Zone verboten sowie Leerverkäufe von Kreditausfallversicherungen (CDS) auf Verbindlichkeiten eines Euro-Staates untersagt hat, hat die Bundesregierung nun das Verbot für riskante Börsenwetten ausgeweitet. Künftig sollen nach einem vom Kabinett beschlossenen Gesetzesentwurf in Deutschland "alle ungedeckten Leerverkäufe" untersagt werden. Hoch spekulativen Wetten von Investoren auf fallenden Kurse wird damit ein weiterer Riegel vorgeschoben.

- Das deutsche Vorpreschen im Kampf gegen Spekulanten sorgte bei den G20-Partner für erhebliche Irritationen. Die USA bewerteten die Vorgehensweise als kontraproduktiv. Japan mahnte mehr Kooperation und Koordination an. Das Verbot der ungedeckten Leerverkäufe durch die BaFin habe erhebliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte gehabt und die japanischen Exporteure über eine Yen-Aufwertung gegenüber dem Euro negativ getroffen. Auch Frankreich plädierte für ein gemeinsames Vorgehen, vor allem um das Vertrauen der Märkte in die europäische Gemeinschaftswährung zurückzugewinnen. Aller internationalen Kritik zum Trotz will das Bundesfinanzministerium das Verbot hoch riskanter Finanzgeschäfte noch ausweiten.

Hedgefonds

Von der Idee der schützenden Hecke haben sich Hedgefonds weit entfernt.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Hedgefonds sind Anlagevehikel, die ursprünglich nur zur Absicherung bestimmter Kursentwicklungen gedacht waren, mittlerweile werden die Mechanismen auch für Spekulationen im großen Stil genutzt. Hedgefonds jonglieren heutzutage nicht selten mit Milliardensummen – bislang weitgehend ohne Aufsicht. Reine Absicherungsgeschäfte sollen von den derzeit diskutierten Regulierungsplänen unberührt bleiben. In überschaubaren Maßstäben sind solche Geschäfte für viele Unternehmen notwendig, um sich beispielsweise gegen schwankende Ölpreise abzusichern.

- Weil Hedgefonds in der Regel grenzüberschreitend arbeiten, ist die Bundesregierung mit ihren Plänen für eine strengere Überwachung auf internationale Zusammenarbeit angewiesen. In Brüssel werden entsprechende Richtlinienentwürfe bereits seit längerem diskutiert.

- Hedgefonds sollen in der EU einer einheitlichen Finanzaufsicht unterstellt werden. Bisher gibt es verschiedene nationale Regeln im Unternehmensrecht und freiwillige Branchenstandards. Bis Juli sollen die neuen Regeln unter Dach und Fach sein. Unter anderem soll Hedgefonds eine Grenze für das eingesetzte Fremdkapital vorgeschrieben werden. Unklar ist noch, ob dafür die EU-Kommission oder die europäische Finanzaufsicht zuständig wäre.

- In den USA müssen sich Hedgefonds in Zukunft voraussichtlich ab einer bestimmten Größe bei der Regierung registrieren und ihre Bücher kontrollieren lassen. Die USA stören sich jedoch noch an den Plänen, laut denen künftig jeder EU-Mitgliedsstaat einzeln über die Marktzulassung von Fonds aus Drittstaaten entscheiden soll. US-Finanzminister Geithner bezeichnete das Vorhaben als "protektionistisch". Der größte Widerstand gegen eine zu scharfe Regulierung kommt bislang aber aus den ausgeprägten Finanzstandorten wie Luxemburg oder Großbritannien, wo viele der Hedgefonds ihren Sitz haben. Alleine in London sitzen rund 60 Prozent aller Hedgefonds.

Derivate

Schluss mit dem Hin- und Hergeschiebe von Millionen - der Derivate-Markt soll gebändigt werden.

(Foto: REUTERS)

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preise sich nach den Kursschwankungen oder Preiserwartungen anderer Investments richten – sich also dann danach ableiten (lateinisch: derivare). Sie lassen sich sowohl zur Absicherung gegen Wertverluste als auch zur Spekulation auf Kursgewinne verwenden. In Verruf sind sie geraten, weil sie Entwicklungen an den Märkten überzeichnen können. Mit kleinen Einsätzen können Spekulanten riesige Gewinne machen oder enorme Verluste einfahren.

- Das deutsche Finanzministerium will Währungsderivate auf den Euro verbieten, die nicht Absicherungszwecken dienen.

- EU-Binnenmarktkommissar Barnier will im Juli einen Gesetzentwurf zur Regulierung des Derivatehandels vorlegen.

- In den USA soll der größte Teil des derzeit dezentralisierten Derivate-Handels auf Börsen oder zumindest zentrale Abwicklungsstellen gezwungen werden. Senat und Repräsentantenhaus haben unterschiedliche Vorschläge zur Reform vorgelegt, die noch in Einklang gebracht werden müssen.

Ratingagenturen

Viele Länder wollen die Ratingagenturen reformieren. Den Agenturen wird eine Mitschuld an der Finanzkrise und an dem Schuldendrama in der EU gegeben. Zuletzt sorgten die Herabstufungen von Griechenland und Spanien für Kritik. Je schlechter Ratingagenturen die Bonität eines Landes beurteilen, umso schwieriger und teurer wird es für das Land, sich Geld am Finanzmarkt zu besorgen. Beim äußerst schwach eingestuften Schuldensünder Griechenland etwa wurden teilweise zweistellige Zinsen für Kredite verlangt. Die Euro-Staaten mussten dem Land mit milliardenschweren Hilfen bespringen, um einen Staatsbankrott zu vermeiden.

- In Deutschland machte der Bundesrat Anfang März den Weg frei für eine Beaufsichtigung der Agenturen. Sie sollen nicht mehr die Bonität von Firmen bewerten dürfen, die sie auch beraten. Zudem sind Forderungen laut geworden, eine europäische Ratingagentur zu gründen, um die Vormachtstellung der anglo-amerikanischen Platzhirsche S&P sowie Moody's zu brechen.

- Die Europäische Union wird die kritisch beäugten Agenturen ab Ende 2010 stärker kontrollieren.

Quelle: ntv.de, sla/mmo/rts/dpa