Konsequenzen aus Amoklauf "Wir können Täter nicht identifizieren"

11.03.2010, 06:32 Uhr

"Der Täter steigert sich im Lauf der Vorbereitungen in seinen Plan hinein und setzt dann, vielleicht auch aufgrund eines zufälligen Anlasses, das Datum fest."

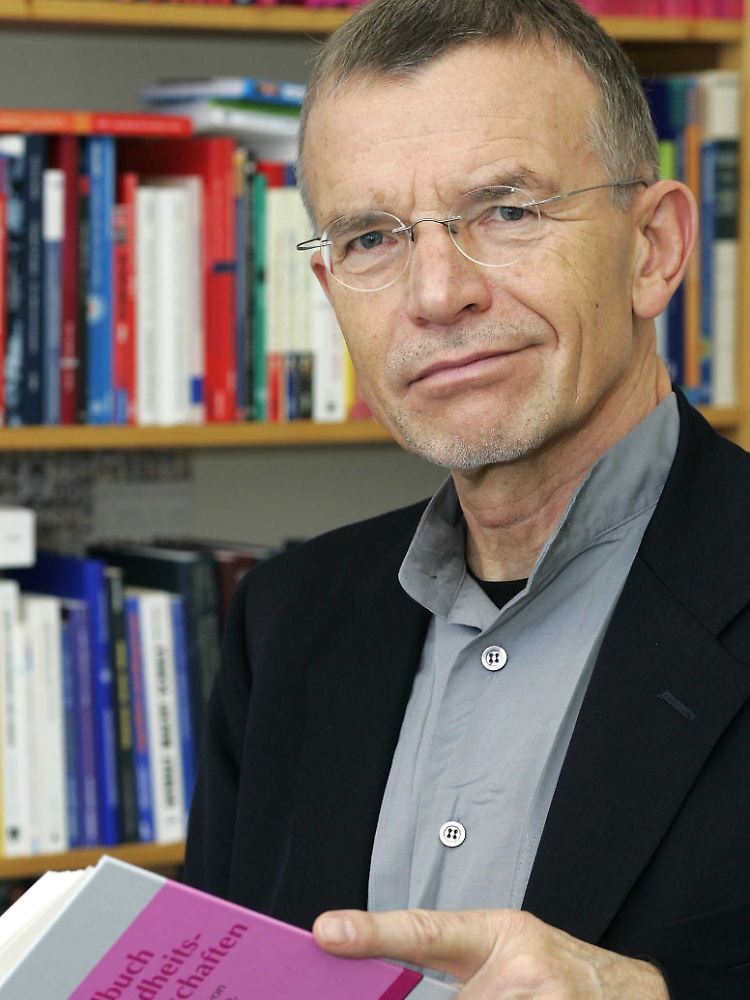

(Foto: dpa)

Trotz aller Erkenntnisse aus den bisherigen Amokläufen lassen sich mögliche Täter noch nicht wirklich Identifizieren, sagt der Soziologe und Jugendforscher Hurrelmann im Interview mit n-tv.de. Allerdings könne bald "eine Art Risikoliste" aufgestellt werden. Hurrelmann fordert zudem die Einrichtung einer zentralen Meldestelle, an die sich Schüler, Eltern und Lehrer wenden können.

n-tv.de: Ist Deutschland ein Jahr nach dem Amoklauf von Winnenden besser auf solche Taten vorbereitet?

Klaus Hurrelmann: Was die Reaktion angeht: Ja. Heute wissen Schulen, Lehrer, Eltern und Schüler, dass es auch in ihrer Schule geschehen kann. Sie wissen, zumindest abstrakt, wie sie sich verhalten sollen. Es gibt Handreichungen für die Schulen und bei dem Messerangriff in einer Schule in Ludwigshafen haben wir gesehen, dass sogar die Lehrer untereinander ein eigenes Notfallsystem entwickelt haben. Das ist nicht zu unterschätzen, weil es damit jetzt bei jeder erneuten Tat nicht mehr eine völlig aufgelöste und orientierungslose Reaktion geben wird, sondern die Betroffenen einigermaßen gefasst und besonnen sein werden.

Das heißt, Sie würden die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen und Notfallpläne als angemessen einschätzen?

"Die Schule sucht sich der Täter aus, weil sie ein symptomatisches Feld ist, wo all diese Erniedrigungen und all das Scheitern gebündelt sind."

(Foto: AP)

Ohne die einzelnen Handreichungen der Ministerien oder Schulen zu kennen: Die Notfallpläne sind im Großen und Ganzen auf den bisherigen fachlichen Kenntnissen und Erfahrungen anderer Gewalttaten aufgebaut und damit auf der Höhe der Zeit. Allerdings ist das Wissen aus den 120 bis 130 bisherigen so genannten Amokläufen weltweit noch recht brüchig, weil nur wenige dieser Fälle aus Datenschutzgründen wissenschaftlich ausgewertet werden können oder weil es schlicht an Informationen über die Hintergründe fehlt.

Wie groß ist die Chance, dass potenzielle Täter erkannt werden?

Wir wissen ganz genau, dass praktisch bei jedem der Fälle der Täter nicht, wie wir lange Zeit angenommen hatten, spontan, unüberlegt und aus dem Affekt heraus gehandelt hat. Sie planen ihre Tat oft in einem erstaunlich langen Zeitraum, das kann bis zu einem Jahr sein, und bereiten sie systematisch vor. Amokläufe sind übrigens ein männliches Phänomen: Die Täter sind zu 95 Prozent junge Männer, nur ganz wenige Frauen begehen solche Taten.

Der Täter steigert sich im Lauf der Vorbereitungen in seinen Plan hinein und setzt dann, vielleicht auch aufgrund eines zufälligen Anlasses, das Datum fest. Während dieser Vorbereitungszeit hinterlässt der Täter Spuren, viele davon unbewusst. Aber, und hier wird es interessant für die Prävention, er gibt auch bewusst kleine Signale ab, aus denen sich ablesen lässt, was er vorhat. Wenn es uns gelingen würde, diese Signale zu verstehen und – das ist das schwerste bislang – sie richtig zusammenzusetzen, dann hätten wir einen wichtigen Schritt in Richtung Prävention getan.

Gibt es denn bereits eine Typologie solcher Signale?

Einzelne Forschungsprojekte versuchen, diese "Leakings" genannten Spuren systematisch zu gruppieren und zu erkennen, welche Bedeutung sie haben. Wir sind bald soweit, dass wir damit eine Art Risikoliste aufstellen und klassifizieren können, welche Signale welches Gefahrenpotenzial haben. Dazu zählen Fragen wie: Hat der Jugendliche Interesse an solchen Gewalttaten an Schulen und dokumentiert sie auch? Hat er eine systematische Analyse solcher Fälle vorgenommen? Hat er schon einmal selbst geäußert, dass er sich so etwas vorstellen könnte? Hat er Zugang zu Waffen? Fällt er durch Verhaltensweisen auf, die in irgendeiner Weise auf Schritte in Richtung eines Angriffs auf die soziale Gemeinschaft hindeuten? Neben solchen Fragen gibt es auch die für Laien ganz schwer zu lesenden Signale, wie ob es sich um einen psychisch angespannten jungen Mann oder eine regelrechte psychische Erkrankung handelt. Wir müssen nun daran arbeiten, diese Signale identifizieren zu können und Lehrer, Schüler und Eltern darüber aufzuklären. Wir brauchen dann eine Stelle, wo solche Informationen gesammelt werden. Eine Art anonyme Meldestelle, an die sich Schüler, Eltern und Lehrer wenden können, wenn sie mehrere solcher Risikofaktoren identifiziert oder mitbekommen haben.

Eine Beratungsstelle, ähnlich wie es bei sexuellem Missbrauch der Fall ist?

Ja, die Parallelen sind vorhanden. An den derzeitigen Missbrauchsfällen wird auch noch einmal deutlich, was für ein emotional aufwühlendes, das Selbstempfinden und die persönliche Identität berührendes System Schule sein kann. Wie stark es die Fundamente der eigenen Person beeinflusst. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass Täter, die eine Persönlichkeitsstörung haben, diese für den schulischen Alltag typischen sehr intensiven Macht- und Beziehungsprozesse als schmerzlich empfinden. Für psychisch angespannte oder gestörte seelische Zustände ist das ein brodelnder Kessel. Das ist sicherlich eine Erklärung mit dafür, warum sie sich die Schule als einen Tatort aussuchen.

Zum Profil eines späteren Täters gehört Ihrer Einschätzung nach auch ein besonderes Interesse an Waffen und eine hohe Aktivität bei Computerspielen. Das ist für viele männliche Jugendliche typisch. Laufen wir damit nicht Gefahr, sie einem Generalverdacht auszusetzen?

Die Gefahr ist groß. Deshalb ist die Suche nach Risikosignalen auch mit äußerster Vorsicht anzugehen. Man muss dabei auch zugeben: Wir sind noch nicht soweit, mit Hilfe einer Risiko-Checkliste Täter wirklich identifizieren zu können. Es ist nicht ausschließen, dass damit bestimmte Gruppen von jungen Männern, die beispielsweise zu gewalttätigen Computerspielen neigen, diskriminiert werden.

Im Moment könnte man ausschließlich einer professionellen Person oder Meldestelle zutrauen, die Einschätzung zu treffen, ob es sich um harmlose oder weniger harmlose Verhaltensweisen, Persönlichkeitsmerkmale und Gewohnheiten handelt. Aber es ist gar keine Frage, dass wir uns hier noch in einer sehr schwierigen Grauzone befinden und mit einer neuen Verdächtigungskultur gewinnen wir gar nichts.

Wie groß ist eigentlich das Phänomen, von dem wir hier sprechen: Gibt es Schätzungen über die Anzahl potenzieller Täter?

Klaus Hurrelmann ist Professor an der Hertie School of Governance in Berlin. Der Sozialwissenschaftler arbeitete zuvor an der Universität in Bielefeld, wo er Gründungsdekan der School of Public Health war. Der 66-Jährige war zudem zwölf Jahre lang der Sprecher des Sonderforschungsbereiches „Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter".

Wenn man bedenkt, dass es weltweit 120 bis 130 solcher tatsächlich verübten Gewalttaten in Schulen gegeben hat, sieht man, dass es sich um ein wenig verbreitetes Phänomen handelt. Die Taten haben aber eine so ungeheure Auswirkung, dass nicht nur die unmittelbar Beteiligten ihr Leben lang gezeichnet sind, sondern Schüler, Eltern und das gesamte soziale Umfeld davon betroffen sind. Gerade Winnenden ist dafür ein Beispiel, wo das ganze Dorf noch unter dem Eindruck dieser Tat steht. Die ganze Gesellschaft ist letztlich sogar betroffen, alle Lehrer und alle Schüler in Deutschland. Deshalb hat ein solches sehr seltenes Ereignis eine riesige Ausstrahlung. Die Häufigkeit ist hier einmal nicht entscheidend, um die Tragweite des Phänomens einzuschätzen.

Sie haben angesprochen, dass es sich bei solchen auch School-Shootings genannten Amokläufen um ein fast ausschließlich männliches Phänomen handelt. Warum sind es vor allem Jungen, die solche Taten begehen?

Das wissen wir bislang nicht genau. Es muss etwas damit zu tun haben, dass junge Männer anders auf die für unerträglich gehaltenen Erfahrungen im schulischen Bereich oder auf die Schule projizierten Unerträglichkeiten reagieren. Junge Frauen zeigen mehrheitlich ein flexibles und angepasstes Bewältigungsverhalten. Junge Männer fressen Erniedrigungen und Anspannungen in sich hinein und explodieren dann an anderer Stelle durch Aggressionen. Dieses in der Verbreitung typisch männliche Muster könnte also die Ursache sein, muss aber noch genauer untersucht werden.

Warum gibt es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in Deutschland so viele Amokläufe?

Ob man aus der regionalen oder räumlichen Verteilung etwas ablesen kann, darauf gibt es bislang noch keine befriedigende Antwort. Auffällig ist auch, dass die bisherigen so genannten Amokläufe fast alle in kleineren Städten stattgefunden haben. Noch ist die Fallzahl zu klein, um daraus wissenschaftliche Schlüsse zu ziehen. Es könnte aber bedeuten, dass die informellen Netzwerke, in denen sich Jugendliche aufhalten, in kleineren Städten überraschenderweise weniger wirksam sind als in großen Städten.

Ähnlich unbefriedigend fällt die Antwort auf den internationalen Vergleich aus. Bislang kann niemand sagen, warum in Deutschland die Fallzahl recht hoch ist, ähnlich der in den USA oder Kanada. Ein möglicher Grund wäre, dass es in den betroffenen Kulturen besonders schwierig ist, sich als männlicher Schüler im Schulsystem zu bewähren und durchzusetzen. Da die Schulsysteme in den betroffenen Ländern höchst unterschiedlich sind, können sie nicht die maßgebliche Ursache sein.

Gibt es eine Erklärung, warum sich die Täter am Ende meist selbst töten?

Das liegt in der Natur dieser Rausch-Tat, die beabsichtigte Selbsttötung ist ein fester Bestandteil. Der Begriff Amoklauf suggeriert, dass es sich um eine spontane Rausch-Tat handelt. Wie bereits erklärt, ist es das nicht, sondern die Tat ist lange und systematisch vorbereitet. Aber der Ausgangspunkt für die Tat ist so intensiv in einer persönlichen Verzweiflung verankert, dass die Parallelen zu einer Selbsttötung sehr groß sind. Der Täter will vernichten, und zwar sowohl seine Umwelt, als auch sich selbst. Dieses Vernichtungsmotiv lautet: Ich bin mit der Welt fertig, ich bin mit der Welt nicht zurechtgekommen, ich räche mit jetzt an der Welt. Das erklärt auch dieses ungebremste und unkontrollierte Verhalten bei der Tat. Die Schule sucht sich der Täter aus, weil sie ein symptomatisches Feld ist, wo all diese Erniedrigungen und all das Scheitern gebündelt sind.

Mit Klaus Hurrelmann sprach Till Schwarze

Quelle: ntv.de