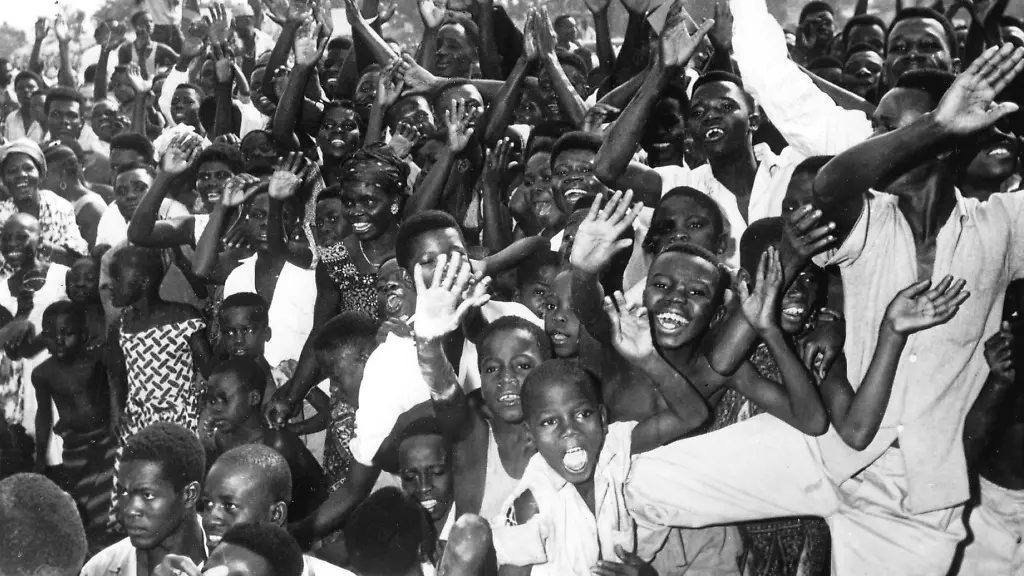

50 Jahre nach dem KolonialismusAfrika und der "Ressourcenfluch"

Die ersten 50 Jahre nach der Entlassung in die Unabhängigkeit brauchte Afrika, um die Voraussetzungen für seine Entwicklung zu schaffen, sagt Afrika-Experte Bierschenk.

Die ersten 50 Jahre nach der Entlassung in die Unabhängigkeit haben die afrikanischen Staaten gebraucht, um überhaupt die Voraussetzungen für künftige Entwicklung zu schaffen, sagt der Afrikawissenschaftler Bierschenk. Vor allem die koloniale Wirtschaftsstruktur erwies sich dabei als Fluch.

n-tv.de: 50 Jahre sind seit der großen Unabhängigkeitswelle in Afrika vergangen. Werden wir Afrika überhaupt gerecht, wenn wir pauschal von Afrika und den Afrikanern sprechen?

Thomas Bierschenk: Nein, das werden wir nicht. Es gibt eine Tendenz, die großen Unterschiede innerhalb Afrikas nicht wahrzunehmen. Kein Mensch würde von asiatischen Entwicklungsproblemen in der Allgemeinheit sprechen, wie wir über Afrika reden. Jedem ist klar, dass China nicht der Irak ist und Kuwait nicht Afghanistan. In Afrika packen wir Simbabwe in die gleiche Schublade wie Sierra Leone oder Benin oder Algerien. Da gibt es eine Tendenz zur Generalisierung, die wir bei anderen Kontinenten so nicht haben.

Der Kolonialismus wird noch immer für viele Probleme Afrikas verantwortlich gemacht. Ist das nach 50 Jahren noch legitim?

Heute kann man natürlich den Kolonialismus nicht mehr ausschließlich für die Probleme Afrikas verantwortlich machen. Allerdings muss man ganz deutlich sagen, dass die afrikanischen Länder, als sie schließlich unabhängig wurden, ein schwieriges Erbe angetreten haben. Keine Kolonialmacht hat die zu ihr gehörenden Länder besonders gut auf die Unabhängigkeit vorbereitet. Das sieht man zum Beispiel an den Einschulungsraten. Der Kontinent hat heute erst Zahlen erreicht, die ein Land wie Korea in den 1950er Jahren bereits hatte. De facto wurden viele Länder auch bankrott in die Unabhängigkeit entlassen. Eine ganz wesentliche Überlegung der Kolonialherren war eben, dass die Kolonien einfach zu teuer geworden waren. Diese Probleme wurden durch den großen Optimismus der damaligen Zeit zunächst einfach nicht so wahrgenommen.

Viele Länder blieben ihrer alten Kolonialmacht verbunden, nicht zuletzt durch die Beibehaltung der wirtschaftlichen Beziehungen. Welche Auswirkungen hatte das?

Mit wenigen Ausnahmen waren die Kolonien durch koloniale Wirtschaftsstrukturen geprägt. Sie sollten Primärprodukte aus der Landwirtschaft und dem Bergbau liefern und dafür Fertigwaren importieren. Da sind die Staaten auch nach der Unabhängigkeit nicht herausgekommen. Es gab zwar verschiedene Ansätze, die sind aber immer wieder zusammengebrochen, zum Beispiel wegen der Erdölkrise in den 1970er Jahren. Ein weiterer Faktor ist sicher eine verfehlte Wirtschaftspolitik, für die aber nicht nur die afrikanischen Länder verantwortlich sind, sondern auch die Unmengen an Beratern, die es auch nach 1960 noch in allen Staaten gab. Selbst die jetzt relativ positiven Wachstumsraten beruhen die noch immer auf der alten Kolonialwirtschaft und dem Handel mit Primärprodukten.

Mit dem Rohstoffhandel haben einige Länder dennoch gutes Geld verdient. Inwieweit ist Afrika wegen seiner korrupten Eliten inzwischen für seine Probleme auch selbst verantwortlich?

Wir benutzen dafür den Begriff des "Ressourcenfluchs". Dahinter steht die These, dass Länder, die ausschließlich Primärprodukte exportieren, meist nicht in der Lage sind, daraus etwas Vernünftiges zu machen. Ob das den arabischen Ölproduzenten gelingt, das muss man abwarten, aber in Afrika war das in der Regel nicht der Fall. Bei Ländern wie Norwegen hingegen ist das Erdöl Teil einer Gesamtstruktur, mit den Einkommen werden Investitionen getätigt. Dass das in Afrika nicht passiert ist, daran haben die Eliten einen erheblichen Anteil, das ist ganz klar.

Warum werden in Afrika so wenig eigene Lösungsansätze für die doch erheblichen Probleme entwickelt?

In dem System, dass sich bereits seit den 1950er Jahren entwickelt hat, haben auch viele Berater leider ein Interesse daran, dass es für die institutionalisierte Hilfe ein dauerhaftes Abhängigkeitsverhältnis gibt. Die gesamte Entwicklungsdiskussion für Afrika wird von Autoren bestritten, die stark mit den Gebern verbunden sind, der Weltbank, der KfW, der GTZ oder auch der französischen Entwicklungsbank. Diese Institutionen haben natürlich kein Interesse, ihre Daseinsberechtigung in Frage zu stellen. Durch diese institutionalisierte Hilfe gibt es wenig Anreize für Afrika, eigene Lösungen zu suchen. Die negativen Zahlungsbilanzen werden immer wieder ausgeglichen, dafür bleibt das System der Unmündigkeit auf Dauer erhalten. Afrikas Problem ist zudem ja nicht nur, funktionierende Staaten und Verwaltungen aufzubauen. In Europa und Asien haben entwickelte Mittelklassen hinter Entwicklung und Demokratie gestanden. Die gibt es in Afrika oft erst in Ansätzen. 1960 haben in Afrika nur 13 Prozent der Menschen in Städten gelebt. Inzwischen gibt es einen rapiden Urbanisierungsprozess, damit wachsen auch die sozialen Kräfte, die auf Entwicklung und Berechenbarkeit drängen

Erwarten Sie, dass das zunehmende Leben in den Städten zu mehr eigener Kraft des Kontinents führt?

Das wird ohne jeden Zweifel so sein. Es gibt inzwischen eine städtische Kultur in Afrika, die es vor 50 Jahren so überhaupt noch nicht gab. Die Alphabetisierung ist weit vorangeschritten, in den Städten liegt sie bei Jungen schon bei 100 Prozent. Es gibt eine vitale lokale Kulturproduktion, es gibt neben den Staatssendern private Medien, Zeitungen und Radios. Da entwickelt sich eine dynamische Zivilgesellschaft, die sicher auf Dauer einen positiven Einfluss haben wird. Aber die afrikanischen Länder haben die letzten 50 Jahre gebraucht, um überhaupt bestimmte strukturelle Voraussetzungen für Entwicklung zu schaffen.

Ist Afrika inzwischen schon mehr so, wie wir es in Südafrika bei der Fußball-WM erlebt haben?

Südafrika ist der große Hoffnungsträger des Kontinents. Das Land ist die einzige Wirtschaftsmacht von einiger Bedeutung in ganz Afrika. Mit Blick auf die ostasiatische Entwicklung gibt es die These, dass die Entwicklung von China, Thailand, Singapur oder Vietnam ohne die Vorreiterrolle Japans nicht möglich gewesen wäre. Eine solche Rolle könnte Südafrika in Afrika zukommen. Aber es gibt natürlich auch noch Hunger, Krieg und Elend. Das Bild ist dennoch sehr viel facettenreicher.

Gibt es heute schon Dinge, die wir von Afrika lernen können?

Was mir in Afrika immer wieder auffällt, ist die Fähigkeit vieler Menschen, sich trotz widrigster Umstände ein lebenswertes Leben zu schaffen. Ein Mindestmaß an Demokratie aufrecht zu erhalten, das ist in diesem Umfeld schon eine gehörige Leistung. Was ich auch immer wieder bemerke, ist die große religiöse Toleranz vieler Afrikaner. Da gibt es in einer Familie Christen, Moslems und Anhänger der einheimischen Religion. Eine Kopftuchdiskussion ist da schwer vorstellbar. Auch da hören wir eher von religiösen Konflikten. Aber insgesamt gibt es in Afrika eine größere religiöse Toleranz als bei uns.

Mit Thomas Bierschenk sprach Solveig Bach