50 Jahre Schwabinger Krawalle Die kleine Revolution von München

21.06.2012, 08:58 Uhr

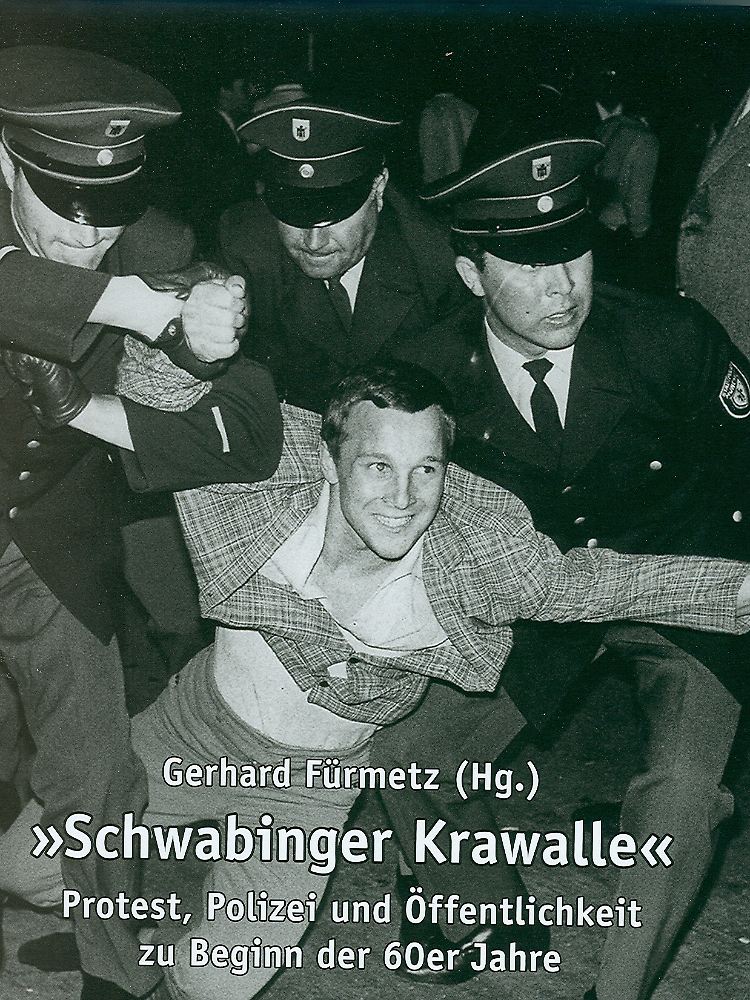

Seltenes Bild in Schwabing 1962: Eigentlich waren die Protestierer gegenüber den Polizisten deutlich in der Überzahl.

(Foto: Privatarchiv Gerhard Fürmetz)

Im Juni 1962 bebt die junge Bundesrepublik. Tausende junge Menschen proben in München den Aufstand gegen die Staatsgewalt. Sie blockieren die Straßen und protestieren über mehrere Tage gegen das harte Vorgehen der Polizei. 50 Jahre später erinnert sich der Historiker Gerhard Fürmetz an die Schwabinger Krawalle, die Gewaltexzesse der überforderten Polizisten und den jungen Andreas Baader.

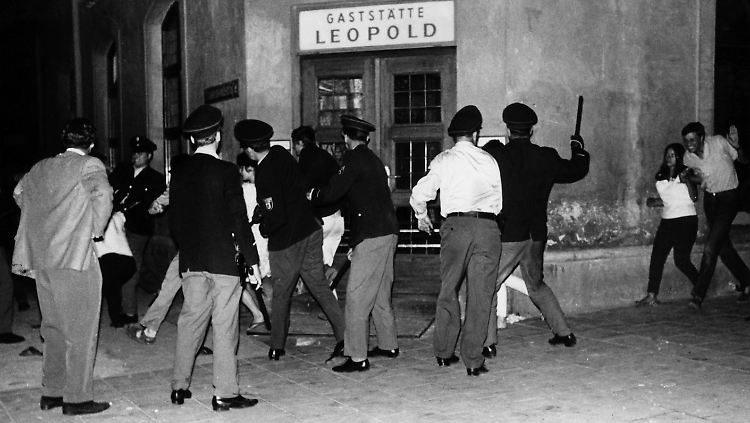

Auch gegen unbeteiligte Gaffer soll die Polizei damals mit Gummiknüppeln vorgegangen sein.

(Foto: picture alliance / dpa)

n-tv.de: Was war der Auslöser für das, was als Schwabinger Krawalle in die Geschichtsbücher einging?

Gerhard Fürmetz: Der unmittelbare Auslöser war die Musik von fünf Gitarrenspielern am Straßenrand der Leopoldstraße an einem heißen Sommerabend im Juni 1962. Die Musiker hatten damals häufiger in Schwabing gespielt. Kleinkunst gab es dort viel, eine rege Szene entlang der ganzen Straße. An diesem Juniabend ging eine Beschwerde wegen Ruhestörung ein.

21. Juni 1962: Nach der Festnahme einer Musikergruppe kommt eszu einem Handgemenge. Die Menschenmenge wächst nach Schätzungen auf 1000 bis 5000Personen an. Anschließend muss die Polizei mehrmals die blockierte Leopoldstraßeräumen. Es kommt zu 41 Festnahmen.

22. Juni 1962: Abends wird die Fahrbahn erneut besetzt. Medienschätzen die Anzahl der Teilnehmer auf 10.000 Personen. 100 Polizisten räumen mehrfachdie Straße. Es gibt 24 Festnahmen.

23. Juni 1962: Nach Mitternacht blockieren erneut etwa 10.000Menschen die Straße. Die Polizisten räumen nun auch die Nebenstraßen, nehmen 16Personen fest.

24. Juni 1962: Am vierten Abend sind 450 Polizisten im Einsatz,an den Straßenblockaden sind diesmal nur 3000 Personen beteiligt, 85 werden festgenommen.

25. Juni 1962: Am letzten Abend halten sich nur noch etwa 1000Menschen auf der Leopoldstraße auf. Die Polizei – diesmal mit 360 Beamten vor Ort– meldet 35 Festnahmen.

Musizieren im Freien ist doch eigentlich etwas sehr Banales.

Ja, eigentlich schon. Zwei Beamten fuhren hin. Darüber, was dann passierte, gehen die Meinungen auseinander. Es ist nicht sicher, ob die Polizisten die Musiker zur Festnahme mit aufs Revier nehmen wollten oder nur, um ihre Personalien aufzunehmen. Zwei der Musiker flüchteten aus dem Polizeifahrzeug. Die 100 bis 200 Zuhörer ärgerten sich über das plötzliche Ende des Konzerts so sehr, dass sie das Polizeifahrzeug hochhoben und so am Wegfahren hinderten. Die Polizisten riefen dann Verstärkung.

Wie ging es weiter?

Die Protestierenden sind auf die Leopoldstraße gelaufen und haben Stühle aus den Cafes auf die Fahrbahn getragen, um den Verkehr zu blockieren. Sie wollten testen, wie die Polizei reagiert, und demonstrieren, dass sie sich diese Gängelung nicht gefallen lassen. Viele wollten sich auch das Recht auf ihr Viertel, auf ihren Raum nicht nehmen lassen. Die Polizei musste die Straße gewaltsam räumen.

Nach fünf Tagen war es vorbei. Woran lag es?

Es gibt mehrere Theorien. Eine besagt, das Wetter sei plötzlich schlechter geworden, dadurch sei den Protestierenden die Lust vergangen. Es ist aber auch so, dass die Polizei an den Tagen vier und fünf mehr Präsenz gezeigt hat. Es wurde gefährlicher und riskanter, an den Protesten teilzunehmen. Die spontane Koalition aus Studenten, Jugendlichen, jungen Akademikern und anderen Leuten hat sich allmählich aufgelöst.

Polizeikleidung im Jahr 1962: Viele Polizisten waren nur aufgrund der Armbinde als solche zu erkennen.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass es nur wenige Aktive und viel mehr Gaffer gegeben hätte.

Manche haben bewusst die Auseinandersetzung gesucht, andere waren neugierig und wollten einfach wissen, was da los ist. Es war ja nicht irgendeine Gegend in München, sondern eine der bekanntesten Straßen. Da war richtig viel los im Sommer. Auch die Medien haben durch ihre Berichterstattung viele angelockt. Viele Menschen wurden auch zufällig mit hineingezogen, saßen in Cafes und aßen Eis. Es gibt auch Menschen, die aus dem Urlaub zurückgekehrt sind und zurück in ihre Wohnung wollten, von der Polizei aber daran gehindert wurden. Sie wurden mit den Protestierern in einen Topf geschmissen und teilweise sogar geschlagen.

Für Ihr Buch haben Sie den Protest auch psychologisch untersucht. Was haben Sie herausgefunden?

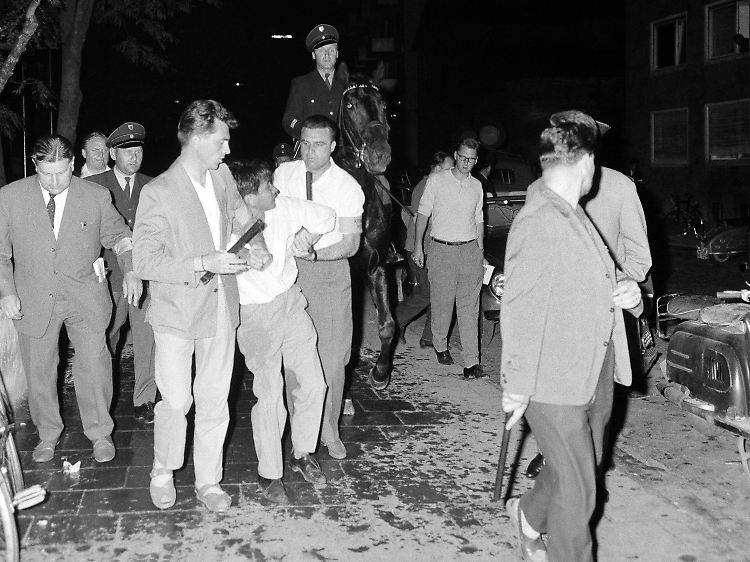

Am 26. Juni, dem letzten Abend der Krawalle, kam es vor diesem Nachtclub zu Handgreiflichkeiten.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Klar, haben wir analysiert, warum die jungen Leute plötzlich Dinge machen, die sie sonst nicht machen würden. Warum geht eine junge Frau plötzlich auf eine vierspurige Straße und springt hin und her, tanzt und tut so, als würde sie ein Kind in ihren Armen wiegen? Diesen Fall kennen wir so genau, weil eine Frau für dieses Verhalten vor Gericht zitiert wurde. Spannend ist auch die Frage, wie es zu solchen Gewaltexzessen kommen konnte. Warum schlagen die Polizisten ältere Menschen, obwohl sie gar nichts mit den Krawallen zu tun haben? Da stößt man auf soziologische Forschungen, die gerade bei der Polizei Gruppendynamik und Männlichkeitsrituale erklären.

Es gab viele Anzeigen und Prozesse.

Gegen 248 Protestteilnehmer und 143 Polizisten wurde staatsanwaltschaftlich ermittelt. Die meisten Beamten konnten nicht festgestellt werden, weil sie keine Namensschilder oder andere Identifikationsmerkmale trugen. Am Ende gab es deutlich mehr Strafen gegen Protestierer. Einige wurden zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt.

Was hat die jungen Leute damals so angestachelt?

Es gab die Lust am Abenteuer, einmal über die Stränge schlagen. Für viele war es ein Räuber-und-Gendarm-Spiel. Es war aber auch diese lässige Stimmung damals in Schwabing, die das gefördert hat, und die Gruppendynamik. Hinzu kommt das verletzte Rechtsempfinden. Viele haben gesehen, dass die Polizei übermäßig hart vorgegangen ist und gedacht, das dürfen wir uns nicht bieten lassen und müssen Flagge zeigen.

Wie politisch war der Protest der jungen Leute bei den Schwabinger Krawallen?

Anfangs überhaupt nicht, das hat sich erst ab dem zweiten Abend ergeben. Es gab keine direkten Forderungen nach einer grundsätzlichen Demokratisierung, es ging immer um den Protest gegen das Vorgehen der Polizei in dieser speziellen Situation. Es hat sich ja dann eine Bürgerinitiative gegründet, die das Thema Bürgerrechte, Kennzeichnung von Polizeibeamten, immer wieder vorangetrieben haben.

In vielen Büchern werden die Schwabinger Krawalle als Vorgriff auf die Studentenbewegung bezeichnet. Zu Recht?

Nur zum Teil. Die Protestformen der 68er - Sit-Ins, Go-Ins oder Demos - hat es 1962 in München nicht gegeben. Was die Teilnehmerschaft betrifft, war das Spektrum in Schwabing breiter. Es waren eben nicht nur Studenten, sondern auch junge Menschen, die noch zur Schule gingen und nicht-akademischen Berufen nachgingen. Dennoch haben die Krawalle dieses unruhige Protestjahrzehnt der 60er in gewisser Weise eröffnet. Ein echter Vorläufer sind sie aber nicht.

Warum werden sie dann in so vielen Büchern über die 68er aufgeführt?

Anfang der 60er Jahre war Andreas Baader noch Schüler, wenige Jahre später Deutschlands meistgesuchter Terrorist.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Viele Personen, die 1968 aktiv waren, waren auch in Schwabing dabei oder haben es gehört und in ihren Erfahrungsschatz mitaufgenommen. Hinzu kommt: Das Ereignis wurde bundesweit und im Ausland so stark wahrgenommen, weil es eben aus heiterem Himmel kam und überrascht hat. Deshalb ist es im kollektiven Gedächtnis stark verankert.

Andreas Baader war damals auch dabei in Schwabing. Was glauben Sie: Hat das bei ihm eine Faszination ausgelöst für solche Aktionen, die er später noch wesentlich radikaler durchgezogen hat?

Das könnte so gewesen sein. Gegenüber seiner Mutter soll er gesagt haben: "Ein Staat, in dem die Polizei so vorgeht, hat keine Existenzberechtigung." Baader hat wohl nicht aktiv, sondern als Beobachter an den Krawallen teilgenommen. Er war Schüler, hat aber den Fehler gemacht, sich laut und kritisch mit anderen Leuten über den Polizeieinsatz zu unterhalten. Das haben die Beamten mitbekommen und er ist angezeigt worden.

Was hat sich im Spannungsverhältnis Polizei und Demonstranten in den vergangenen 50 Jahren verändert?

Das Thema ist so aktuell wie eh und je. Die Polizei wird daran gemessen, wie sie sich gegenüber Massenaktivitäten verhält. Es spielen viele Dinge eine Rollen. Die konzeptionelle Vorbereitung, die Ausbildung der Beamten und die jeweilige Konfliktsituation. In Schwabing war die Polizei überhaupt nicht auf ein Protestereignis dieser Art vorbereitet. Die Beamten waren schlecht ausgebildet. Die Polizisten wurden 1962 allein gelassen, man hat ihnen kaum Vorgaben gemacht, wie sie die Straße räumen sollten. Es gab keine Kontrolle mehr, was die da wirklich gemacht haben und daraus haben sich dann so exzessive Gewaltausbrüche entwickelt. Das wurde gespeist aus individuellen Ängsten der Polizisten.

Wovor hatten die Polizisten Angst?

Es gab Gerüchte, dass bewaffnete Protestierer mit dabei wären. Unter den Beamten hat sich auch eine Gruppendynamik entwickelt. Das sind alles Elemente, die bei einer gut geordneten und gut geführten Polizei nicht passieren sollten. Da hat die Polizei sicher daraus gelernt.

Die Polizei ist also eine grundlegend andere als vor 50 Jahren?

Natürlich. Die Polizei hat sich in den 60ern und 70ern grundlegend gewandelt. In München wegen der Schwabinger Krawalle vielleicht sogar etwas früher als in anderen Städten. Auch durch die Studentenproteste haben sich dann ganz andere Konzepte entwickelt. Heute ist die Polizei mit einem wesentlich differenzierten Instrumentarium in der Lage, auf verschiedene Situationen zu reagieren. Dennoch, und das macht die Protestgeschichte so spannend, gibt es immer wieder neue Situationen, die neue Konflikte mit sich bringen. Auch gibt es bis heute Beispiele, dass Polizisten sich nicht an die Regeln halten und aus einer speziellen Situation heraus, übermäßig Gewalt anwenden.

Fallen Ihnen vergleichbare Situationen ein wie in Schwabing 1962?

Nein, aber es gibt eine bezeichnende Anekdote, bei der es aber eben anders lief. 2002 war gerade die Fußball-WM, die erste, bei der Leute aus Freude über gewonnene Spiele auf die Straße gegangen sind und den Verkehr blockiert haben. Übrigens auch in der Leopoldstraße, genau da, wo 40 Jahre vorher die Schwabinger Krawalle stattgefunden hatten. Das hätte 40 Jahre vorher sofort einen massiven Polizeieinsatz nach sich gezogen. 2002 hat die Polizei da lässig drüber hinweggesehen und einfach kurzerhand die Leopoldstraße gesperrt, um die Begeisterung fließen zu lassen. Das Setting war plötzlich ein anderes. Bestimmte Dinge haben sich verändert.

Mit Gerhard Fürmetz sprach Christian Rothenberg

Quelle: ntv.de