Öcalans Aufruf zur Waffenruhe Fragiles Konstrukt mit Fragezeichen

21.03.2013, 14:59 Uhr

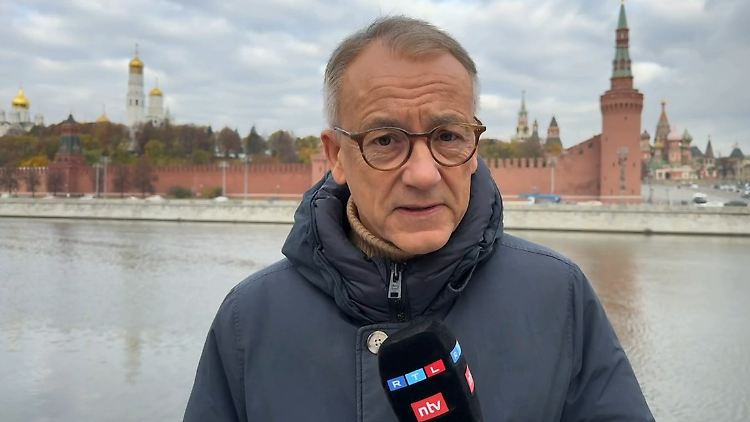

Abdullah Öcalan ist nach wie vor der Kopf der kurdischen Bewegung.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Seine Worte haben Gewicht: Der inhaftierte Kurdenführer Öcalan fordert die PKK-Kämpfer auf, für mehr Rechte seines Volks die Waffen ruhen zu lassen. Für die türkische Regierung ist das ein Achtungserfolg, vor allem vor der internationalen Gemeinschaft. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass sich alle Hoffungen zerschlagen - für beide Seiten.

Er hat sie gesprochen, die angekündigten "historischen" Worte: Der seit 1999 auf der Marmarainsel Imrali inhaftierte Kurdenführer Abdullah Öcalan fordert die Kämpfer seiner Untergrundorganisation PKK dazu auf, sich aus der Türkei zurückzuziehen und den Weg für eine "politische Lösung" des Kurdenkonflikts frei zu machen. Vom Beginn eines demokratischen Prozesses ist die Rede. Es sei "Zeit, die Waffen schweigen zu lassen" und "der Politik den Vorrang zu geben", wird er zitiert. Vertreter der Kurdenpartei BDP verlasen seine Erklärung im südostanatolischen Diyarbakir.

In der Türkei ist ein solches Bekenntnis zu Frieden seit langem erhofft worden. Abdullah Öcalan ist, auch wenn er seit 14 Jahren hinter Gittern sitzt, noch immer die Ikone der kurdischen Freiheitsbewegung schlechthin. Was der verurteilte Terrorist sagt, hat Gewicht: "Er spricht für eine überwältigende Mehrheit der Kurden", sagt Udo Steinbach von der Humboldt-Viadrina School of Governance, der sich seit Jahren mit dem Konflikt beschäftigt, im Gespräch mit n-tv.de.

Und tatsächlich versammelten sich rund 250.000 Kurden in Diyarbakir, um zu hören, was ihr Anführer zu sagen hat. Der Aufruf Öcalans fällt - nicht ganz zufällig natürlich - zeitlich mit dem kurdischen Neujahrsfest Newroz zusammen. Zur Newroz-Kundgebung fluteten die Menschen die Straßen, schwenkten Fahnen. Das diesjährige Motto: "Freiheit für Öcalan, Status für Kurdistan". Die Hoffnungen, die die Menschen in der Türkei - Kurden wie Türken - mit den Worten Öcalans verbinden, sind riesig. Doch ob sie sich erfüllen werden, ist fraglich.

Hören wirklich alle Kämpfer auf Öcalan?

Der Kurdenkonflikt nimmt seinen Anfang mit dem Zerfall des Osmanischen Reichs. Die neuen Grenzen verlaufen seither quer durch die Gebiete der Kurden, die Volksgruppe ist auf dem Boden der heutigen Türkei, des Irak, des Iran, Armeniens und Syriens zuhause. Das "Volk ohne Land" sieht sich fortan Repressionen ausgesetzt.

Kemal Atatürks türkische Republik fordert ein nationalistisches Bekenntnis von seinen Bürgern. Traditionen, Sprache und Kultur der Kurden werden unterdrückt. In den anderen Staaten mit kurdischer Bevölkerung ist die Lage kaum besser.

Ende der 70er Jahre gründet sich die linksgerichtete PKK, die einen eigenen Staat für die Kurden fordert. Mit Abdullah Öcalan an der Spitze der Bewegung beginnt die PKK im August 1984 mit dem bewaffneten Kampf. In den folgenden Jahren sterben Zehntausende Menschen in dem Konflikt. Die PKK bedient sich terroristischer Mittel: Entführungen, Überfälle, Morde und Selbstmordattentate sind Teil ihres Repertoires.

1999 wird Öcalan in Kenia festgenommen und in der Türkei zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Seit Kurzem verfolgt die Regierungspartei AKP unter Recep Tayyip Erdogan einen Annäherungskurs an die PKK. Erstmals ist von einem "Kurdenproblem" und nicht nur von einem "Terrorproblem" die Rede.

Die Kurden fordern, so wie das auch Öcalan schon seit jeher tut, weitreichende politische und soziale Rechte. Zwar haben sich die meisten vom Traum eines eigenen Kurdenstaats verabschiedet. Doch in der Ausgestaltung politischer Autonomierechte gibt es Ideen, die die Türkei in dieser Form nicht wird zulassen können. Bis hin zum Recht, eigene Polizeikräfte aufzustellen, gehen die Forderungen. "Ob sich die Regierung darauf einlassen wird, ist zweifelhaft", sagte Steinbach. Denkbar seien Zugeständnisse, was die Anerkennung der kurdischen Sprache in Ämtern oder vor Gericht angehe.

Auch der Ruf nach einer Freilassung Abdullah Öcalans dürfte unerfüllt bleiben. Er ist unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen auf der Insel Imrali inhaftiert worden. Aus dem Gefängnis wurden 1999 alle übrigen Insassen verlegt. Ein ganzes Gefängnis für einen einzigen Häftling - das dürfte es auf der Welt kein zweites Mal geben. Und das hat einen guten Grund. Öcalan ist als Kopf der PKK verantwortlich für den Tod von rund 45.000 Menschen. Seine von der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation eingestufte Kurdische Arbeiterpartei PKK bedient sich seit Jahren des gesamten Repertoires terroristischer Untergrundorganisationen: Entführungen, Morde, Selbstmordattentate. Eine Freilassung dieses Mannes wird, so Steinbach, "heute und morgen nicht möglich sein".

Auf Seiten der türkischen Bevölkerung hoffen die Menschen nun endlich auf Frieden. Die vielen Toten, die Angst - die meisten Menschen sind des Kampfs gegen die radikalen Kurden überdrüssig. Ob ihr Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt wird, ist aber offen. Denn Abdullah Öcalan dürfte mit seinem Aufruf zur Gewaltlosigkeit zwar die überwältigende Mehrheit der PKK erreichen. Aber was, wenn sich einzelne Zellen von ihrem seit Jahren abwesenden Führer abgewendet haben? Eine Gefahr, die nicht ganz unrealistisch ist, wie PKK-Experte Steinbach sagt. "Die Kurden befinden sich nach eigenem Selbstverständnis im Aufwind. Sie haben sehr viel in der Türkei erreicht, sie sind fast unabhängig im nördlichen Irak, werden immer unabhängiger in Syrien. Im Iran wird die Konfrontation mit der Regierung immer schärfer." Die Kräfte könnten sich derart stark fühlen, dass sie an einer Kompromisslösung nicht mehr interessiert sind.

Erdogan handelt pragmatisch

Aber auch auf türkischer Seite ist denkbar, dass der Appell, die Waffen schweigen zu lassen, nicht beachtet wird. In der Vergangenheit hätten immer wieder Sicherheitskräfte in den kurdischen Gebieten provoziert und bereits beendet geglaubte Auseinandersetzungen neu entfacht, so Steinbach. Diese radikalen nationalistischen Kräfte innerhalb des Sicherheitsapparats könnten diesen Kurs nun verschärfen. Der geschlossene Frieden ist also ein äußerst fragiles Konstrukt. Zumal ein Scheitern der Initiative als ein fatales Zeichen gedeutet werden kann - dafür, dass eine friedliche Lösung des Konflikts nicht möglich ist.

Wieso geht die türkische Regierung dieses Risiko also ein? Seit einiger Zeit bemühte sich Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan verstärkt darum, mit Öcalan ins Gespräch zu kommen, einem Mann, der stets als Terrorist und oberster Staatsfeind galt. "Das ist purer politischer Pragmatismus", sagt Steinbach. Denn Erdogan plant, sich zum Präsidenten der Türkei wählen zu lassen. Will er das erreichen, ist er auch auf kurdische Stimmen angewiesen.

Was aber noch viel schwerer wiegen dürfte, ist die Sorge vor einem Wiedererstarken des kurdischen Widerstands. Durch die instabile Lage im Nachbarland Syrien gewinnen in den grenznahen Gebieten separatistische Strömungen an Zulauf. Es kommt zur Zusammenarbeit PKK-naher Kräfte in Syrien und der PKK in der Türkei. Springt dieser Funke auf die kurdische Bevölkerung über, dann hat die Regierung ein Problem, das neben möglichen neuen Opfern des Konflikts weitreichende Folgen haben würde. Will die Türkei im Streben nach Europa und Anerkennung als regionale Großmacht vorankommen, kann sie sich einen neuen Brennpunkt nicht erlauben.

Quelle: ntv.de